片石碎瓦,一舟一木,打造奇妙的微观石塘

拥有神奇双手的艺术家——陈祥来

漂浮的朽木、老石屋的残垣断壁、海滩上的贝壳甚至渔妇编织用的梭子,到了他手里都变成了珍宝,他有一双化腐朽为神奇的魔力手,他就是温岭石塘的海岛艺术家——陈祥来。

石塘镇位于浙江台州温岭市东南濒海处,是一个古老的渔村。1963年,陈祥来出生在当地一户渔民世家,祖上三辈均是地道渔民,他却因为晕船不得不在岸上做木匠,并由此踏上了艺术之路。他醉心于渔区文化,将民风习俗和海洋元素融入工艺品,妙手生花,所创作的鲎壳画、船模、景观模型等浓缩着当地海洋文化的精髓,美得令人惊叹,也将石塘的美传播给更多人知晓。

一幅鲎壳画耗时三年

踏进陈祥来的工作室,并不宽敞的门口,横七竖八地堆放着陈旧木材、废弃缆绳,似乎有碍观瞻。一了解,精美绝伦的工艺品就是由这些边角料创作的。“石塘盛产鲎。过去,渔民们常把鲎壳当作水舀或用来盛饭。现在中华鲎是国家二级保护动物,不能滥捕滥杀了。鲎壳被用来当做工艺美术品的材料,挂在门前、玄关,寓意祈求风调雨顺,年年有余。春天,鲎在沙滩上繁衍后代,见到死去的鲎我就会捡回来。”陈祥来说。

一个鲎壳画就是一件独一无二的艺术品,或画着京剧脸谱,或活跃着鱼虾,或海马或海象等生灵。一个鲎壳画就是一个五彩缤纷的世界。看着鲎壳画,似乎能听到松涛的呼啸,闻到大海的气息。

但画鲎壳画并不是一件简单的事情。

从一个鲎壳到成品,需要3年时间,最麻烦的还是前期工艺。陈祥来介绍,鲎壳外表光滑,但里面遍布褶皱,要用鲎壳作画,第一步就是要把褶皱里残留的鲎肉完全剔除干净。为此,陈祥来甚至准备了一套牙医工具。接着,还要慢慢风干、晾晒,还要对内壳进行装裱、加固。这些都是水磨功夫,一系列工序下来,就要近3年的时间。

他描画的鲎壳脸谱作品300多幅,没有一幅重复,多数已被世界各地的买家收藏。

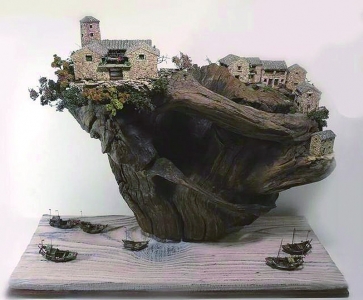

画中石塘惟妙惟肖

一个石屋仅十几厘米大小,阳台上的晾衣绳挂着色彩斑斓的衣服,水缸、渔具应有尽有。山中渔家嫂子在弯腰浆洗衣服,浅海处可见沙滩、浪花。山脚下林立的渔舟仅比成人拇指大,却帆、桨、旗帜样样分明,简直就是现实版的《核舟记》。而作品整体的形状像极了石塘的山坳。

陈祥来说,模型都是真实的尺寸比例,一厘米一厘米量过去。

做石屋模型,最难之处在于石墙。用这些长度不过几厘米的小石头砌墙,要用胶水粘在一起,而且不能有所偏差。石头的色泽、形状都要求颇高,组合在一起后,纹路要有艺术感。“我不停地在沙滩上转悠,捡拾一些小石子、沙子和废弃的木头。”在沙滩上淘了多日,陈祥来才淘到了称心的石头:颜色有沧桑感,且看上去有些磨损。“十堵墙,最多只能成功六成。”他不断重复,精雕细琢,六七个月才完工,取名《依稀石头城》。就是凭着这组作品,他被纳入了国家文化创意创新人才库。

走进他家的后院,景观园林、木椅等文创作品,每一件都让人眼前一亮,想要带回家。

船模逼真堪比《核舟记》

早年令陈祥来扬名的还有船模制造。

大到两米以上、小至盈寸,其船身狭长、头尾上翘,造型布局十分讲究,船体各部件可活动。船首船尾、桅头旗等雕刻纹饰古朴精致,比例协调,十分逼真。

为将船模做得栩栩如生,他跟着当地造船匠学了一段时间造船技艺。有美工功底的他,很快就青出于蓝而胜于蓝。

陈祥来创作的船模,有5种船型注册了专利。他的作品既朴实简洁、体现独特的地方风格,又装饰趣味性强,给人以玲珑剔透的美感。多年来,陈祥来已成功创作出几百个反映中外各个历史年代的船模,其中几十种船模被国外友人收藏,多种船模远销欧美等地。

对于陈祥来来说,石塘的片石碎瓦,一舟一木,都散发着独特的风情韵致。“这十几年来,我一直在用当地的素材体现当地的文化。”他希望经过他的手,为后人留下一些东西,让石塘的独特风光和民俗走进千家万户。

赵静 徐子渊 罗亚妮 叶剑锋

石塘镇位于浙江台州温岭市东南濒海处,是一个古老的渔村。1963年,陈祥来出生在当地一户渔民世家,祖上三辈均是地道渔民,他却因为晕船不得不在岸上做木匠,并由此踏上了艺术之路。他醉心于渔区文化,将民风习俗和海洋元素融入工艺品,妙手生花,所创作的鲎壳画、船模、景观模型等浓缩着当地海洋文化的精髓,美得令人惊叹,也将石塘的美传播给更多人知晓。

一幅鲎壳画耗时三年

踏进陈祥来的工作室,并不宽敞的门口,横七竖八地堆放着陈旧木材、废弃缆绳,似乎有碍观瞻。一了解,精美绝伦的工艺品就是由这些边角料创作的。“石塘盛产鲎。过去,渔民们常把鲎壳当作水舀或用来盛饭。现在中华鲎是国家二级保护动物,不能滥捕滥杀了。鲎壳被用来当做工艺美术品的材料,挂在门前、玄关,寓意祈求风调雨顺,年年有余。春天,鲎在沙滩上繁衍后代,见到死去的鲎我就会捡回来。”陈祥来说。

一个鲎壳画就是一件独一无二的艺术品,或画着京剧脸谱,或活跃着鱼虾,或海马或海象等生灵。一个鲎壳画就是一个五彩缤纷的世界。看着鲎壳画,似乎能听到松涛的呼啸,闻到大海的气息。

但画鲎壳画并不是一件简单的事情。

从一个鲎壳到成品,需要3年时间,最麻烦的还是前期工艺。陈祥来介绍,鲎壳外表光滑,但里面遍布褶皱,要用鲎壳作画,第一步就是要把褶皱里残留的鲎肉完全剔除干净。为此,陈祥来甚至准备了一套牙医工具。接着,还要慢慢风干、晾晒,还要对内壳进行装裱、加固。这些都是水磨功夫,一系列工序下来,就要近3年的时间。

他描画的鲎壳脸谱作品300多幅,没有一幅重复,多数已被世界各地的买家收藏。

画中石塘惟妙惟肖

一个石屋仅十几厘米大小,阳台上的晾衣绳挂着色彩斑斓的衣服,水缸、渔具应有尽有。山中渔家嫂子在弯腰浆洗衣服,浅海处可见沙滩、浪花。山脚下林立的渔舟仅比成人拇指大,却帆、桨、旗帜样样分明,简直就是现实版的《核舟记》。而作品整体的形状像极了石塘的山坳。

陈祥来说,模型都是真实的尺寸比例,一厘米一厘米量过去。

做石屋模型,最难之处在于石墙。用这些长度不过几厘米的小石头砌墙,要用胶水粘在一起,而且不能有所偏差。石头的色泽、形状都要求颇高,组合在一起后,纹路要有艺术感。“我不停地在沙滩上转悠,捡拾一些小石子、沙子和废弃的木头。”在沙滩上淘了多日,陈祥来才淘到了称心的石头:颜色有沧桑感,且看上去有些磨损。“十堵墙,最多只能成功六成。”他不断重复,精雕细琢,六七个月才完工,取名《依稀石头城》。就是凭着这组作品,他被纳入了国家文化创意创新人才库。

走进他家的后院,景观园林、木椅等文创作品,每一件都让人眼前一亮,想要带回家。

船模逼真堪比《核舟记》

早年令陈祥来扬名的还有船模制造。

大到两米以上、小至盈寸,其船身狭长、头尾上翘,造型布局十分讲究,船体各部件可活动。船首船尾、桅头旗等雕刻纹饰古朴精致,比例协调,十分逼真。

为将船模做得栩栩如生,他跟着当地造船匠学了一段时间造船技艺。有美工功底的他,很快就青出于蓝而胜于蓝。

陈祥来创作的船模,有5种船型注册了专利。他的作品既朴实简洁、体现独特的地方风格,又装饰趣味性强,给人以玲珑剔透的美感。多年来,陈祥来已成功创作出几百个反映中外各个历史年代的船模,其中几十种船模被国外友人收藏,多种船模远销欧美等地。

对于陈祥来来说,石塘的片石碎瓦,一舟一木,都散发着独特的风情韵致。“这十几年来,我一直在用当地的素材体现当地的文化。”他希望经过他的手,为后人留下一些东西,让石塘的独特风光和民俗走进千家万户。

赵静 徐子渊 罗亚妮 叶剑锋