牢牢筑起气象灾害防御屏障

——我省公共安全气象保障体制机制改革纪实

日前,杭州市萧山区气象灾害预警信号分区制作发布系统建设项目通过验收。该系统根据乡镇、街道天气实况和预报数据,智能生成相应级别的多平台预警信号发布内容,实现了5分钟内以镇(街道)为最小单元快速、精准发布。

预警信号属地发布是气象安全改革的重点任务之一。针对气象预警多重发布、响应效率低的问题,2017年7月1日,浙江率先实行以县为单位的属地化预警信号发布,预警针对性、时效性更强。为支撑预警有效性,省气象局专门建立省、市、县一体化的短临预警业务平台,形成内部预警联动叫应机制。

自《浙江省气象灾害防御条例》实施以来,我省的防灾减灾水平不断提高。而这背后是我省气象灾害防御体制机制取得新突破。2015-2017年,我省气象部门以中国气象局把浙江列为气象服务改革、防雷改革试点为契机,不断深化“公共安全气象保障体制机制改革”(简称“气象安全改革”),创新体制机制,三年来取得了丰硕成果。

然而,2013年“菲特”台风重创浙江时,暴露了一些防灾减灾体制机制上的问题,亟需通过深化改革来加以解决。为此,浙江省气象部门向省领导作了专题汇报,省委要求站在保障公共安全的高度谋划气象防灾减灾工作。2015年初,省委首次提出“气象安全改革”,省政府专门发文部署,重点是健全气象安全多方治理等四大体系,形成高效运行的公共安全气象保障体制机制。

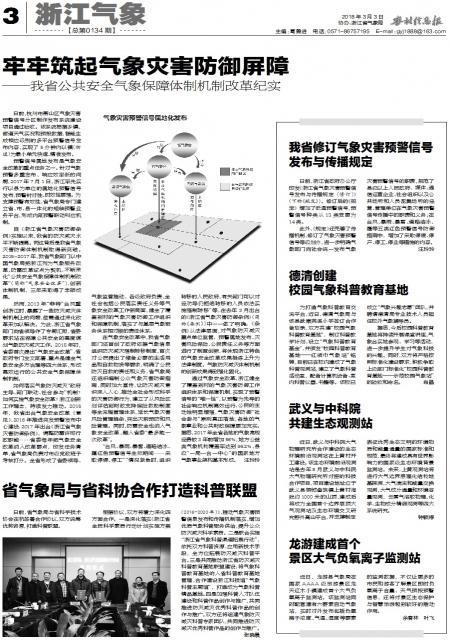

如何落实气象防灾减灾“政府主导、部门联动、社会参与”机制?如何实施气象安全改革?浙江创新工作理念,持续发力推动。2015年,我省出台气象安全改革《意见》,2016年推进突发预警发布中心建设,2017年出台《浙江省气象灾害防御条例》、调整防雷许可行政职能……省委每年把气象安全改革纳入改革要点,印发任务清单,省气象局负责对市级党政班子考核打分。全省形成了省委领导、气象监管推动、各级政府负责、全社会包括公民落实责任义务等气象安全改革工作新局面,健全了覆盖到村的气象灾害防御工作组织和保障机制,落实了与基层气象服务体系相对接的责任体系。

在气象安全改革中,我省气象部门还首创了政府依据气象信息组织防灾减灾强制转移制度,首次对公民提出了储备必要的生活用品和自救物资等要求,明确了公民防灾自救的责任和义务,省气象局还组织编制公众气象灾害防御指南,同时加大宣传,让防灾减灾意识深入人心,推动全社会形成科学的灾害防御行为,建立了从风险区划评估到财政支持保险救助制度等全流程管理体系,延长气象灾害风险管理链条,突出灾前预防和风险管理。同时,防雷安全也纳入气象安全改革,融入省委“最多跑一次改革”。“台风、暴雨、暴雪、道路结冰、霾红色预警信号生效期间……采取停课、停工”“情况紧急时,组织转移的人民政府、有关部门可以对经劝导仍拒绝转移的人员依法实施强制转移”等,在去年3月出台的《浙江省气象灾害防御条例》(简称《条例》)中一一做了明确。《条例》从法律层面,对气象防灾减灾重点单位监管、预警属地发布、灾害风险保险、公民责任义务等方面进行了制度创新,将体现浙江特色的气象安全改革成果凝练上升为法律制度。气象防灾减灾体制机制的创新成果得到强化固化。

通过气象安全改革,浙江健全了覆盖到村的气象灾害防御工作组织体系和保障机制,实现了预警信号的“唯一性”,以预警为先导的社会响应机制高效运行,公民的主动性明显增强,气象灾害防御“社会参与”原则真正落地,各地的气象事业和公共财政保障更加充实。据悉,2017年全省各地的气象常规经费较3年前增加56%,地方公益类气象机构覆盖率达到96.2%,县级“一局一台一中心”的国家地方气象事业架构基本形成。 汪玲玲

预警信号属地发布是气象安全改革的重点任务之一。针对气象预警多重发布、响应效率低的问题,2017年7月1日,浙江率先实行以县为单位的属地化预警信号发布,预警针对性、时效性更强。为支撑预警有效性,省气象局专门建立省、市、县一体化的短临预警业务平台,形成内部预警联动叫应机制。

自《浙江省气象灾害防御条例》实施以来,我省的防灾减灾水平不断提高。而这背后是我省气象灾害防御体制机制取得新突破。2015-2017年,我省气象部门以中国气象局把浙江列为气象服务改革、防雷改革试点为契机,不断深化“公共安全气象保障体制机制改革”(简称“气象安全改革”),创新体制机制,三年来取得了丰硕成果。

然而,2013年“菲特”台风重创浙江时,暴露了一些防灾减灾体制机制上的问题,亟需通过深化改革来加以解决。为此,浙江省气象部门向省领导作了专题汇报,省委要求站在保障公共安全的高度谋划气象防灾减灾工作。2015年初,省委首次提出“气象安全改革”,省政府专门发文部署,重点是健全气象安全多方治理等四大体系,形成高效运行的公共安全气象保障体制机制。

如何落实气象防灾减灾“政府主导、部门联动、社会参与”机制?如何实施气象安全改革?浙江创新工作理念,持续发力推动。2015年,我省出台气象安全改革《意见》,2016年推进突发预警发布中心建设,2017年出台《浙江省气象灾害防御条例》、调整防雷许可行政职能……省委每年把气象安全改革纳入改革要点,印发任务清单,省气象局负责对市级党政班子考核打分。全省形成了省委领导、气象监管推动、各级政府负责、全社会包括公民落实责任义务等气象安全改革工作新局面,健全了覆盖到村的气象灾害防御工作组织和保障机制,落实了与基层气象服务体系相对接的责任体系。

在气象安全改革中,我省气象部门还首创了政府依据气象信息组织防灾减灾强制转移制度,首次对公民提出了储备必要的生活用品和自救物资等要求,明确了公民防灾自救的责任和义务,省气象局还组织编制公众气象灾害防御指南,同时加大宣传,让防灾减灾意识深入人心,推动全社会形成科学的灾害防御行为,建立了从风险区划评估到财政支持保险救助制度等全流程管理体系,延长气象灾害风险管理链条,突出灾前预防和风险管理。同时,防雷安全也纳入气象安全改革,融入省委“最多跑一次改革”。“台风、暴雨、暴雪、道路结冰、霾红色预警信号生效期间……采取停课、停工”“情况紧急时,组织转移的人民政府、有关部门可以对经劝导仍拒绝转移的人员依法实施强制转移”等,在去年3月出台的《浙江省气象灾害防御条例》(简称《条例》)中一一做了明确。《条例》从法律层面,对气象防灾减灾重点单位监管、预警属地发布、灾害风险保险、公民责任义务等方面进行了制度创新,将体现浙江特色的气象安全改革成果凝练上升为法律制度。气象防灾减灾体制机制的创新成果得到强化固化。

通过气象安全改革,浙江健全了覆盖到村的气象灾害防御工作组织体系和保障机制,实现了预警信号的“唯一性”,以预警为先导的社会响应机制高效运行,公民的主动性明显增强,气象灾害防御“社会参与”原则真正落地,各地的气象事业和公共财政保障更加充实。据悉,2017年全省各地的气象常规经费较3年前增加56%,地方公益类气象机构覆盖率达到96.2%,县级“一局一台一中心”的国家地方气象事业架构基本形成。 汪玲玲