一心为农铺染生命底色

——追忆省农科院畜牧兽医研究所研究员王一成

□本报记者 蔡希师

他两次留学,两次如期而归,怀赤子之心,以科技报国;

他一心为农,把论文写在养殖场,推动畜牧产业发展;

他冲在一线,不惧猪病风险,以战士之勇,为畜牧产品安全护航……

他,就是中共党员、省农科院畜牧兽医研究所研究员王一成。

如今,这位曾为养殖户驱车总里程60多万公里,直至生命最后一刻仍在与重大疫病、动物病毒作战的浙江省顶尖兽医专家,因胃癌医治无效,永远离开了他热爱的畜牧兽医事业。这些天,王一成因病逝世的消息传开后,无数人为之扼腕叹息,忆起了他生活工作中感人的点点滴滴。这个曾在医院病榻上仍挂念着实验数据和学科团队建设的人,所展现的品德、业绩和思想境界,让我们看到了一位优秀农科专家的赤子之心。

农科赤子,一心扑在畜牧业

每当提起王一成,他的老校友、省农科院植保专家金梅松都充满了感慨:“他两次留学,两次回国,科技报国的精神让我们十分钦佩。”

王一成曾先后留学澳大利亚墨尔本大学和美国阿肯色医科大学。上世纪末,能够出国对于当时的大学生而言是一份荣耀。王一成留学期间成绩优异,研究成果先后在国际顶尖病毒杂志上发表。回国后,他回到省农科院,并带回了在美留学期间完成的“冠状病毒RNA转录机理的研究”课题成果。当时国内分子生物学的发展尚处于起步阶段,他带回的成果对于国内开展兽医生物技术研究具有引领作用,他也成为浙江省最早通过分子生物学技术开展猪病临床诊断的专家。他还将这项技术传授给同行,让其在家禽、兔、牛等疾病检测中应用。同时,为了能将国外先进的基因工程疫苗应用到防治猪常见病和多见病,他因陋就简,克服了很多困难,在抗猪大肠杆菌基因工程疫苗、重组猪干扰素等研究方面,取得了突破性的进展。“他干在基层,跑在前线,连我这个不同行的人,都时常能听到养殖户谈起王一成。”金梅松说,听到养殖户对王一成的夸奖,他常为老同学感到骄傲和自豪。

严谨治学,带出优秀团队

回忆起王一成的工作情景,同事们脑海中总能浮现出他求真务实、严谨治学的科研态度。“在建设畜牧兽医所的试验场、公共实验室时,从规划设计、施工监督到每台仪器的招标采购及此后的日常维护管理,王一成全程参与,一丝不苟。”省农科院畜牧兽医所所长鲍国连告诉记者,王一成管理的公共实验室,井井有条,他负责的实验论证若有一点瑕疵,都会直言不讳地指出,要求重新求证。袁秀芳曾经是王一成同课题组的成员,她告诉记者,王一成严谨的工作态度众所周知。他的实验记录会根据年度划分整理成册,无论是数据还是实验照片应有尽有,对实验过程毫分缕析。

在实验室内认真细致,在一线工作时,王一成更是以身作则,亲力亲为。2009年夏天,王一成带领新入职的李军星博士一起下猪场。第一次出诊,新同事就被王一成不怕脏不怕累、身先士卒的精神感染了。王一成向养殖户了解完病情之后,只身跳进猪圈,挑选一头病猪,动作麻利地开始病理解剖。猪场没有专用解剖室,所有操作都是顶着烈日完成,忙完之后已是满头大汗。“如果不是亲眼所见,还真不敢相信,这位喝过洋墨水、平时穿着白大褂、手拿笔杆或试管的专家能干这样的粗活。”李军星说。王一成埋头苦干的精神令课题组所有年轻人佩服,他用自己的言行带出了踏实肯干的团队。

勇当战士,展爱农情怀

省畜牧兽医局专家顾小根与陆国林,是与王一成并肩作战多年的战友,在他们眼里,王一成就像战士,用实际行动展现了爱农情怀。

猪病临床诊断设施落后,防护等级低,进入疫病区解剖或采血都要冒风险。在给病猪取样时,一不小心就会被挣扎的病猪弄伤。但王一成顾不上这些,“只要防疫需要,无论多么忙,他都会赶到现场。”顾小根说,王一成总是战斗在一线,无论是到养殖场调查取样,还是在实验室开展科研攻关,或是为行业主管部门建言献策。

在临床诊断中,王一成将自身扎实的兽医生物技术研究成果应用到实践中,有效提高了疫病诊断的效率和准确性。陆国林认为,我省每次发生畜牧疫病,都能较快查明病因,并迅速建立系列快速诊断方法和防控技术,有效控制重大疫情,促进产业健康发展,这其中王一成功不可没。

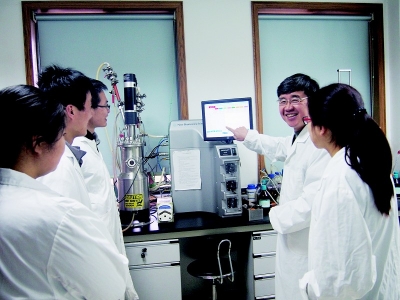

王一成(右二)生前给省农科院的学生讲解发酵罐使用方法。

他两次留学,两次如期而归,怀赤子之心,以科技报国;

他一心为农,把论文写在养殖场,推动畜牧产业发展;

他冲在一线,不惧猪病风险,以战士之勇,为畜牧产品安全护航……

他,就是中共党员、省农科院畜牧兽医研究所研究员王一成。

如今,这位曾为养殖户驱车总里程60多万公里,直至生命最后一刻仍在与重大疫病、动物病毒作战的浙江省顶尖兽医专家,因胃癌医治无效,永远离开了他热爱的畜牧兽医事业。这些天,王一成因病逝世的消息传开后,无数人为之扼腕叹息,忆起了他生活工作中感人的点点滴滴。这个曾在医院病榻上仍挂念着实验数据和学科团队建设的人,所展现的品德、业绩和思想境界,让我们看到了一位优秀农科专家的赤子之心。

农科赤子,一心扑在畜牧业

每当提起王一成,他的老校友、省农科院植保专家金梅松都充满了感慨:“他两次留学,两次回国,科技报国的精神让我们十分钦佩。”

王一成曾先后留学澳大利亚墨尔本大学和美国阿肯色医科大学。上世纪末,能够出国对于当时的大学生而言是一份荣耀。王一成留学期间成绩优异,研究成果先后在国际顶尖病毒杂志上发表。回国后,他回到省农科院,并带回了在美留学期间完成的“冠状病毒RNA转录机理的研究”课题成果。当时国内分子生物学的发展尚处于起步阶段,他带回的成果对于国内开展兽医生物技术研究具有引领作用,他也成为浙江省最早通过分子生物学技术开展猪病临床诊断的专家。他还将这项技术传授给同行,让其在家禽、兔、牛等疾病检测中应用。同时,为了能将国外先进的基因工程疫苗应用到防治猪常见病和多见病,他因陋就简,克服了很多困难,在抗猪大肠杆菌基因工程疫苗、重组猪干扰素等研究方面,取得了突破性的进展。“他干在基层,跑在前线,连我这个不同行的人,都时常能听到养殖户谈起王一成。”金梅松说,听到养殖户对王一成的夸奖,他常为老同学感到骄傲和自豪。

严谨治学,带出优秀团队

回忆起王一成的工作情景,同事们脑海中总能浮现出他求真务实、严谨治学的科研态度。“在建设畜牧兽医所的试验场、公共实验室时,从规划设计、施工监督到每台仪器的招标采购及此后的日常维护管理,王一成全程参与,一丝不苟。”省农科院畜牧兽医所所长鲍国连告诉记者,王一成管理的公共实验室,井井有条,他负责的实验论证若有一点瑕疵,都会直言不讳地指出,要求重新求证。袁秀芳曾经是王一成同课题组的成员,她告诉记者,王一成严谨的工作态度众所周知。他的实验记录会根据年度划分整理成册,无论是数据还是实验照片应有尽有,对实验过程毫分缕析。

在实验室内认真细致,在一线工作时,王一成更是以身作则,亲力亲为。2009年夏天,王一成带领新入职的李军星博士一起下猪场。第一次出诊,新同事就被王一成不怕脏不怕累、身先士卒的精神感染了。王一成向养殖户了解完病情之后,只身跳进猪圈,挑选一头病猪,动作麻利地开始病理解剖。猪场没有专用解剖室,所有操作都是顶着烈日完成,忙完之后已是满头大汗。“如果不是亲眼所见,还真不敢相信,这位喝过洋墨水、平时穿着白大褂、手拿笔杆或试管的专家能干这样的粗活。”李军星说。王一成埋头苦干的精神令课题组所有年轻人佩服,他用自己的言行带出了踏实肯干的团队。

勇当战士,展爱农情怀

省畜牧兽医局专家顾小根与陆国林,是与王一成并肩作战多年的战友,在他们眼里,王一成就像战士,用实际行动展现了爱农情怀。

猪病临床诊断设施落后,防护等级低,进入疫病区解剖或采血都要冒风险。在给病猪取样时,一不小心就会被挣扎的病猪弄伤。但王一成顾不上这些,“只要防疫需要,无论多么忙,他都会赶到现场。”顾小根说,王一成总是战斗在一线,无论是到养殖场调查取样,还是在实验室开展科研攻关,或是为行业主管部门建言献策。

在临床诊断中,王一成将自身扎实的兽医生物技术研究成果应用到实践中,有效提高了疫病诊断的效率和准确性。陆国林认为,我省每次发生畜牧疫病,都能较快查明病因,并迅速建立系列快速诊断方法和防控技术,有效控制重大疫情,促进产业健康发展,这其中王一成功不可没。

王一成(右二)生前给省农科院的学生讲解发酵罐使用方法。