松阳杨家堂村

山村里的文化记忆

初识杨家堂村,如从字面上理解这是一个杨姓家族的聚居地,那就错了。这里的村民并不姓杨,而是姓宋。据记载,该村始建于1655年前后,至今已有350多年的历史。松阳县地名志中称:因村中有三棵交叉的樟树,故最早叫樟交堂,后改为杨家堂。

杨家堂村位于松阳县三都乡,距离县城不过10公里左右,从县城驱车沿着迂回辗转的山路一直前行,却始终见不着村落的影子。直到停车移步,爬上村口的山坳,眼前景象才让你从失望中回过神来,继后变得震惊了。

村庄就在你的脚下,密密匝匝的20几幢古民居,沿着山间顺势而下排列着。清新的雾气、苍劲的古道,百转千回,交相错落,杨家堂像是躲藏在深闺的佳人,坐在镜前静静地梳妆,诉说着亘古的儿女情长。斑驳的黄墙、高耸的檐角,清清冽冽,整整齐齐,又像是瑰丽华贵的宫殿,散发着雍容文雅的气质。

村口的两棵古樟,底下盘枝交错,如一母同胞,在离地面2米高的地方,各自向上生长着,像撑起的巨伞,间或有村民挑着稻谷、番薯从树下走过,借着落日的余晖,映照着红色的古樟。

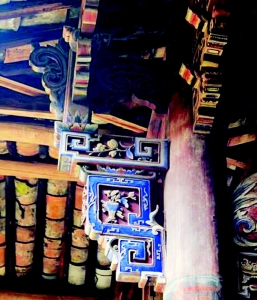

走进杨家堂村,眼及之处莫过于这些鳞次栉比、建造于清朝乾隆年间的古建筑和那层层叠叠翘首相对的马头墙,当然也包括那些精美的雕梁画栋、门窗雕花等。

杨家堂村真正吸引并让你记住的,不是它的华堂高屋,而是村中古民居里几乎每家大院中都有的学报和官报。这些喜报有的贴在中堂的高处,有的从中堂一直贴到了客间的壁板,数量之多,甚为惊叹。由于时间久远,如今已经没有一张是完整的了,有的学报中虽然还能依稀辨认出几个字,但要看个究竟似乎已不可能,有的则几乎看不到一点儿字的形迹。

这些官家的喜报向人们传递了杨家堂村的耕读历史,以及他们崇尚文化的根基。走进杨家堂村6号大屋,这幢典型的三合院落,满墙的学报依稀可见,内墙上画着“耕读渔樵”、“敬老孝贤”等十余幅壁画,使这幢大屋充满了文化气息。村中老人介绍,单单这座房子,就出过从教、从医者达20余人,在这个仅有300余人口的小山村,着实不简单。

壁书、壁画、彩绘,这是杨家堂村落文化的表达,被外人誉为小布达拉宫的阶梯式建筑格局,更离不开祖祖辈辈生活在那里的人们深厚的文化积淀。坐落在斜坡之上的杨家堂村,不显山,不露水,村道弯弯曲曲地向上延伸,串起了一幢幢百年古宅,云雾盈盈郁郁缠绕间,坦荡了村民广阔的心胸。 阙献荣本版稿件除署名文章外由本报记者整理

杨家堂村位于松阳县三都乡,距离县城不过10公里左右,从县城驱车沿着迂回辗转的山路一直前行,却始终见不着村落的影子。直到停车移步,爬上村口的山坳,眼前景象才让你从失望中回过神来,继后变得震惊了。

村庄就在你的脚下,密密匝匝的20几幢古民居,沿着山间顺势而下排列着。清新的雾气、苍劲的古道,百转千回,交相错落,杨家堂像是躲藏在深闺的佳人,坐在镜前静静地梳妆,诉说着亘古的儿女情长。斑驳的黄墙、高耸的檐角,清清冽冽,整整齐齐,又像是瑰丽华贵的宫殿,散发着雍容文雅的气质。

村口的两棵古樟,底下盘枝交错,如一母同胞,在离地面2米高的地方,各自向上生长着,像撑起的巨伞,间或有村民挑着稻谷、番薯从树下走过,借着落日的余晖,映照着红色的古樟。

走进杨家堂村,眼及之处莫过于这些鳞次栉比、建造于清朝乾隆年间的古建筑和那层层叠叠翘首相对的马头墙,当然也包括那些精美的雕梁画栋、门窗雕花等。

杨家堂村真正吸引并让你记住的,不是它的华堂高屋,而是村中古民居里几乎每家大院中都有的学报和官报。这些喜报有的贴在中堂的高处,有的从中堂一直贴到了客间的壁板,数量之多,甚为惊叹。由于时间久远,如今已经没有一张是完整的了,有的学报中虽然还能依稀辨认出几个字,但要看个究竟似乎已不可能,有的则几乎看不到一点儿字的形迹。

这些官家的喜报向人们传递了杨家堂村的耕读历史,以及他们崇尚文化的根基。走进杨家堂村6号大屋,这幢典型的三合院落,满墙的学报依稀可见,内墙上画着“耕读渔樵”、“敬老孝贤”等十余幅壁画,使这幢大屋充满了文化气息。村中老人介绍,单单这座房子,就出过从教、从医者达20余人,在这个仅有300余人口的小山村,着实不简单。

壁书、壁画、彩绘,这是杨家堂村落文化的表达,被外人誉为小布达拉宫的阶梯式建筑格局,更离不开祖祖辈辈生活在那里的人们深厚的文化积淀。坐落在斜坡之上的杨家堂村,不显山,不露水,村道弯弯曲曲地向上延伸,串起了一幢幢百年古宅,云雾盈盈郁郁缠绕间,坦荡了村民广阔的心胸。 阙献荣本版稿件除署名文章外由本报记者整理