武义山下鲍村

堪称古村落的典范

走进山下鲍村,宛如徜徉在一幅优美的国画里。到过武义县南部山区大溪口乡山下鲍村的人,无不被眼前这座风格奇特并拥有绝妙田园风光的村庄深深吸引。

清澈的山涧、鳞次栉比的古民居、憨厚纯朴的山民……山下鲍村奇迹般地保留了已近消失的中国传统农村聚居全貌,村里巷道结构、建筑装饰、居民布局等等,都完好地保存着原始状态。

山下鲍村曾经是个富庶之地。原有几户鲍姓居住,故称山下鲍。据山下鲍《双溪涂氏宗谱》载,清雍正年间,涂氏先祖涂国文从福建长汀来双溪水卜弄村,与山下鲍村梁姓女子相识并入赘为婿,先居水卜弄村,后迁居山下鲍村,以种靛青等为业,繁衍成族。清中期时靠种植和经营桐籽、靛青、菜籽油、木材等致富,并买田收租,田产达宣平、丽水等地。据村里的老人说,清代山下鲍村繁荣时期,每逢年末,各地前来交租的佃户常常排起长队,绵延数里。村里南货、药材、肉铺等商铺生意兴隆,人声鼎沸。

据介绍,山下鲍村现存各种历史建筑31座,以民居为主,兼有祠堂、桥梁、庙宇、店铺、墓葬、古井等,并保存有清代时生产染料的靛青塘,多数房子已近300年历史。民居大都底部以鹅卵石砌置,再筑以泥墙,覆以黑瓦。院落里的正屋往往配上马头墙,一为防火,二是表达“五岳朝天,四水归堂”。民居建筑以三合院和四合院居多。建筑一般为两层,底层居住,上层堆放粮食、生产工具及杂物。正屋和厢房的前檐均设有用牛腿承托的下檐作为通廊,或在廊子的檐柱外侧加施牛腿托下檐,不仅丰富了建筑外檐立面,对减少夏季阳光直射和雨水侵袭也有很好的作用,构建形式和手法,正是武义南部山区典型之作。

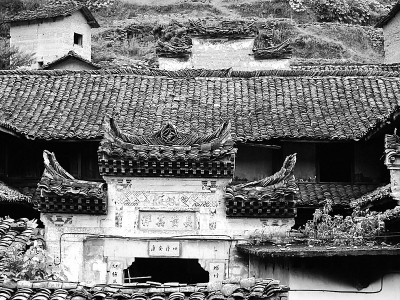

山下鲍村历史建筑规模普遍不大,但注重装饰。在梁、枋、楣等显眼处雕有人物、花草、瑞禽、祥兽等,门窗雕刻极为精美。院墙檐下普遍绘有壁画,题材广泛,表现手法生动活泼。许多民居的门额上往往有“以思乃身”、“和由甘受”、“耕读传家”等壁画和题字,反映出族人对精神审美的价值取向和教化意识。建于清嘉庆六年的涂氏宗祠,至今已有200多年历史。宗祠门楼为重檐歇山式,斗拱梁架,通体彩绘。涂氏大厅是村中规模最大的民居建筑,建于乾隆六年。大厅天井全用石板铺就,雕梁画栋,堪称精品。村民说,曾有外地客人看中大厅里的两根雕梁,愿出数十万元买走,被村人婉言拒绝。建于民国的金溪桥,为村民用鹅卵石以单拱形式筑成,既连接溪涧两岸,也为村民休憩佳所。

山下鲍村还保存着认樟为母、造火亮、跳马灯等众多民俗文化。村民涂立平夫妇传承的婺剧木偶戏,有木偶人物造型50余个,能演60多个节目,深受附近村民欢迎。

马头墙

清澈的山涧、鳞次栉比的古民居、憨厚纯朴的山民……山下鲍村奇迹般地保留了已近消失的中国传统农村聚居全貌,村里巷道结构、建筑装饰、居民布局等等,都完好地保存着原始状态。

山下鲍村曾经是个富庶之地。原有几户鲍姓居住,故称山下鲍。据山下鲍《双溪涂氏宗谱》载,清雍正年间,涂氏先祖涂国文从福建长汀来双溪水卜弄村,与山下鲍村梁姓女子相识并入赘为婿,先居水卜弄村,后迁居山下鲍村,以种靛青等为业,繁衍成族。清中期时靠种植和经营桐籽、靛青、菜籽油、木材等致富,并买田收租,田产达宣平、丽水等地。据村里的老人说,清代山下鲍村繁荣时期,每逢年末,各地前来交租的佃户常常排起长队,绵延数里。村里南货、药材、肉铺等商铺生意兴隆,人声鼎沸。

据介绍,山下鲍村现存各种历史建筑31座,以民居为主,兼有祠堂、桥梁、庙宇、店铺、墓葬、古井等,并保存有清代时生产染料的靛青塘,多数房子已近300年历史。民居大都底部以鹅卵石砌置,再筑以泥墙,覆以黑瓦。院落里的正屋往往配上马头墙,一为防火,二是表达“五岳朝天,四水归堂”。民居建筑以三合院和四合院居多。建筑一般为两层,底层居住,上层堆放粮食、生产工具及杂物。正屋和厢房的前檐均设有用牛腿承托的下檐作为通廊,或在廊子的檐柱外侧加施牛腿托下檐,不仅丰富了建筑外檐立面,对减少夏季阳光直射和雨水侵袭也有很好的作用,构建形式和手法,正是武义南部山区典型之作。

山下鲍村历史建筑规模普遍不大,但注重装饰。在梁、枋、楣等显眼处雕有人物、花草、瑞禽、祥兽等,门窗雕刻极为精美。院墙檐下普遍绘有壁画,题材广泛,表现手法生动活泼。许多民居的门额上往往有“以思乃身”、“和由甘受”、“耕读传家”等壁画和题字,反映出族人对精神审美的价值取向和教化意识。建于清嘉庆六年的涂氏宗祠,至今已有200多年历史。宗祠门楼为重檐歇山式,斗拱梁架,通体彩绘。涂氏大厅是村中规模最大的民居建筑,建于乾隆六年。大厅天井全用石板铺就,雕梁画栋,堪称精品。村民说,曾有外地客人看中大厅里的两根雕梁,愿出数十万元买走,被村人婉言拒绝。建于民国的金溪桥,为村民用鹅卵石以单拱形式筑成,既连接溪涧两岸,也为村民休憩佳所。

山下鲍村还保存着认樟为母、造火亮、跳马灯等众多民俗文化。村民涂立平夫妇传承的婺剧木偶戏,有木偶人物造型50余个,能演60多个节目,深受附近村民欢迎。

马头墙