周圻:被农民称为“牛教授”是一种荣耀

一直以来,浙江本地产的普通黄牛体重约250公斤,出肉率45%左右,肉质口感一般,每公斤牛肉价格平均卖到50元。但在金华婺城区箬阳乡,这种本地黄牛经过杂交改良后,生长速度更快,每头能长到300公斤,出肉率超过55%,且肉质鲜美,每公斤可卖到60元以上。

谈起杂交肉牛养殖,当地农民总会提到一个人的名字,那就是浙江农林大学的周圻教授。

改良肉牛品种

2006年3月,浙江农林大学动物学科教授周圻担任起了婺城区箬阳乡的结对科技特派员。箬阳乡是一个典型的农业大乡,也是一个畜牧业大乡,当地有着悠久的养殖肉牛的传统,然而由于缺少科技指导,养殖黄牛的经济效益一直不高,养殖规模也一直不大。

周圻发现,当地黄牛养殖产业发展缓慢,很大原因是黄牛品质一般。随后,他趁着出访美国的机会,从美国康奈尔大学购买到了黑安格斯牛和澳洲矮脚牛的冻精,鼓励养牛农户采用人工授精的方法,让母牛怀上美国黑安格斯牛和澳洲矮脚牛的“孩子”,从而提升当地黄牛的品质。他还建议农民宰杀掉繁殖用的本地公牛,以确保杂交黄牛的优势、节约繁殖小牛的成本。

“因为这两种牛不仅肉质好,而且体型中等,用它们的冻精对普通母牛进行人工授精杂交改良,不会使当地母牛出现难产等问题。”周圻说。

农民最讲实惠。周圻培育的“混血牛”一上市就受到欢迎。黄牛养殖户纷纷联系周圻教授,希望他传授技术。

据不完全统计,在周圻教授指导下,金华等地已经建起6个适合浙江山区的黄牛生态养殖示范小区、7个规模养殖场、3家专业合作社,形成了年产优质杂交黄牛3000余头的规模,增加产值2200余万元,直接经济效益超过500万元。

如今,箬阳的很多养牛大户,都称呼周圻为“牛教授”,周圻也十分乐意农民们这样叫他:“能被农民称为‘牛教授’,我觉得这是一种荣耀,写论文、搞科研虽然重要,但是帮助农民增收才是硬道理!”

推行肉牛半生态饲料技术

作为一名1974年当“知青”时就跟“牛”结下不解之缘的科技工作者,一到农村,周圻就走进农户家里,与农户同吃同住,实地查看肉牛养殖的过程及环境。经过一段时间的研究和尝试,他开始指导农民实践并推行肉牛半生态饲养技术。在每年4~10月青草茂盛时,将牛放养到山上,11月到翌年3月野外没有青草的时候,再进行圈养、补充黑麦草等饲料,保证肉牛能够一年四季健康生长。

他指导农民在山坳里建造牛舍,并在牛舍边建设排污管道、发酵池,使牛粪尿经发酵池发酵,转化成沼气,同时,沼液排出口连接沉淀池,达到排污标准的沼液排入周边的农田,从而使养殖场地更加生态环保。

如今,在婺城区箬阳、塔石、莘畈等山区,漫山遍野的杂交黄牛,成为当地一道独特的风景:野外养牛不仅不影响当地的环境,而且为附近农田提供免费的生态肥料,既保证了养牛业的生态环保,也节约饲料成本。

帮助2000余名农民养牛致富

箬阳乡山坑村郑俊杰告诉笔者,周圻教授刚来箬阳就到他家调研。“当时我家养了七八头本地黄牛,周教授动员我父亲改良黄牛品种,改变多养公牛、少养母牛的老传统,从吃晚饭一直做工作,到凌晨才做通思想工作。”于是,周教授把美国带回来的种牛精子配种在他家母牛体内,周教授的第一个“牛孩子”就在他家的牛舍里诞生了。

如今,郑俊杰的父亲成为箬阳的“知名人”,而且前两年造了全村最大最漂亮的房子。现在,郑俊杰大学毕业,接过父亲的班,与周教授的学生一起进行生态养殖、提高肉牛品质等技术攻关,用现代农业的思路养牛。

郑俊杰说,现在养的杂交牛,不仅出肉率高出本地黄牛10%以上,关键是牛肉特别鲜美,肉纤维特别细,肌肉里有脂肪,像大理石一样的花纹,炖出来的汤有一股浓浓的香味,可与世界顶级的日本神户牛肉相媲美。他计划,在周圻团队的帮助与支持下,经过四五年时间,把合作社养牛规模扩大,同时,打响箬阳菜牛品牌。

据悉,周圻教授在担任科技特派员10年间,不断给力金华山区乃至浙江肉牛产业发展。农民说他“会养牛”,同行和领导知道他“有点牛”。他先后主持完成了肉牛产业项目10余项,指导2000余名农民养牛致富,增加产值1亿余元。 陆旭升 黄贲

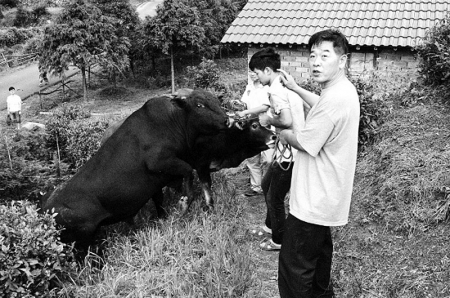

周圻(右一)在箬阳菜牛基地。

谈起杂交肉牛养殖,当地农民总会提到一个人的名字,那就是浙江农林大学的周圻教授。

改良肉牛品种

2006年3月,浙江农林大学动物学科教授周圻担任起了婺城区箬阳乡的结对科技特派员。箬阳乡是一个典型的农业大乡,也是一个畜牧业大乡,当地有着悠久的养殖肉牛的传统,然而由于缺少科技指导,养殖黄牛的经济效益一直不高,养殖规模也一直不大。

周圻发现,当地黄牛养殖产业发展缓慢,很大原因是黄牛品质一般。随后,他趁着出访美国的机会,从美国康奈尔大学购买到了黑安格斯牛和澳洲矮脚牛的冻精,鼓励养牛农户采用人工授精的方法,让母牛怀上美国黑安格斯牛和澳洲矮脚牛的“孩子”,从而提升当地黄牛的品质。他还建议农民宰杀掉繁殖用的本地公牛,以确保杂交黄牛的优势、节约繁殖小牛的成本。

“因为这两种牛不仅肉质好,而且体型中等,用它们的冻精对普通母牛进行人工授精杂交改良,不会使当地母牛出现难产等问题。”周圻说。

农民最讲实惠。周圻培育的“混血牛”一上市就受到欢迎。黄牛养殖户纷纷联系周圻教授,希望他传授技术。

据不完全统计,在周圻教授指导下,金华等地已经建起6个适合浙江山区的黄牛生态养殖示范小区、7个规模养殖场、3家专业合作社,形成了年产优质杂交黄牛3000余头的规模,增加产值2200余万元,直接经济效益超过500万元。

如今,箬阳的很多养牛大户,都称呼周圻为“牛教授”,周圻也十分乐意农民们这样叫他:“能被农民称为‘牛教授’,我觉得这是一种荣耀,写论文、搞科研虽然重要,但是帮助农民增收才是硬道理!”

推行肉牛半生态饲料技术

作为一名1974年当“知青”时就跟“牛”结下不解之缘的科技工作者,一到农村,周圻就走进农户家里,与农户同吃同住,实地查看肉牛养殖的过程及环境。经过一段时间的研究和尝试,他开始指导农民实践并推行肉牛半生态饲养技术。在每年4~10月青草茂盛时,将牛放养到山上,11月到翌年3月野外没有青草的时候,再进行圈养、补充黑麦草等饲料,保证肉牛能够一年四季健康生长。

他指导农民在山坳里建造牛舍,并在牛舍边建设排污管道、发酵池,使牛粪尿经发酵池发酵,转化成沼气,同时,沼液排出口连接沉淀池,达到排污标准的沼液排入周边的农田,从而使养殖场地更加生态环保。

如今,在婺城区箬阳、塔石、莘畈等山区,漫山遍野的杂交黄牛,成为当地一道独特的风景:野外养牛不仅不影响当地的环境,而且为附近农田提供免费的生态肥料,既保证了养牛业的生态环保,也节约饲料成本。

帮助2000余名农民养牛致富

箬阳乡山坑村郑俊杰告诉笔者,周圻教授刚来箬阳就到他家调研。“当时我家养了七八头本地黄牛,周教授动员我父亲改良黄牛品种,改变多养公牛、少养母牛的老传统,从吃晚饭一直做工作,到凌晨才做通思想工作。”于是,周教授把美国带回来的种牛精子配种在他家母牛体内,周教授的第一个“牛孩子”就在他家的牛舍里诞生了。

如今,郑俊杰的父亲成为箬阳的“知名人”,而且前两年造了全村最大最漂亮的房子。现在,郑俊杰大学毕业,接过父亲的班,与周教授的学生一起进行生态养殖、提高肉牛品质等技术攻关,用现代农业的思路养牛。

郑俊杰说,现在养的杂交牛,不仅出肉率高出本地黄牛10%以上,关键是牛肉特别鲜美,肉纤维特别细,肌肉里有脂肪,像大理石一样的花纹,炖出来的汤有一股浓浓的香味,可与世界顶级的日本神户牛肉相媲美。他计划,在周圻团队的帮助与支持下,经过四五年时间,把合作社养牛规模扩大,同时,打响箬阳菜牛品牌。

据悉,周圻教授在担任科技特派员10年间,不断给力金华山区乃至浙江肉牛产业发展。农民说他“会养牛”,同行和领导知道他“有点牛”。他先后主持完成了肉牛产业项目10余项,指导2000余名农民养牛致富,增加产值1亿余元。 陆旭升 黄贲

周圻(右一)在箬阳菜牛基地。