张晓军:想当经济学家的“菇农”

T恤、牛仔裤、运动鞋,嘴一咧,笑容如阳光般灿烂。眼前这个朝气蓬勃的“80后”,却跟那一片黝黑的泥土联系在一起。他叫张晓军,今年29岁,自2009年开始,他在东阳市佐村镇一处山清水秀的小山村里,规划起了他的“农业王国”。

起初,他所做的这一切,都是瞒着家人的。

和很多年轻人一样,大学里的张晓军也有着自己的宏伟蓝图。“我在浙江工业大学读的是金融专业,梦想以后能成为一名经济学家,振兴中国经济。有同学说我这人属于事业偏执型,因为我有自己的打算,不会轻易被人说服。”

但是毕业后,现实告诉张晓军,想成为一名经济学家不容易。照着家人的意愿,安分工作了几年后,张晓军又不安分了。他要到农村,要当农民。

张晓军的父母都是公务员,他们当然不愿看着儿子把大好前程花在黝黑的泥土地上。于是,张晓军想了个办法,一边骗父母说在外从事金融生意,一边四处筹钱筹备农业基地。

为何要这样做?曾经有许多人问过他。“其实我从小就生活在农村,在泥土地里玩耍。我心中最向往的生活,就是如海子所说的那样:从明天起,关心粮食和蔬菜,我有一所房子,面朝大海,春暖花开。”张晓军说。

基地设在一个没有污染的小山村里。根据当地的地形和气候,张晓军决定培育灵芝和香菇。经人介绍,他认识了安吉县菌类培育协会秘书长王志新。当时,王志新已经与德清一大型农业基地谈好合作意向,张晓军一次又一次登门拜访,最终打动了这位专家,他答应当张晓军的技术员并长驻基地。

制定了周密的种植计划后,两人开始搭建香菇大棚。一切原材料都得费力准备,张晓军找村里的人帮忙开垦土地,砍竹子,搭大棚。为了节省资金,张晓军自己亲自上阵,几天下来,手上、肩上、脚上全是血泡。香菇喜阴,大棚造好后,还要在尼龙布上盖一层厚厚的毯子阻隔阳光,材料又得从东阳城区运进山去。一个月后,当看着整齐、大气的培育棚呈现在自己面前时,张晓军突然觉得自己很累。

培育第一批香菇的3万多个菌棒都要人工制作,找来的临时工对这些工作毫无经验。为了保证菌棒质量,也为了保证培育的时间,张晓军向王志新虚心求教相关技术,更是没日没夜待在基地里,不敢多休息一会。菌棒完成后要用锅炉灭杂菌,张晓军又当起了锅炉工,经常是一烧就是48小时不能合眼。为了避免自己打瞌睡,张晓军拉上朋友,一边烤着番薯一边烧着锅炉,苦中找乐。

香菇载着张晓军的希望开始成长。但是,山里的天气喜怒无常,特别是晚上,经常刮起狂风下起大雨,这可苦了没有经验的张晓军。半夜,风来了,把大棚的毯子吹飞了,没办法,只好起床去盖;凌晨,雨来了,积起来的雨水压得尼龙棚快撑不住了,没办法,又只能起床去舀水;山里的鹅毛大雪容易把大棚压塌,没办法,每过两个小时,就得起身扫一次雪。一批批的香菇如期丰收,看着一朵朵匀称饱满的香菇,张晓军的心里开始有了成就感。但没想到,问题又接踵而来。香菇的收获期正好碰上农忙期,导致采摘香菇时经常找不到人手,而能找到的人手,又总是以“非我不可”的姿态来要求加工资。于是,张晓军一个个地说服。那年,已经长成的香菇损失了2000多公斤。

如今,张晓军的农业基地已开始赢利,有了9名固定工人。2010年,他又在横店镇沈坎头村承包100亩水田种水稻。去年春节,张晓军把自己当“泥腿子”的事情告诉了父母。父亲还专门到基地去看了,最后拍拍儿子的肩膀说:“好好干。”

张帅

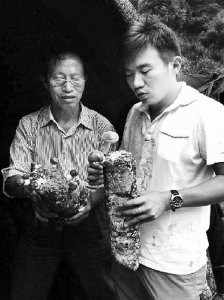

张晓军(右)查看香菇生长情况。

起初,他所做的这一切,都是瞒着家人的。

和很多年轻人一样,大学里的张晓军也有着自己的宏伟蓝图。“我在浙江工业大学读的是金融专业,梦想以后能成为一名经济学家,振兴中国经济。有同学说我这人属于事业偏执型,因为我有自己的打算,不会轻易被人说服。”

但是毕业后,现实告诉张晓军,想成为一名经济学家不容易。照着家人的意愿,安分工作了几年后,张晓军又不安分了。他要到农村,要当农民。

张晓军的父母都是公务员,他们当然不愿看着儿子把大好前程花在黝黑的泥土地上。于是,张晓军想了个办法,一边骗父母说在外从事金融生意,一边四处筹钱筹备农业基地。

为何要这样做?曾经有许多人问过他。“其实我从小就生活在农村,在泥土地里玩耍。我心中最向往的生活,就是如海子所说的那样:从明天起,关心粮食和蔬菜,我有一所房子,面朝大海,春暖花开。”张晓军说。

基地设在一个没有污染的小山村里。根据当地的地形和气候,张晓军决定培育灵芝和香菇。经人介绍,他认识了安吉县菌类培育协会秘书长王志新。当时,王志新已经与德清一大型农业基地谈好合作意向,张晓军一次又一次登门拜访,最终打动了这位专家,他答应当张晓军的技术员并长驻基地。

制定了周密的种植计划后,两人开始搭建香菇大棚。一切原材料都得费力准备,张晓军找村里的人帮忙开垦土地,砍竹子,搭大棚。为了节省资金,张晓军自己亲自上阵,几天下来,手上、肩上、脚上全是血泡。香菇喜阴,大棚造好后,还要在尼龙布上盖一层厚厚的毯子阻隔阳光,材料又得从东阳城区运进山去。一个月后,当看着整齐、大气的培育棚呈现在自己面前时,张晓军突然觉得自己很累。

培育第一批香菇的3万多个菌棒都要人工制作,找来的临时工对这些工作毫无经验。为了保证菌棒质量,也为了保证培育的时间,张晓军向王志新虚心求教相关技术,更是没日没夜待在基地里,不敢多休息一会。菌棒完成后要用锅炉灭杂菌,张晓军又当起了锅炉工,经常是一烧就是48小时不能合眼。为了避免自己打瞌睡,张晓军拉上朋友,一边烤着番薯一边烧着锅炉,苦中找乐。

香菇载着张晓军的希望开始成长。但是,山里的天气喜怒无常,特别是晚上,经常刮起狂风下起大雨,这可苦了没有经验的张晓军。半夜,风来了,把大棚的毯子吹飞了,没办法,只好起床去盖;凌晨,雨来了,积起来的雨水压得尼龙棚快撑不住了,没办法,又只能起床去舀水;山里的鹅毛大雪容易把大棚压塌,没办法,每过两个小时,就得起身扫一次雪。一批批的香菇如期丰收,看着一朵朵匀称饱满的香菇,张晓军的心里开始有了成就感。但没想到,问题又接踵而来。香菇的收获期正好碰上农忙期,导致采摘香菇时经常找不到人手,而能找到的人手,又总是以“非我不可”的姿态来要求加工资。于是,张晓军一个个地说服。那年,已经长成的香菇损失了2000多公斤。

如今,张晓军的农业基地已开始赢利,有了9名固定工人。2010年,他又在横店镇沈坎头村承包100亩水田种水稻。去年春节,张晓军把自己当“泥腿子”的事情告诉了父母。父亲还专门到基地去看了,最后拍拍儿子的肩膀说:“好好干。”

张帅

张晓军(右)查看香菇生长情况。