沈厚德:

从下岗职工到养兔“大王”

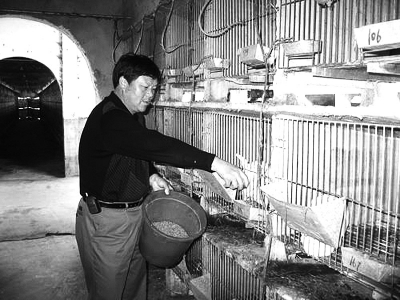

从一个下岗职工,到年产值百万余元的养兔大户;从懵懂无知的门外汉,到如今的獭兔养殖“专家”,宁波市镇海沈大兔业有限公司创始人沈厚德,用10年时间,在獭兔养殖上走出了自己的康庄大道。

艰难的第一步

沈厚德原来在镇海食品公司工作,2000年公司改制后,54岁的他下岗了,回到了老家九龙湖镇田杨陈村。在一次朋友聚会中,他听说养兔前景挺好,就动了心。2001年4月,在相关部门支持下,他筹资30多万元办起了兔场,养起了4600多只长毛兔。

“当时没办法啊,家里5个人有3个下岗了,只能试一试。”老沈这样回忆自己迈出的第一步。

就这样,老沈养起了长毛兔,指望着能赚点钱。看着兔舍里一只只活蹦乱跳的兔子,老沈眼里都是希望。谁知到了母兔分娩的时候,老沈到兔舍一看,坏了,刚出生的小兔全冻死在产箱外面。“长毛兔的习性就是这样,不会把小兔生在产箱里,之前也不知道啊。”老沈多方讨教,得知了一个“笨”办法:为确保小兔活下来,必须在母兔生下小兔后立即把小兔放进产箱。“三天三夜没合眼啊,我和老伴一直守在兔舍里。”他说,当年的情景历历在目。

两次化危为机

2001年,兔业市场不景气,毛皮收购锐减。辛辛苦苦养了一年,成品兔却卖不出去,眼见着6万多元打了水漂,“那个心痛啊,可是心痛有什么用,还得到处找市场、寻出路。”

功夫不负有心人。2002年3月,一位业内人士告诉老沈,现在獭兔生产处于低谷,养殖的人少,种兔价格便宜,发展獭兔时机很好。老沈当机立断,把大部分长毛兔都处理掉,随即买来4000多只獭兔种兔。

果不其然,由于獭兔皮毛柔软保暖,成为服装加工市场的新宠,一只整兔卖到40元,老沈的4000多只獭兔终于挽回了长毛兔的损失。“虽然那年没赚到钱,收支刚刚平衡,但净赚了几千只兔子。”说到当年的决定,老沈依然兴奋不已。

可事情并不总是那么顺利,2003年,老沈再次遭受打击。那年市场上皮毛质量较差,外商需求锐减,獭兔价格一路走低,许多养殖户被迫放弃獭兔养殖。“看着那些兔子,真舍不得杀。既然是皮毛质量不好,那我就想办法提高皮毛质量。”老沈转变思路,在提高兔皮质量上下起了功夫,四处找专家讨教技术。他从镇海农业局了解到,要改善兔毛质量,就必须改善草的质量。

老沈从朋友那里找到了解决办法,朋友用草颗粒喂奶牛,奶质很好,产奶量也高,老沈分析后觉得用草颗粒喂兔子也会很好,因为兔子也是食草动物。于是,他买来机器,对苜蓿草添加多种原料进行加工,兔子吃了这种草饲料后,皮毛质量果然跟以前大不相同。“成活率提高了,拉肚子的少了,皮毛质量比以前好多了。”老沈说。

质量好了,买家多了,价格也高了,“好的时候一只兔子能卖到70元”。2003年,獭兔价格稳步走高,老沈趁机把兔场笼位从原先的4000多只增加到1万只。

老沈养獭兔上了规模,成了专家,许多小饲养户纷纷向他请教,他都毫无保留地把自己的经验、技术传授给他们。在他的带动下,目前当地已有20多户农户跟着老沈一起养獭兔,老沈为他们提供饲料供应、技术指导和皮肉运销等一条龙服务,形成了一个兴盛的獭兔养殖产业。(陈修宇)

艰难的第一步

沈厚德原来在镇海食品公司工作,2000年公司改制后,54岁的他下岗了,回到了老家九龙湖镇田杨陈村。在一次朋友聚会中,他听说养兔前景挺好,就动了心。2001年4月,在相关部门支持下,他筹资30多万元办起了兔场,养起了4600多只长毛兔。

“当时没办法啊,家里5个人有3个下岗了,只能试一试。”老沈这样回忆自己迈出的第一步。

就这样,老沈养起了长毛兔,指望着能赚点钱。看着兔舍里一只只活蹦乱跳的兔子,老沈眼里都是希望。谁知到了母兔分娩的时候,老沈到兔舍一看,坏了,刚出生的小兔全冻死在产箱外面。“长毛兔的习性就是这样,不会把小兔生在产箱里,之前也不知道啊。”老沈多方讨教,得知了一个“笨”办法:为确保小兔活下来,必须在母兔生下小兔后立即把小兔放进产箱。“三天三夜没合眼啊,我和老伴一直守在兔舍里。”他说,当年的情景历历在目。

两次化危为机

2001年,兔业市场不景气,毛皮收购锐减。辛辛苦苦养了一年,成品兔却卖不出去,眼见着6万多元打了水漂,“那个心痛啊,可是心痛有什么用,还得到处找市场、寻出路。”

功夫不负有心人。2002年3月,一位业内人士告诉老沈,现在獭兔生产处于低谷,养殖的人少,种兔价格便宜,发展獭兔时机很好。老沈当机立断,把大部分长毛兔都处理掉,随即买来4000多只獭兔种兔。

果不其然,由于獭兔皮毛柔软保暖,成为服装加工市场的新宠,一只整兔卖到40元,老沈的4000多只獭兔终于挽回了长毛兔的损失。“虽然那年没赚到钱,收支刚刚平衡,但净赚了几千只兔子。”说到当年的决定,老沈依然兴奋不已。

可事情并不总是那么顺利,2003年,老沈再次遭受打击。那年市场上皮毛质量较差,外商需求锐减,獭兔价格一路走低,许多养殖户被迫放弃獭兔养殖。“看着那些兔子,真舍不得杀。既然是皮毛质量不好,那我就想办法提高皮毛质量。”老沈转变思路,在提高兔皮质量上下起了功夫,四处找专家讨教技术。他从镇海农业局了解到,要改善兔毛质量,就必须改善草的质量。

老沈从朋友那里找到了解决办法,朋友用草颗粒喂奶牛,奶质很好,产奶量也高,老沈分析后觉得用草颗粒喂兔子也会很好,因为兔子也是食草动物。于是,他买来机器,对苜蓿草添加多种原料进行加工,兔子吃了这种草饲料后,皮毛质量果然跟以前大不相同。“成活率提高了,拉肚子的少了,皮毛质量比以前好多了。”老沈说。

质量好了,买家多了,价格也高了,“好的时候一只兔子能卖到70元”。2003年,獭兔价格稳步走高,老沈趁机把兔场笼位从原先的4000多只增加到1万只。

老沈养獭兔上了规模,成了专家,许多小饲养户纷纷向他请教,他都毫无保留地把自己的经验、技术传授给他们。在他的带动下,目前当地已有20多户农户跟着老沈一起养獭兔,老沈为他们提供饲料供应、技术指导和皮肉运销等一条龙服务,形成了一个兴盛的獭兔养殖产业。(陈修宇)