食用菌产业精彩纷呈

通讯员 陈青 本报记者 王美华

近年来,我省食用菌产业快速发展。2007年,全省食用菌产量达91.8万吨(鲜品),再创历史新高;产值39.6亿元,出口2.49万吨,出口金额6380万美元,均居全国第6位。全省约有42万食用菌从业人员,人均收入约2万元。

目前,除洞头县等少数海岛县和个别城区外,全省均有食用菌栽培。其中年产量1万吨以上的县有16个,产量占全省的93.3%;产值超亿元的县有15个,占全省总产值的88.6%。

作为十大农业主导产业之一的食用菌业,在快速发展的同时,呈现出四个显著的特点。

优化品种结构 区域特色凸显

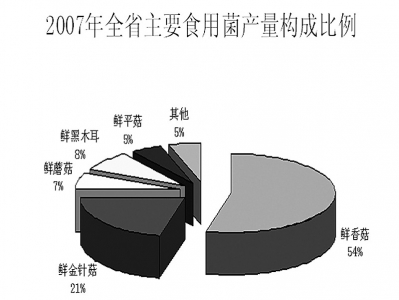

我省栽培的食用菌种类达20余种,其中规模栽培的有10种。四大当家品种香菇、金针菇、双孢蘑菇、黑木耳的产量占食用菌总产量的90.3%。

近年来,我省不断优化食用菌品种结构。香菇产量从2000年的53万吨下降到2007年的49.6万吨,减少了3.4万吨,比重降到了54%。金针菇产量则发展到19.3万吨,比重上升到21%,成为发展最快、效益最稳定的主导品种。以秀珍菇和杏鲍菇为代表的食用菌新品种陆续推出。由于代料栽培技术的突破,黑木耳也得到快速发展,占比8%。蘑菇则基本稳定,占7%。

与此同时,食用菌产业的区域优势也越来越明显,全省17个主产区有15个分布在浙西南,并且是“一县一品”块状发展。其中,香菇产区为丽水市和金华市的磐安、武义,金针菇产区为衢州的江山、常山、开化,双孢蘑菇产区为苍南、平阳和嘉善、平湖,黑木耳产区为龙泉、云和、景宁,秀珍菇产区为常山、江山。

改进生产方式 提高产业化水平

经过多年发展,我省食用菌生产方式已实现了五个转变,即,由传统段木栽培向袋料栽培转变;由平面栽培向立体栽培转变;由单季生产向周年生产转变;由分散的作坊式生产向集约化、规模化、工厂化栽培以及菌包专业化生产转变;由资源消耗型向废弃物利用型转变。目前,全省规模化集约化生产基地100余个,产量约占总产量的30%;工厂化食用菌生产企业30余家,产量约2万吨,占总产量的2%。江山、常山、庆元、建德等出现了菌包专业化生产新方式。

同时,食用菌龙头企业和专业合作组织迅速发展,专业市场、销售集散地和流通渠道在各产区形成。如,庆元干香菇市场、磐安鲜香菇市场已成为全国干香菇及出口鲜香菇集散地;江山白菇市场交易火爆,为江山白菇、金针菇开通了销路。同时,全省还涌现了一批生产、加工、出口、销售龙头企业和示范性合作社。至2007年,全省已成立食用菌合作社147个,带动农户18.12万户,核心基地8.18万亩,占全省食用菌基地的40%,辐射带动约10万亩。还有一大批大户“走出去”发展,拓展了食用菌发展空间。

专业化生产 标准化提高

在生产方式上,我省食用菌产业逐步形成了“普通农户小规模生产,企业规模化集约化生产,工厂式菌包专业化生产+农户出菇管理”等三种方式。其中“工厂+农户”成为最具发展潜力的生产方式。龙头企业做强菌包生产和市场开拓两项核心业务,将出菇管理外包,即两头(菌包生产+产品收购)在内,中间(出菇管理)在外。目前,我省已拥有工厂化食用菌生产企业30余家,产量约2万吨,占全省总产量的2%。菌包专业化生产在江山、常山、建德、庆元等试点示范,成效明显。如,江山大丰收农业发展有限公司生产金针菇、秀珍菇、杏鲍菇、茶树菇各370万、10万、10万和2万包,提供给480个农户(1元/包),或代加工,收加工费用0.1-0.15元/包,既方便了菇农,又提高了企业经济效益,而且确保菌包质量安全。

专业化的生产,带动了标准化的提高。我省各食用菌产地通过建立标准化菇房、机械化菇棒生产线和菌种生产线、温控型生产车间等新型生产设施,提高了食用菌生产的现代化水平。

实施异地开发 扩大发展空间

突破资源和市场的制约,走出浙江发展食用菌,是我省的一大特色。据调查,2006年,全省有4.35万菇农异地种植食用菌,产值达6.03亿元,净收入3.11亿元。并建立起异地开发管理组织,如,云和县成立了异地开发办,开化县食用菌协会组织了11个驻外专业合作社。2007年,开化县食用菌协会驻青岛食用菌专业合作社11户社员,栽培总量94.7万袋(其中金针菇91.5万袋、香菇3.2万袋),总产量466.625吨,实现销售收入284.6万元,菇农实现利润195.8万元,户均获利17.8万元。丽水市赴异地从事的食用菌生产的菇农近4万人,有的还走出国门。全市异地开发的食用菌生产总产值和劳务收入约9亿元,净收入3亿元左右。

近年来,我省食用菌产业快速发展。2007年,全省食用菌产量达91.8万吨(鲜品),再创历史新高;产值39.6亿元,出口2.49万吨,出口金额6380万美元,均居全国第6位。全省约有42万食用菌从业人员,人均收入约2万元。

目前,除洞头县等少数海岛县和个别城区外,全省均有食用菌栽培。其中年产量1万吨以上的县有16个,产量占全省的93.3%;产值超亿元的县有15个,占全省总产值的88.6%。

作为十大农业主导产业之一的食用菌业,在快速发展的同时,呈现出四个显著的特点。

优化品种结构 区域特色凸显

我省栽培的食用菌种类达20余种,其中规模栽培的有10种。四大当家品种香菇、金针菇、双孢蘑菇、黑木耳的产量占食用菌总产量的90.3%。

近年来,我省不断优化食用菌品种结构。香菇产量从2000年的53万吨下降到2007年的49.6万吨,减少了3.4万吨,比重降到了54%。金针菇产量则发展到19.3万吨,比重上升到21%,成为发展最快、效益最稳定的主导品种。以秀珍菇和杏鲍菇为代表的食用菌新品种陆续推出。由于代料栽培技术的突破,黑木耳也得到快速发展,占比8%。蘑菇则基本稳定,占7%。

与此同时,食用菌产业的区域优势也越来越明显,全省17个主产区有15个分布在浙西南,并且是“一县一品”块状发展。其中,香菇产区为丽水市和金华市的磐安、武义,金针菇产区为衢州的江山、常山、开化,双孢蘑菇产区为苍南、平阳和嘉善、平湖,黑木耳产区为龙泉、云和、景宁,秀珍菇产区为常山、江山。

改进生产方式 提高产业化水平

经过多年发展,我省食用菌生产方式已实现了五个转变,即,由传统段木栽培向袋料栽培转变;由平面栽培向立体栽培转变;由单季生产向周年生产转变;由分散的作坊式生产向集约化、规模化、工厂化栽培以及菌包专业化生产转变;由资源消耗型向废弃物利用型转变。目前,全省规模化集约化生产基地100余个,产量约占总产量的30%;工厂化食用菌生产企业30余家,产量约2万吨,占总产量的2%。江山、常山、庆元、建德等出现了菌包专业化生产新方式。

同时,食用菌龙头企业和专业合作组织迅速发展,专业市场、销售集散地和流通渠道在各产区形成。如,庆元干香菇市场、磐安鲜香菇市场已成为全国干香菇及出口鲜香菇集散地;江山白菇市场交易火爆,为江山白菇、金针菇开通了销路。同时,全省还涌现了一批生产、加工、出口、销售龙头企业和示范性合作社。至2007年,全省已成立食用菌合作社147个,带动农户18.12万户,核心基地8.18万亩,占全省食用菌基地的40%,辐射带动约10万亩。还有一大批大户“走出去”发展,拓展了食用菌发展空间。

专业化生产 标准化提高

在生产方式上,我省食用菌产业逐步形成了“普通农户小规模生产,企业规模化集约化生产,工厂式菌包专业化生产+农户出菇管理”等三种方式。其中“工厂+农户”成为最具发展潜力的生产方式。龙头企业做强菌包生产和市场开拓两项核心业务,将出菇管理外包,即两头(菌包生产+产品收购)在内,中间(出菇管理)在外。目前,我省已拥有工厂化食用菌生产企业30余家,产量约2万吨,占全省总产量的2%。菌包专业化生产在江山、常山、建德、庆元等试点示范,成效明显。如,江山大丰收农业发展有限公司生产金针菇、秀珍菇、杏鲍菇、茶树菇各370万、10万、10万和2万包,提供给480个农户(1元/包),或代加工,收加工费用0.1-0.15元/包,既方便了菇农,又提高了企业经济效益,而且确保菌包质量安全。

专业化的生产,带动了标准化的提高。我省各食用菌产地通过建立标准化菇房、机械化菇棒生产线和菌种生产线、温控型生产车间等新型生产设施,提高了食用菌生产的现代化水平。

实施异地开发 扩大发展空间

突破资源和市场的制约,走出浙江发展食用菌,是我省的一大特色。据调查,2006年,全省有4.35万菇农异地种植食用菌,产值达6.03亿元,净收入3.11亿元。并建立起异地开发管理组织,如,云和县成立了异地开发办,开化县食用菌协会组织了11个驻外专业合作社。2007年,开化县食用菌协会驻青岛食用菌专业合作社11户社员,栽培总量94.7万袋(其中金针菇91.5万袋、香菇3.2万袋),总产量466.625吨,实现销售收入284.6万元,菇农实现利润195.8万元,户均获利17.8万元。丽水市赴异地从事的食用菌生产的菇农近4万人,有的还走出国门。全市异地开发的食用菌生产总产值和劳务收入约9亿元,净收入3亿元左右。