六千亩水田实现亩产“千斤粮、万元钱”,村民们说:

这全靠了我们的“阿强哥”

本报记者 袁卫

这几天,瑞安市梅屿乡蔬菜合作社的会议室特别热闹,学习番茄种植技术的、交流来年种植品种的农民络绎不绝,把会议室挤得满满当当,村民们的脸上洋溢着丰收的喜悦。该乡外三甲村村民谢庆三喜滋滋地告诉记者,今年他种的大棚番茄卖出了每公斤2.8元的高价,1.5亩番茄产值达3万元,现在番茄已收获完毕,单季晚稻也已种下,趁着空闲抓紧来合作社“充电”。“近几年我们采用大棚番茄和水稻套种的模式,让水田实现了亩产‘千斤粮、万元钱’的目标,粮食生产和经济效益两不误,”谢庆三和几个村民一起笑着说,“这全靠了我们的‘阿强哥’啊!”

菜粮轮作,水田实现“千斤粮、万元钱”

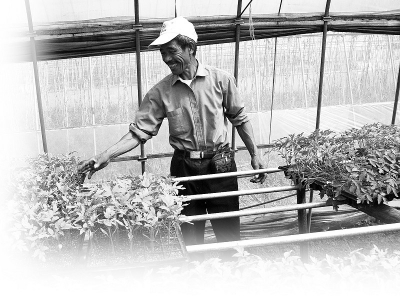

在合作社的办公室里,记者见到了村民口中的“阿强哥”——梅屿蔬菜合作社理事长黄则强。说起番茄水稻套种,黄则强马上打开了话匣子。

1991年,黄则强当选底三甲村党支部书记。为了改变底三甲村“年年种田年年穷”的局面,他把目光瞄准了当时初现端倪的大棚番茄种植。他一面四处虚心求教,收集相关技术信息,一面积极探索,成了这方面的土专家,在他的带领下,到1995年,底三甲村有100多户农户种植了170多亩大棚番茄,成了当时小有名气的大棚番茄种植村。

在探索大棚番茄种植技术时,黄则强发现番茄的生长周期刚好和单季稻错开,于是,他鼓励村民在番茄收获后,及时套种单季稻。“由于台风等自然灾害和病虫害频发的原因,夏季番茄比较难种,”黄则强说,“在夏季种植水稻,既可消毒土壤,解决番茄连作障碍,又能增加水田肥力。”实践表明,番茄和水稻的轮作在提高农田经济效益的同时保证了粮食生产,在克服土地连作障碍、减少病虫害等方面起到了积极作用。如今,走在梅屿乡的田野上,可以看到一派独特的景象:在一个个掀去了农膜的大棚里,种植着一片片绿油油的水稻。黄则强告诉记者,单季稻的亩收成一般在500公斤以上,而大棚番茄的亩均收入在1万元以上,在同一片水田里,底三甲村的村民和一部分邻村的农民,在番茄—水稻套种的生产模式下,早早地让农田实现了“千斤粮、万元钱”的目标。

惠泽乡里,6000亩水田的“好保姆”

番茄的种植技术成熟了,村民们也相对富裕了,黄则强本可安心不少,可是,随后遇到的销售问题让他有了新的想法。

1996年,当时大棚番茄的市场收购价是每公斤2.4元,但由于信息不灵,加上种植户之间的恶性竞争,收购价被压到了每公斤1.2元,仅仅是市场正常价格的一半。此外,由于村民的番茄都是以散装的形式出售,大小不一,连续几年,村里的番茄都卖不出好价。黄则强看在眼里,急在心里,他认为主要问题有三个:一是缺乏有效管理,导致村民之间的无序竞争;二是种植规模还不是很大,很难招揽大宗生意;三是缺乏足够的供销信息。如何解决这一系列问题?2001年春节刚过,黄则强得知台州温岭有个村靠组建农民专业合作社,解决了这类问题,他立即动身前往温岭进行实地考察。经过学习和请教,结合实际情况,在当地农业部门的支持下,2001年4月3日,瑞安市梅屿蔬菜专业合作社宣告成立,这是瑞安市首批四家合作社之一。当初村民们并不相信合作社会给他们带去实际效益,一些村民是冲着“黄则强”三个字,勉强成了合作社的社员。加入合作社后,村民们才觉得真的走对了路子:为了创出自己的品牌,黄则强一开始便注册了“强绿”商标,有意识地将强绿牌番茄打造成区域名牌;为了保证质量,合作社加大了技术培训和标准化生产力度,并严格按照不同规格、不同等级收购;为了扩大销路,合作社专门派人前往温州、台州等地促销……

一分耕耘一分收获,在黄则强和社员们的不懈努力下,合作社一步步走上了规模化和产业化发展道路。社员从最初的94户增加到现在450多户,除梅屿乡以外,马屿、陶山、鹿木等周边乡镇的蔬菜种植大户也纷纷加入合作社,范围涉及7个乡镇39个行政村的6000多亩番茄种植基地,带动周边农户4000多户。合作社先后被评为浙江省示范合作社、省级首批无公害农产品基地、温州市示范合作社、温州市“十佳”专业合作社、瑞安市农业龙头企业等,强绿牌系列农产品通过了省级绿色农产品认定,深受广大客商和消费者的信赖。为了保证质量,提高种植水平,每到农闲时节,黄则强都会召集种植户进行培训或者交流,村民们戏称:在他心中,好像这6000亩番茄都是他自己的一样。

作为温州市人大代表,瑞安远近闻名的“富民书记”,自己种植的5亩番茄每年都可为他带去六七万元的收入,可是,黄则强最看重的,还是村民们那声亲切的“阿强哥”。现在,“阿强哥”还在用他自己的方式,不知疲倦地带着村民们在致富道路上,阔步向前。

这几天,瑞安市梅屿乡蔬菜合作社的会议室特别热闹,学习番茄种植技术的、交流来年种植品种的农民络绎不绝,把会议室挤得满满当当,村民们的脸上洋溢着丰收的喜悦。该乡外三甲村村民谢庆三喜滋滋地告诉记者,今年他种的大棚番茄卖出了每公斤2.8元的高价,1.5亩番茄产值达3万元,现在番茄已收获完毕,单季晚稻也已种下,趁着空闲抓紧来合作社“充电”。“近几年我们采用大棚番茄和水稻套种的模式,让水田实现了亩产‘千斤粮、万元钱’的目标,粮食生产和经济效益两不误,”谢庆三和几个村民一起笑着说,“这全靠了我们的‘阿强哥’啊!”

菜粮轮作,水田实现“千斤粮、万元钱”

在合作社的办公室里,记者见到了村民口中的“阿强哥”——梅屿蔬菜合作社理事长黄则强。说起番茄水稻套种,黄则强马上打开了话匣子。

1991年,黄则强当选底三甲村党支部书记。为了改变底三甲村“年年种田年年穷”的局面,他把目光瞄准了当时初现端倪的大棚番茄种植。他一面四处虚心求教,收集相关技术信息,一面积极探索,成了这方面的土专家,在他的带领下,到1995年,底三甲村有100多户农户种植了170多亩大棚番茄,成了当时小有名气的大棚番茄种植村。

在探索大棚番茄种植技术时,黄则强发现番茄的生长周期刚好和单季稻错开,于是,他鼓励村民在番茄收获后,及时套种单季稻。“由于台风等自然灾害和病虫害频发的原因,夏季番茄比较难种,”黄则强说,“在夏季种植水稻,既可消毒土壤,解决番茄连作障碍,又能增加水田肥力。”实践表明,番茄和水稻的轮作在提高农田经济效益的同时保证了粮食生产,在克服土地连作障碍、减少病虫害等方面起到了积极作用。如今,走在梅屿乡的田野上,可以看到一派独特的景象:在一个个掀去了农膜的大棚里,种植着一片片绿油油的水稻。黄则强告诉记者,单季稻的亩收成一般在500公斤以上,而大棚番茄的亩均收入在1万元以上,在同一片水田里,底三甲村的村民和一部分邻村的农民,在番茄—水稻套种的生产模式下,早早地让农田实现了“千斤粮、万元钱”的目标。

惠泽乡里,6000亩水田的“好保姆”

番茄的种植技术成熟了,村民们也相对富裕了,黄则强本可安心不少,可是,随后遇到的销售问题让他有了新的想法。

1996年,当时大棚番茄的市场收购价是每公斤2.4元,但由于信息不灵,加上种植户之间的恶性竞争,收购价被压到了每公斤1.2元,仅仅是市场正常价格的一半。此外,由于村民的番茄都是以散装的形式出售,大小不一,连续几年,村里的番茄都卖不出好价。黄则强看在眼里,急在心里,他认为主要问题有三个:一是缺乏有效管理,导致村民之间的无序竞争;二是种植规模还不是很大,很难招揽大宗生意;三是缺乏足够的供销信息。如何解决这一系列问题?2001年春节刚过,黄则强得知台州温岭有个村靠组建农民专业合作社,解决了这类问题,他立即动身前往温岭进行实地考察。经过学习和请教,结合实际情况,在当地农业部门的支持下,2001年4月3日,瑞安市梅屿蔬菜专业合作社宣告成立,这是瑞安市首批四家合作社之一。当初村民们并不相信合作社会给他们带去实际效益,一些村民是冲着“黄则强”三个字,勉强成了合作社的社员。加入合作社后,村民们才觉得真的走对了路子:为了创出自己的品牌,黄则强一开始便注册了“强绿”商标,有意识地将强绿牌番茄打造成区域名牌;为了保证质量,合作社加大了技术培训和标准化生产力度,并严格按照不同规格、不同等级收购;为了扩大销路,合作社专门派人前往温州、台州等地促销……

一分耕耘一分收获,在黄则强和社员们的不懈努力下,合作社一步步走上了规模化和产业化发展道路。社员从最初的94户增加到现在450多户,除梅屿乡以外,马屿、陶山、鹿木等周边乡镇的蔬菜种植大户也纷纷加入合作社,范围涉及7个乡镇39个行政村的6000多亩番茄种植基地,带动周边农户4000多户。合作社先后被评为浙江省示范合作社、省级首批无公害农产品基地、温州市示范合作社、温州市“十佳”专业合作社、瑞安市农业龙头企业等,强绿牌系列农产品通过了省级绿色农产品认定,深受广大客商和消费者的信赖。为了保证质量,提高种植水平,每到农闲时节,黄则强都会召集种植户进行培训或者交流,村民们戏称:在他心中,好像这6000亩番茄都是他自己的一样。

作为温州市人大代表,瑞安远近闻名的“富民书记”,自己种植的5亩番茄每年都可为他带去六七万元的收入,可是,黄则强最看重的,还是村民们那声亲切的“阿强哥”。现在,“阿强哥”还在用他自己的方式,不知疲倦地带着村民们在致富道路上,阔步向前。