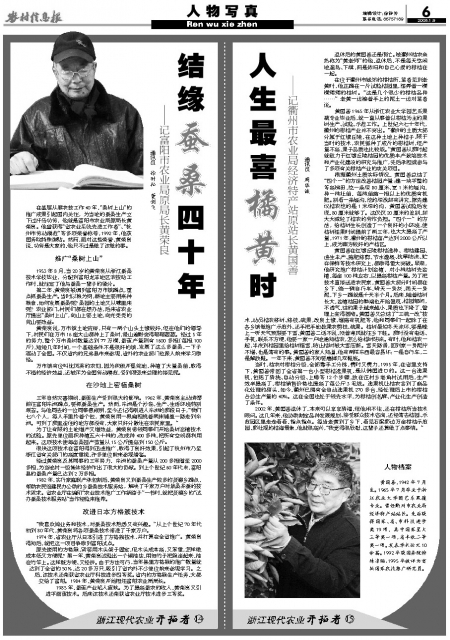

结缘蚕桑四十年

——记富阳市农业局原局长黄荣良

通讯员 徐时松 董剑飞

在基层从事农技工作40年,“桑树上山”的推广成果引起国内关注,为当地的蚕桑生产立下过汗马功劳,他就是富阳市农业局原局长黄荣良。他曾获得“省农业系统先进工作者”、“杭州市劳动模范”等多项荣誉称号,1992年,他获国务院特殊津贴。然而,面对这些荣誉,黄荣良说,功劳是大家的,他只不过是做了该做的事。

推广“桑树上山”

1953年8月,当20岁的黄荣良从浙江蚕桑技术学校毕业,分配到富阳龙羊地区农技站工作时,就注定了他与蚕桑一辈子的缘分。

第二年,黄荣良被调到富阳万市镇蹲点,重点抓蚕桑生产。当时以粮为纲,耕地主要用来种粮食,如何发展蚕桑呢?桑园的土地又从哪里来呢?农业部门、村民们都在想办法,后来省农业厅提出“桑树上山”,向山上要土地,向光秃秃的荒山要效益。

黄荣良说,万市镇土地贫瘠,只有一两个山头土壤较好,但在他们的倡导下,村民们在万市16座大山都种上了桑树,漫山遍野变得郁郁葱葱。经过5年的努力,整个万市桑树数量达到77万棵,蚕茧产量则有1600多担(每担100斤),短短几年时间,一个基础条件不是很好的镇,发展了这么多蚕桑,一下子震动了全国。不仅省内的兄弟县市来参观,省外的农业部门也派人前来学习取经。

万市镇有位叫沈凤英的农妇,因为积极开垦荒地,种植了大量桑苗,取得不错的经济效益,还被评为全国劳动模范,受到周恩来总理的接见呢。

在沙地上密植桑树

三年自然灾害期间,蚕茧生产受到很大的影响。1962年,黄荣良主动请缨前往富阳东洲蹲点,要抓蚕桑生产。然而,东洲是个沙岛,生产、生活环境特别艰苦。与他同去的一位同事惠淑明,至今还记得刚进入东洲的那段日子,“我们七八个人,每人手里拎着个包,黄荣良用一根扁担挑着两床铺盖一路走到东洲。可到了那里连住的地方都没有,大家只好分散住在农民家里。”

为了让有限的土地增产又增效益,黄荣良带领同事们开始桑树密植技术的试验。原先单位面积种植五六十株的,改成种400多株,把所有空间都利用起来。这项技术使每亩桑园产茧量从15公斤提高到150公斤。

很快这项技术在富阳得到迅速推广,取得了良好效果,引起了杭州市乃至浙江省有关部门的高度重视,许多单位前来参观借鉴。

经过黄荣良及其同事的三年努力,东洲的蚕桑产量从200多担增至2000多担,为当地村一级集体经济作出了很大的贡献。到上个世纪60年代末,富阳县的蚕桑产量已达到2万多担。

1982年,实行家庭联产承包制后,黄荣良又到蚕桑生产较多的贤德乡蹲点,帮助农民组建民办公助的乡蚕桑技术服务站,解决了千家万户对栽桑养蚕的技术需求。省农业厅在编印“农业技术推广工作新路子”一书时,就把贤德乡的“试办蚕桑技术服务站”当作经验来推荐。

改进日本方格簇技术

“我喜欢搞业务和技术,对蚕桑技术熟悉又有兴趣。”从上个世纪70年代初到80年代,黄荣良将各项蚕桑技术带进了千家万户。

1974年,省农业厅从日本引进了方格簇技术,并打算在全省推广。黄荣良得知后,就把这一项目争取到富阳试点。

原先使用的方格簇,需要用木头架子固定,但木头成本高,又笨重,怎样做成本低又方便呢?第一年,黄荣良试验出一个搁挂法,用细竹子把簇连起来,挂在竹竿上。这样既方便、又经济。由于方法可行,当年县里方格簇的推广数量就达到了全省的50%,达20多万只,吸引了省内外不少单位前来参观学习。之后,该技术还荣获省农业厅科技进步四等奖。省内的方格簇生产任务,大都交给了富阳。1984年,黄荣良开始担任富阳农业局局长。

1985年,蚕茧产业陷入疲软。为了提高蚕农的收入,黄荣良又引进平面茧技术。后来该技术还荣获省农业厅技术进步三等奖。

在基层从事农技工作40年,“桑树上山”的推广成果引起国内关注,为当地的蚕桑生产立下过汗马功劳,他就是富阳市农业局原局长黄荣良。他曾获得“省农业系统先进工作者”、“杭州市劳动模范”等多项荣誉称号,1992年,他获国务院特殊津贴。然而,面对这些荣誉,黄荣良说,功劳是大家的,他只不过是做了该做的事。

推广“桑树上山”

1953年8月,当20岁的黄荣良从浙江蚕桑技术学校毕业,分配到富阳龙羊地区农技站工作时,就注定了他与蚕桑一辈子的缘分。

第二年,黄荣良被调到富阳万市镇蹲点,重点抓蚕桑生产。当时以粮为纲,耕地主要用来种粮食,如何发展蚕桑呢?桑园的土地又从哪里来呢?农业部门、村民们都在想办法,后来省农业厅提出“桑树上山”,向山上要土地,向光秃秃的荒山要效益。

黄荣良说,万市镇土地贫瘠,只有一两个山头土壤较好,但在他们的倡导下,村民们在万市16座大山都种上了桑树,漫山遍野变得郁郁葱葱。经过5年的努力,整个万市桑树数量达到77万棵,蚕茧产量则有1600多担(每担100斤),短短几年时间,一个基础条件不是很好的镇,发展了这么多蚕桑,一下子震动了全国。不仅省内的兄弟县市来参观,省外的农业部门也派人前来学习取经。

万市镇有位叫沈凤英的农妇,因为积极开垦荒地,种植了大量桑苗,取得不错的经济效益,还被评为全国劳动模范,受到周恩来总理的接见呢。

在沙地上密植桑树

三年自然灾害期间,蚕茧生产受到很大的影响。1962年,黄荣良主动请缨前往富阳东洲蹲点,要抓蚕桑生产。然而,东洲是个沙岛,生产、生活环境特别艰苦。与他同去的一位同事惠淑明,至今还记得刚进入东洲的那段日子,“我们七八个人,每人手里拎着个包,黄荣良用一根扁担挑着两床铺盖一路走到东洲。可到了那里连住的地方都没有,大家只好分散住在农民家里。”

为了让有限的土地增产又增效益,黄荣良带领同事们开始桑树密植技术的试验。原先单位面积种植五六十株的,改成种400多株,把所有空间都利用起来。这项技术使每亩桑园产茧量从15公斤提高到150公斤。

很快这项技术在富阳得到迅速推广,取得了良好效果,引起了杭州市乃至浙江省有关部门的高度重视,许多单位前来参观借鉴。

经过黄荣良及其同事的三年努力,东洲的蚕桑产量从200多担增至2000多担,为当地村一级集体经济作出了很大的贡献。到上个世纪60年代末,富阳县的蚕桑产量已达到2万多担。

1982年,实行家庭联产承包制后,黄荣良又到蚕桑生产较多的贤德乡蹲点,帮助农民组建民办公助的乡蚕桑技术服务站,解决了千家万户对栽桑养蚕的技术需求。省农业厅在编印“农业技术推广工作新路子”一书时,就把贤德乡的“试办蚕桑技术服务站”当作经验来推荐。

改进日本方格簇技术

“我喜欢搞业务和技术,对蚕桑技术熟悉又有兴趣。”从上个世纪70年代初到80年代,黄荣良将各项蚕桑技术带进了千家万户。

1974年,省农业厅从日本引进了方格簇技术,并打算在全省推广。黄荣良得知后,就把这一项目争取到富阳试点。

原先使用的方格簇,需要用木头架子固定,但木头成本高,又笨重,怎样做成本低又方便呢?第一年,黄荣良试验出一个搁挂法,用细竹子把簇连起来,挂在竹竿上。这样既方便、又经济。由于方法可行,当年县里方格簇的推广数量就达到了全省的50%,达20多万只,吸引了省内外不少单位前来参观学习。之后,该技术还荣获省农业厅科技进步四等奖。省内的方格簇生产任务,大都交给了富阳。1984年,黄荣良开始担任富阳农业局局长。

1985年,蚕茧产业陷入疲软。为了提高蚕农的收入,黄荣良又引进平面茧技术。后来该技术还荣获省农业厅技术进步三等奖。