厚植生态底色 助力乡村振兴

公益林建设成我省林业史上投资最大惠农最广民生工程

今年是我省实施森林生态效益补偿制度第15年。

加强公益林建设,是厚植生态底色、助力乡村振兴、打造诗画浙江的有效手段。早在1996年,我省就在全国率先实施森林分类经营试点,将森林划分为公益林和商品林。2001年,我省全面启动公益林建设,2005年,全面实施森林生态效益补偿基金制度。经过区划界定和多次扩面,到2018年,全省省级以上公益林建设规模达到4535.68万亩,占全省国土面积的29.01%、林地面积的45.03%,累计发放补偿资金135亿元。2007年到2013年,公益林建设连续7年列入省政府十大民生实事工程,成为浙江林业建设史上规模最大、投入最多、惠农最广的生态工程和民生工程。

近年来,全省上下紧紧围绕省委、省政府“五年绿化平原水乡,十年建成森林浙江”工作部署,把建好、管好公益林作为林业工作的重中之重,初步走出了一条“绿水青山就是金山银山”的公益林建设路子。

涵养水源相当于1400多个西湖实现生态价值4600多亿元

经过15年的不懈努力,我省的公益林建设取得显著成效,发挥了巨大的生态效益、社会效益和经济效益。

生态效益极大发挥。公益林在涵养水源、保育土壤、固碳释氧、净化大气、森林防护、森林游憩、积累营养物质、生物多样性保护等方面发挥着重要的生态功能。监测结果表明,2018年,全省公益林涵养水源197.75亿吨,相当于1400多个杭州西湖的蓄水量,是全省居民年生活用水量的7倍。固持土壤10684.29万吨,固定的土壤养分相当于128万吨复合肥和1000万吨有机肥。固定二氧化碳1225.52万吨,相当于净化了420多万辆小汽车年二氧化碳排放量。释放氧气2496.67万吨,相当于全省人口一年半的需氧量。林木积累氮、磷、钾量相当于55万吨复合肥。此外,每年吸收有害气体二氧化硫474.86万吨,滞尘5507.89万吨。公益林区大气负氧离子平均浓度每立方厘米超过1200个。

根据国家林业行业标准《森林生态系统服务功能评估规范》,通过8大类100多个指标的测算,2018年,全省省级以上公益林实现生态价值4630.39亿元,平均每亩1.02万元,单位面积年产生的生态价值比15年前增加了3倍。其中涵养水源的生态价值为1635.82亿元,保育土壤158.04亿元,固碳释氧362.39亿元,积累营养物质15.79亿元,净化大气环境209.36亿元,森林防护47.70亿元,生物多样性保护803.94亿元,森林游憩1497.35亿元。

森林资源快速增长。与2004年相比,全省公益林面积净增1611.35万亩,增幅达到55.10%,构建了以钱塘江等八大水系源头及其两侧的树状分布为主体,以铁路、公路和沿海岸线等周围带状分布为骨架,以大中型水库、自然保护区、森林公园、风景名胜区等块状分布为基础的森林生态保护屏障。通过15年的建设,公益林中具有较强生态功能的阔叶林和针阔混交林面积占比提高了29.17%,郁闭度0.7以上的乔木林面积占比提高了37.37%。乔木林树种平均胸径增加2.18厘米,平均树高增加1.53米,平均每亩蓄积量提高1.93立方米,达到每亩4.65立方米。公益林建设,使浙江大地更绿了,大树更多了,生态家底更厚了。

森林景观大为改观。通过彩色森林建设、珍贵树种发展、大径材培育等多种措施,树种组成更为丰富,林分结构得到优化,森林景观大为改观。全省依托公益林建立的森林公园、风景名胜区、自然保护区等省级以上各类自然保护地近300余处,面积近2000余万亩,形成了一大批山清水秀、鸟语花香、四季有景的优美森林景观,为大花园建设和美丽经济发展创造了良好的生态环境。临安白沙村就是个很好的典型。该村曾经是靠砍树为生的“木头经济”村,不仅人穷,而且地质灾害频发。现经过十几年的公益林建设,仅国家级公益林就占林地面积的77%,依托公益林保护带来的好山、好水、好空气,大量游客慕名而来,年接待游客32万人次,年经营性收入9000余万元,完成从“卖木头”到“卖山货”再到“卖生态”的转变。像白沙村这样的典型事例在全省比比皆是。2018年,全省森林休闲养生产业产值达到2084亿元,占全省林业总产值的三分之一,已经成为我省林业第一大产业,排名全国首位。

社会效益显著增强。公益林建设在增加社会就业、提高农民收入、提升生活品质等方面发挥了积极作用。通过招聘管护人员和带动森林旅游、农家乐、林下经济等相关产业发展,增加社会就业人口31.35万,每万亩公益林平均增加就业人数69人。2018年,公益林户均增加收入1854.63元,人均497.37元,公益林重点县户均增加收入2310.92元,人均633.27元。公益林建设对森林旅游、农家乐、林下经济的贡献率分别达到71.85%、69.64%和30.88%,每万亩公益林促进相关发展企业(农户)23.48家(户)。

公益林补偿资金还充实了村集体经济。2018年就有6.77亿元直接补偿到1.66万个村集体,有力促进了农村水、电、路等公共基础设施的建设和医疗、养老等公益事业的发展。同时,通过公益林补偿收益权质押贷款,全省探索出公益林资源变资本的实现模式,有效破解了林农融资难、融资慢、融资贵等问题。目前,全省累计发放贷款超过5亿元,重点林区县已实现全覆盖。

公益林也是传承和弘扬乡愁文化、生态文化的重要载体。加强公益林建设,可以引导社会加快形成可持续的发展方式、节约资源的生产方式、健康文明的生活方式和保护生态的价值观,倡导爱绿护绿的自觉行动,形成人与自然和谐相处的良好氛围。

建立完善五大体系为公益林建设“保驾护航”

为加强公益林建设管理,我省不断加强组织、资金、法规、宣传等各方面的保障工作,重点建立完善五大体系。

一是科学区划界定,完善组织保障体系。2000年,经省政府同意,我省发布《生态公益林建设规划纲要》,次年全面启动公益林建设。在公益林布局上,本着“因害设防、生态优先”的原则,以生态重要性和生态脆弱性为主要指标,以保护大江大河、大中型水库、重要交通干线和自然保护区为核心,把水源涵养林和水土保持林作为重点,进行系统规划、合理布局、科学界定,并根据经济社会发展及重要区位改变等情况,及时开展公益林区划完善工作。管理上把公益林建设任务纳入各级政府目标责任制,形成省、市、县、乡、村分级管理、相互配合、上下联动、良性互动的推进机制。

二是建立补偿制度,完善投入保障体系。为弥补因公益林封育限制采伐给林农带来的直接经济损失,切实保障林农权益,调动各方面保护公益林的积极性,2005年,我省全面实施森林生态效益补偿制度。15年来,省政府先后10次提高补偿标准,最低补偿标准从最初的每亩8元提高到目前的每亩31元,源头县和省级以上自然保护区每亩40元,惠及林农330万户1300余万人。同时,为加强补偿资金监管,实施了公益林“阳光工程”,创建补偿资金“一卡式”发放制度,确保资金发放公开透明。

三是实行依法管理,完善法律法规体系。先后制定出台《浙江省公益林管理办法》《浙江省公益林和森林公园条例》等政府规章,出台《浙江省公益林抚育更新采伐管理办法》《浙江省国家级公益林变更调整实施细则》等规范性文件。同时,随着经济社会发展和形势变化,陆续制定完善了补偿资金、变更调整、护林员管理、质押贷款、档案管理等相关配套政策,进一步强化监管力度,提升服务基层水平。

四是严格科学管护,完善信息管理体系。为进一步提升公益林管理工作的高效、便捷与精准化水平,全省建立了地籍管理信息系统,利用现代化手段做到“人、权、地、钱”一致。同时,划分1.07万个管护责任区,建立1458支森林消防队伍,配备护林人员2.6万人、消防队员4.5万人,并依托护林员野外巡查考勤系统提高监管管护成效。建立公益林远程视频监控系统,设立监控探头2800余个,提高林业灾害防范能力。

五是强化成效宣传,完善宣传评价体系。15年来,我省充分利用广播、电视、网络等各种媒体渠道,通过丰富多彩的传播形式,上下联动、动静结合、点面结合,广泛宣传公益林建设的意义与成效,在全省上下营造了爱绿护绿的浓厚氛围。今年还组织开展了公益林建设“十件大事”“十强村集体”“十个微故事”推选和摄影比赛、作家采风、电视访谈、网络答题等大众推广活动,进一步增强了全社会对公益林建设工作的认识。

公益林建设是一项绿色公益事业,为全民共享,是普惠的生态福祉,需要所有人的关心和支持。让我们共同关心和参与到这项伟大的事业中来,不断推动生态文明和“美丽浙江”建设。

省林业局 供稿

台州黄岩区发放公益林补偿金现场。

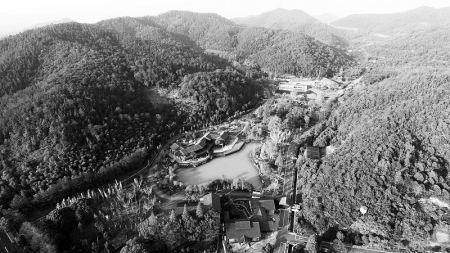

位于湖州市区南郊的梁希森林公园鸟瞰。

加强公益林建设,是厚植生态底色、助力乡村振兴、打造诗画浙江的有效手段。早在1996年,我省就在全国率先实施森林分类经营试点,将森林划分为公益林和商品林。2001年,我省全面启动公益林建设,2005年,全面实施森林生态效益补偿基金制度。经过区划界定和多次扩面,到2018年,全省省级以上公益林建设规模达到4535.68万亩,占全省国土面积的29.01%、林地面积的45.03%,累计发放补偿资金135亿元。2007年到2013年,公益林建设连续7年列入省政府十大民生实事工程,成为浙江林业建设史上规模最大、投入最多、惠农最广的生态工程和民生工程。

近年来,全省上下紧紧围绕省委、省政府“五年绿化平原水乡,十年建成森林浙江”工作部署,把建好、管好公益林作为林业工作的重中之重,初步走出了一条“绿水青山就是金山银山”的公益林建设路子。

涵养水源相当于1400多个西湖实现生态价值4600多亿元

经过15年的不懈努力,我省的公益林建设取得显著成效,发挥了巨大的生态效益、社会效益和经济效益。

生态效益极大发挥。公益林在涵养水源、保育土壤、固碳释氧、净化大气、森林防护、森林游憩、积累营养物质、生物多样性保护等方面发挥着重要的生态功能。监测结果表明,2018年,全省公益林涵养水源197.75亿吨,相当于1400多个杭州西湖的蓄水量,是全省居民年生活用水量的7倍。固持土壤10684.29万吨,固定的土壤养分相当于128万吨复合肥和1000万吨有机肥。固定二氧化碳1225.52万吨,相当于净化了420多万辆小汽车年二氧化碳排放量。释放氧气2496.67万吨,相当于全省人口一年半的需氧量。林木积累氮、磷、钾量相当于55万吨复合肥。此外,每年吸收有害气体二氧化硫474.86万吨,滞尘5507.89万吨。公益林区大气负氧离子平均浓度每立方厘米超过1200个。

根据国家林业行业标准《森林生态系统服务功能评估规范》,通过8大类100多个指标的测算,2018年,全省省级以上公益林实现生态价值4630.39亿元,平均每亩1.02万元,单位面积年产生的生态价值比15年前增加了3倍。其中涵养水源的生态价值为1635.82亿元,保育土壤158.04亿元,固碳释氧362.39亿元,积累营养物质15.79亿元,净化大气环境209.36亿元,森林防护47.70亿元,生物多样性保护803.94亿元,森林游憩1497.35亿元。

森林资源快速增长。与2004年相比,全省公益林面积净增1611.35万亩,增幅达到55.10%,构建了以钱塘江等八大水系源头及其两侧的树状分布为主体,以铁路、公路和沿海岸线等周围带状分布为骨架,以大中型水库、自然保护区、森林公园、风景名胜区等块状分布为基础的森林生态保护屏障。通过15年的建设,公益林中具有较强生态功能的阔叶林和针阔混交林面积占比提高了29.17%,郁闭度0.7以上的乔木林面积占比提高了37.37%。乔木林树种平均胸径增加2.18厘米,平均树高增加1.53米,平均每亩蓄积量提高1.93立方米,达到每亩4.65立方米。公益林建设,使浙江大地更绿了,大树更多了,生态家底更厚了。

森林景观大为改观。通过彩色森林建设、珍贵树种发展、大径材培育等多种措施,树种组成更为丰富,林分结构得到优化,森林景观大为改观。全省依托公益林建立的森林公园、风景名胜区、自然保护区等省级以上各类自然保护地近300余处,面积近2000余万亩,形成了一大批山清水秀、鸟语花香、四季有景的优美森林景观,为大花园建设和美丽经济发展创造了良好的生态环境。临安白沙村就是个很好的典型。该村曾经是靠砍树为生的“木头经济”村,不仅人穷,而且地质灾害频发。现经过十几年的公益林建设,仅国家级公益林就占林地面积的77%,依托公益林保护带来的好山、好水、好空气,大量游客慕名而来,年接待游客32万人次,年经营性收入9000余万元,完成从“卖木头”到“卖山货”再到“卖生态”的转变。像白沙村这样的典型事例在全省比比皆是。2018年,全省森林休闲养生产业产值达到2084亿元,占全省林业总产值的三分之一,已经成为我省林业第一大产业,排名全国首位。

社会效益显著增强。公益林建设在增加社会就业、提高农民收入、提升生活品质等方面发挥了积极作用。通过招聘管护人员和带动森林旅游、农家乐、林下经济等相关产业发展,增加社会就业人口31.35万,每万亩公益林平均增加就业人数69人。2018年,公益林户均增加收入1854.63元,人均497.37元,公益林重点县户均增加收入2310.92元,人均633.27元。公益林建设对森林旅游、农家乐、林下经济的贡献率分别达到71.85%、69.64%和30.88%,每万亩公益林促进相关发展企业(农户)23.48家(户)。

公益林补偿资金还充实了村集体经济。2018年就有6.77亿元直接补偿到1.66万个村集体,有力促进了农村水、电、路等公共基础设施的建设和医疗、养老等公益事业的发展。同时,通过公益林补偿收益权质押贷款,全省探索出公益林资源变资本的实现模式,有效破解了林农融资难、融资慢、融资贵等问题。目前,全省累计发放贷款超过5亿元,重点林区县已实现全覆盖。

公益林也是传承和弘扬乡愁文化、生态文化的重要载体。加强公益林建设,可以引导社会加快形成可持续的发展方式、节约资源的生产方式、健康文明的生活方式和保护生态的价值观,倡导爱绿护绿的自觉行动,形成人与自然和谐相处的良好氛围。

建立完善五大体系为公益林建设“保驾护航”

为加强公益林建设管理,我省不断加强组织、资金、法规、宣传等各方面的保障工作,重点建立完善五大体系。

一是科学区划界定,完善组织保障体系。2000年,经省政府同意,我省发布《生态公益林建设规划纲要》,次年全面启动公益林建设。在公益林布局上,本着“因害设防、生态优先”的原则,以生态重要性和生态脆弱性为主要指标,以保护大江大河、大中型水库、重要交通干线和自然保护区为核心,把水源涵养林和水土保持林作为重点,进行系统规划、合理布局、科学界定,并根据经济社会发展及重要区位改变等情况,及时开展公益林区划完善工作。管理上把公益林建设任务纳入各级政府目标责任制,形成省、市、县、乡、村分级管理、相互配合、上下联动、良性互动的推进机制。

二是建立补偿制度,完善投入保障体系。为弥补因公益林封育限制采伐给林农带来的直接经济损失,切实保障林农权益,调动各方面保护公益林的积极性,2005年,我省全面实施森林生态效益补偿制度。15年来,省政府先后10次提高补偿标准,最低补偿标准从最初的每亩8元提高到目前的每亩31元,源头县和省级以上自然保护区每亩40元,惠及林农330万户1300余万人。同时,为加强补偿资金监管,实施了公益林“阳光工程”,创建补偿资金“一卡式”发放制度,确保资金发放公开透明。

三是实行依法管理,完善法律法规体系。先后制定出台《浙江省公益林管理办法》《浙江省公益林和森林公园条例》等政府规章,出台《浙江省公益林抚育更新采伐管理办法》《浙江省国家级公益林变更调整实施细则》等规范性文件。同时,随着经济社会发展和形势变化,陆续制定完善了补偿资金、变更调整、护林员管理、质押贷款、档案管理等相关配套政策,进一步强化监管力度,提升服务基层水平。

四是严格科学管护,完善信息管理体系。为进一步提升公益林管理工作的高效、便捷与精准化水平,全省建立了地籍管理信息系统,利用现代化手段做到“人、权、地、钱”一致。同时,划分1.07万个管护责任区,建立1458支森林消防队伍,配备护林人员2.6万人、消防队员4.5万人,并依托护林员野外巡查考勤系统提高监管管护成效。建立公益林远程视频监控系统,设立监控探头2800余个,提高林业灾害防范能力。

五是强化成效宣传,完善宣传评价体系。15年来,我省充分利用广播、电视、网络等各种媒体渠道,通过丰富多彩的传播形式,上下联动、动静结合、点面结合,广泛宣传公益林建设的意义与成效,在全省上下营造了爱绿护绿的浓厚氛围。今年还组织开展了公益林建设“十件大事”“十强村集体”“十个微故事”推选和摄影比赛、作家采风、电视访谈、网络答题等大众推广活动,进一步增强了全社会对公益林建设工作的认识。

公益林建设是一项绿色公益事业,为全民共享,是普惠的生态福祉,需要所有人的关心和支持。让我们共同关心和参与到这项伟大的事业中来,不断推动生态文明和“美丽浙江”建设。

省林业局 供稿

台州黄岩区发放公益林补偿金现场。

位于湖州市区南郊的梁希森林公园鸟瞰。