施用化肥将有最高限量

我省率先探索化肥施用定额制

□本报记者 葛勇进

今后,我省农民种粮油、蔬菜、茶叶、水果等作物,亩均最高投入多少化肥,都将有具体的参考指标。近日,省农业农村厅、财政厅共同发布了《关于试行农业投入化肥定额制的意见》(下称意见)。根据意见,我省将在全国率先探索化肥定额施用,全面推进化肥减量增效,促进农业高水平绿色发展,为全国化肥减量增效工作提供“浙江方案”。

实施化肥定额制,是指通过制定主要作物化肥投入最高限量标准,综合采取免费测土、科学配方、合理替代、精准施肥等措施,以达到减少农田化肥投入、保障耕地综合产能、优化生态环境质量的目标。根据意见,2022年我省全面建立主要作物化肥投入定额制度,化肥、氮肥用量比2018年下降5%,促进农业绿色发展。

作为农业绿色发展的重要内容之一,近年来,我省化肥减量增效行动持续推进,全省化肥施用总量、单位种植面积化肥施用量连续6年实现负增长。根据计划,今年,我省将加快农业绿色发展先行县创建,全年建成先行县15个,加快淳安等26个县(市、区)农业绿色发展,并制定农业绿色发展评价指标体系。

虽然我省实施化肥减量增效行动已取得明显成效,但对照我省经济作物面积大、复种指数高、高产作物品种多的种植结构,对标发达国家施肥水平,对表国家对农业绿色发展先行区的考核要求,化肥减量仍有下降空间。

根据意见,我省将通过优化浙江省农资监管与信息化平台,整合农业主体信息,鼓励推行以“刷卡”“扫码”等方式购买化肥,支持农资经营店配备身份识别、销售POS终端,探索建立自助购肥、立等可取等方式。

在技术层面,我省将深入开展规模生产主体免费测土配方服务,完善智慧施肥服务模式,推广机械深施、种肥同播、侧深施肥、水肥一体等高效施肥技术,逐步淘汰浅施、撒施、表施等落后施肥技术;研究制定主要作物化肥投入定额施用技术指南,创新化肥定额施用的技术模式和长效机制;采取推广有机肥、秸秆还田、种植绿肥、增施新型肥料、创新农作制度等措施,加大有机养分替代化肥的力度,实现化肥减量。

延伸阅读

化肥投入定额制目标分几步实现

根据刚出台的《关于试行农业投入化肥定额制的意见》,按照“先易后难、疏堵结合、试点先行、多措并举、稳步推进”的原则,加大耕地培肥、免费测土、精准施肥的力度,推广替代化肥的肥料品种和高效施肥技术,研究制定全省主要作物化肥投入的定额标准,探索建立化肥定额施用的体制机制,确保商品有机肥、配方肥和有机无机复混肥年施用量分别保持100万吨、30万吨和10万吨以上,水肥一体化技术每年实施面积超过50万亩,专业化施肥达到40%,做到“两不下降两负增长”,即耕地地力不下降、作物产量不下降,年化肥施用总量负增长,氮肥施用量持续负增长。

主要分三步走:

第一步,开展试点。2019年在农业绿色发展先行示范项目县率先试点,选择主导产业(农业园区、乡镇)开展试点,稳步推进,鼓励其他县(市、区)自行开展试点。

第二步,全力推进。2020年,在全省范围内整县制推进化肥定额制实施。

第三步,全面建立。2022年全省全面建立主要作物化肥投入的定额制度,化肥、氮肥用量比2018年下降5%。

如何实施化肥投入定额制管理

制定标准,实现限量施用。根据近年来测土配方施肥成果,综合耕地地力、作物需肥规律、目标产量、种植效益等多重因素,遵循粮油作物“减氮、控磷、稳钾”,经济作物“减氮、减磷、控钾”总体施肥要求,建立全省主要作物化肥投入的定额制度。各地围绕耕地地力、作物生产等实际情况,研究出台当地的化肥投入定额标准,原则上不高于省里制定的化肥定额标准(高产攻关除外)。

建立平台,实现定额管理。优化浙江省农资监管与信息化平台,整合主体姓名、电话及化肥购买等信息。鼓励推行“刷卡”或“扫码”等方式购买化肥,通过信息系统自动分析主体相关信息。支持农资经营店配备身份识别、销售POS终端,探索建立自助购肥、立等可取等购肥新体验。自有购销系统的县(市、区)要与省平台对接,确保台账记录实时上传。

建立档案,实现追溯管理。依托各类行业协会,推动规模主体签订化肥定额施用承诺书,建立肥料施用档案,纳入农产品质量安全信用管理,实现可追溯。支持合作社、肥料生产经营企业等开展专业化施肥服务,建立代施代管机制,实现小农户与规模主体化肥定额施用的有机衔接。县级农业农村部门负责建立主体数据库和资金补贴档案,核实主体姓名、主体类型、种植作物及规模等信息。

养分替代,实现化肥减量。从养分替代的角度出发,采取推广有机肥、秸秆还田、种植绿肥、增施新型肥料、创新农作制度等措施,加大有机养分替代化肥的力度,实现化肥减量。在经济作物上,优先推广有机肥(生物有机肥)、有机无机复混肥、水溶肥等。在粮油作物上,优先推广配方肥、有机无机复混肥、缓(控)释肥等新型肥料。大力推广菜-稻轮作、果(茶)-绿肥、稻-鱼(虾、鳖)等种养模式,统筹农田土壤周年养分管理,实现大幅度减少化肥使用量目标。

技术推广,实现化肥减量。从肥效提升的角度出发,通过施肥技术和模式推广,提高肥料利用率,实现化肥减量。深入开展规模生产主体免费测土配方服务,按照“精准测土、科学配方、减量施肥”的要求,建立“一户一业一方”施肥模式,建立全省规模主体智慧施肥APP管理,实现精准施肥。推广机械深施、种肥同播、侧深施肥、水肥一体等高效施肥技术,逐步淘汰浅施、撒施、表施等落后施肥技术。研究制定主要作物化肥投入定额施用技术指南,创新化肥定额施用的技术模式和长效机制。 陆若辉

视点

滥用化肥之痛

化肥作为重要的农业生产资料,在给农作物带来丰产的同时,也给农业生态环境带来一些负面影响。化肥过量施用是土壤退化的一个重要因素之一,长期过量使用化肥可导致土壤板结、加剧土壤酸化、盐碱化,致使肥料利用率极低,且易造成水体污染,作物长势差,品质下降,效益低下等连锁反应。

我国化肥的利用率不高,当季氮肥利用率仅为35%,而温室大棚内更低,只有10%。据联合国粮食及农业组织的资料显示,1980年至2002年中国的化肥用量增长了61%,而粮食产量只增加了31%。肥料利用率偏低一直是我国农业施肥中存在的问题。研究发现,我国农田磷肥的利用率仅为10%-25%左右。

中国科学院土壤研究所院士朱兆良分析指出,我国化肥用量是40年前的55倍。粗略估计,每生产4.5公斤粮食就需要消耗0.5公斤化肥。如果每个人粮食定量按照每月15公斤计算,那么每个人每年为此要消耗化肥20公斤。

长期滥用化肥对土壤的损害日益显现。首先,加速土壤酸化。一方面与氮肥在土壤中的硝化作用产生硝酸盐的过程有关。首先是铵转变成亚硝酸盐,然后亚硝酸盐再转变成硝酸盐,形成H+离子,导致土壤酸化。另一方面,一些生理酸性肥料如磷酸钙、硫酸铵、氯化铵,在植物吸收肥料中的养分离子后,土壤中H+离子增多,许多耕地土壤的酸化与生理性肥料长期施用有关。同时,长期施用KCl,因作物选择吸收所造成的生理酸性的影响,能使缓冲性小的中性土壤逐渐变酸。

其次,长期滥用化肥导致土壤养分失调。从土壤养分平衡和持续利用等方面着眼,可以清楚地看到化肥的高浓度化既带来了经济效益的提高又带来了新的问题,即大量高浓度肥料的使用,增加了作物产量,同时也加大了土壤中微量元素的耗竭。

此外,滥用化肥还破坏了土壤结构。长期大量地使用氮肥特别是大量施用铵肥,铵离子进入土壤后在其硝化作用的过程中释放出氢离子,使土壤逐渐酸化。铵离子能够置换出土壤胶体微粒上起联结作用的钙离子,造成土壤颗粒分散,从而破坏了土壤团粒结构,致使土壤严重板结,最终丧失了农业耕种价值。

长期滥用化肥导致的问题已摆在人们面前:农民感受颇深的“化肥用量增加而农作物产量不增加”,甚至出现“化肥用得越多,产量越低”,“瓜不甜、菜不香、果无味”、品质恶化、效益低下等现象时有发生。因此,杜绝滥用化肥、解决土壤退化问题已势在必行。 葛勇进磐安一农资经营店在醒目位置张贴着“购买农资请出示身份证”的温馨提示语。 陆若辉 摄

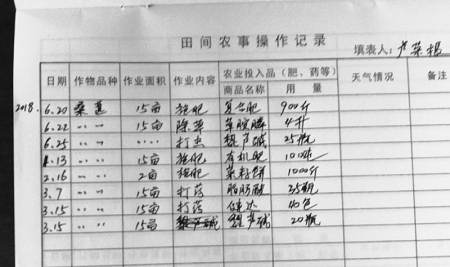

磐安农民田间施用化肥等农资已实行定额。

今后,我省农民种粮油、蔬菜、茶叶、水果等作物,亩均最高投入多少化肥,都将有具体的参考指标。近日,省农业农村厅、财政厅共同发布了《关于试行农业投入化肥定额制的意见》(下称意见)。根据意见,我省将在全国率先探索化肥定额施用,全面推进化肥减量增效,促进农业高水平绿色发展,为全国化肥减量增效工作提供“浙江方案”。

实施化肥定额制,是指通过制定主要作物化肥投入最高限量标准,综合采取免费测土、科学配方、合理替代、精准施肥等措施,以达到减少农田化肥投入、保障耕地综合产能、优化生态环境质量的目标。根据意见,2022年我省全面建立主要作物化肥投入定额制度,化肥、氮肥用量比2018年下降5%,促进农业绿色发展。

作为农业绿色发展的重要内容之一,近年来,我省化肥减量增效行动持续推进,全省化肥施用总量、单位种植面积化肥施用量连续6年实现负增长。根据计划,今年,我省将加快农业绿色发展先行县创建,全年建成先行县15个,加快淳安等26个县(市、区)农业绿色发展,并制定农业绿色发展评价指标体系。

虽然我省实施化肥减量增效行动已取得明显成效,但对照我省经济作物面积大、复种指数高、高产作物品种多的种植结构,对标发达国家施肥水平,对表国家对农业绿色发展先行区的考核要求,化肥减量仍有下降空间。

根据意见,我省将通过优化浙江省农资监管与信息化平台,整合农业主体信息,鼓励推行以“刷卡”“扫码”等方式购买化肥,支持农资经营店配备身份识别、销售POS终端,探索建立自助购肥、立等可取等方式。

在技术层面,我省将深入开展规模生产主体免费测土配方服务,完善智慧施肥服务模式,推广机械深施、种肥同播、侧深施肥、水肥一体等高效施肥技术,逐步淘汰浅施、撒施、表施等落后施肥技术;研究制定主要作物化肥投入定额施用技术指南,创新化肥定额施用的技术模式和长效机制;采取推广有机肥、秸秆还田、种植绿肥、增施新型肥料、创新农作制度等措施,加大有机养分替代化肥的力度,实现化肥减量。

延伸阅读

化肥投入定额制目标分几步实现

根据刚出台的《关于试行农业投入化肥定额制的意见》,按照“先易后难、疏堵结合、试点先行、多措并举、稳步推进”的原则,加大耕地培肥、免费测土、精准施肥的力度,推广替代化肥的肥料品种和高效施肥技术,研究制定全省主要作物化肥投入的定额标准,探索建立化肥定额施用的体制机制,确保商品有机肥、配方肥和有机无机复混肥年施用量分别保持100万吨、30万吨和10万吨以上,水肥一体化技术每年实施面积超过50万亩,专业化施肥达到40%,做到“两不下降两负增长”,即耕地地力不下降、作物产量不下降,年化肥施用总量负增长,氮肥施用量持续负增长。

主要分三步走:

第一步,开展试点。2019年在农业绿色发展先行示范项目县率先试点,选择主导产业(农业园区、乡镇)开展试点,稳步推进,鼓励其他县(市、区)自行开展试点。

第二步,全力推进。2020年,在全省范围内整县制推进化肥定额制实施。

第三步,全面建立。2022年全省全面建立主要作物化肥投入的定额制度,化肥、氮肥用量比2018年下降5%。

如何实施化肥投入定额制管理

制定标准,实现限量施用。根据近年来测土配方施肥成果,综合耕地地力、作物需肥规律、目标产量、种植效益等多重因素,遵循粮油作物“减氮、控磷、稳钾”,经济作物“减氮、减磷、控钾”总体施肥要求,建立全省主要作物化肥投入的定额制度。各地围绕耕地地力、作物生产等实际情况,研究出台当地的化肥投入定额标准,原则上不高于省里制定的化肥定额标准(高产攻关除外)。

建立平台,实现定额管理。优化浙江省农资监管与信息化平台,整合主体姓名、电话及化肥购买等信息。鼓励推行“刷卡”或“扫码”等方式购买化肥,通过信息系统自动分析主体相关信息。支持农资经营店配备身份识别、销售POS终端,探索建立自助购肥、立等可取等购肥新体验。自有购销系统的县(市、区)要与省平台对接,确保台账记录实时上传。

建立档案,实现追溯管理。依托各类行业协会,推动规模主体签订化肥定额施用承诺书,建立肥料施用档案,纳入农产品质量安全信用管理,实现可追溯。支持合作社、肥料生产经营企业等开展专业化施肥服务,建立代施代管机制,实现小农户与规模主体化肥定额施用的有机衔接。县级农业农村部门负责建立主体数据库和资金补贴档案,核实主体姓名、主体类型、种植作物及规模等信息。

养分替代,实现化肥减量。从养分替代的角度出发,采取推广有机肥、秸秆还田、种植绿肥、增施新型肥料、创新农作制度等措施,加大有机养分替代化肥的力度,实现化肥减量。在经济作物上,优先推广有机肥(生物有机肥)、有机无机复混肥、水溶肥等。在粮油作物上,优先推广配方肥、有机无机复混肥、缓(控)释肥等新型肥料。大力推广菜-稻轮作、果(茶)-绿肥、稻-鱼(虾、鳖)等种养模式,统筹农田土壤周年养分管理,实现大幅度减少化肥使用量目标。

技术推广,实现化肥减量。从肥效提升的角度出发,通过施肥技术和模式推广,提高肥料利用率,实现化肥减量。深入开展规模生产主体免费测土配方服务,按照“精准测土、科学配方、减量施肥”的要求,建立“一户一业一方”施肥模式,建立全省规模主体智慧施肥APP管理,实现精准施肥。推广机械深施、种肥同播、侧深施肥、水肥一体等高效施肥技术,逐步淘汰浅施、撒施、表施等落后施肥技术。研究制定主要作物化肥投入定额施用技术指南,创新化肥定额施用的技术模式和长效机制。 陆若辉

视点

滥用化肥之痛

化肥作为重要的农业生产资料,在给农作物带来丰产的同时,也给农业生态环境带来一些负面影响。化肥过量施用是土壤退化的一个重要因素之一,长期过量使用化肥可导致土壤板结、加剧土壤酸化、盐碱化,致使肥料利用率极低,且易造成水体污染,作物长势差,品质下降,效益低下等连锁反应。

我国化肥的利用率不高,当季氮肥利用率仅为35%,而温室大棚内更低,只有10%。据联合国粮食及农业组织的资料显示,1980年至2002年中国的化肥用量增长了61%,而粮食产量只增加了31%。肥料利用率偏低一直是我国农业施肥中存在的问题。研究发现,我国农田磷肥的利用率仅为10%-25%左右。

中国科学院土壤研究所院士朱兆良分析指出,我国化肥用量是40年前的55倍。粗略估计,每生产4.5公斤粮食就需要消耗0.5公斤化肥。如果每个人粮食定量按照每月15公斤计算,那么每个人每年为此要消耗化肥20公斤。

长期滥用化肥对土壤的损害日益显现。首先,加速土壤酸化。一方面与氮肥在土壤中的硝化作用产生硝酸盐的过程有关。首先是铵转变成亚硝酸盐,然后亚硝酸盐再转变成硝酸盐,形成H+离子,导致土壤酸化。另一方面,一些生理酸性肥料如磷酸钙、硫酸铵、氯化铵,在植物吸收肥料中的养分离子后,土壤中H+离子增多,许多耕地土壤的酸化与生理性肥料长期施用有关。同时,长期施用KCl,因作物选择吸收所造成的生理酸性的影响,能使缓冲性小的中性土壤逐渐变酸。

其次,长期滥用化肥导致土壤养分失调。从土壤养分平衡和持续利用等方面着眼,可以清楚地看到化肥的高浓度化既带来了经济效益的提高又带来了新的问题,即大量高浓度肥料的使用,增加了作物产量,同时也加大了土壤中微量元素的耗竭。

此外,滥用化肥还破坏了土壤结构。长期大量地使用氮肥特别是大量施用铵肥,铵离子进入土壤后在其硝化作用的过程中释放出氢离子,使土壤逐渐酸化。铵离子能够置换出土壤胶体微粒上起联结作用的钙离子,造成土壤颗粒分散,从而破坏了土壤团粒结构,致使土壤严重板结,最终丧失了农业耕种价值。

长期滥用化肥导致的问题已摆在人们面前:农民感受颇深的“化肥用量增加而农作物产量不增加”,甚至出现“化肥用得越多,产量越低”,“瓜不甜、菜不香、果无味”、品质恶化、效益低下等现象时有发生。因此,杜绝滥用化肥、解决土壤退化问题已势在必行。 葛勇进磐安一农资经营店在醒目位置张贴着“购买农资请出示身份证”的温馨提示语。 陆若辉 摄

磐安农民田间施用化肥等农资已实行定额。