安吉

传承红色基因践行绿色发展

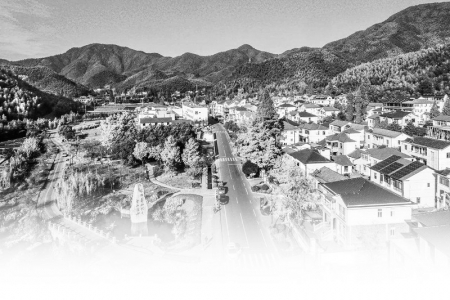

安吉地处浙皖边界,为苏浙皖交通要道,境内崇山峻岭,地势险要,为军事要地。明清之际,农民多次起义,反对封建王朝,30年代起,中国共产党领导的人民军队在此创建人民革命根据地,转战多年,成为革命老区。

新中国成立后,特别是改革开放以后,安吉经济社会发生了翻天覆地的变化。

1984年起,安吉县乡镇企业异军突起,1988年拥有乡镇村办工业企业900余家,产值2.4亿元,占全部工业总产值的46%以上。通过扩大工商企业的经营自主权,建立多种形式的经济责任制,发展多种经济成分,至1988年工农业总产值达6.83亿元,比1976年增长3.12倍。

经过30余年发展,椅、竹已成为安吉的两大主导产业。

一把椅子 倚靠世界脊梁

2016年,举世瞩目的G20杭州峰会召开,在西湖边的那片大竹海,安吉也收获了满满的喜悦:一大批“安吉制造”借力峰会登上世界大舞台,一大波“安吉元素”闪耀会场秀出国际范儿。安吉县抢抓住了这场重大主场外交的机遇开展产业对接,以椅竹为代表的绿色家居、代表东方文化的竹工艺品在峰会主要场所全覆盖。

以大康、永艺、永裕、恒林、博泰为代表的安吉椅业靠上了世界的脊梁。G20杭州峰会,成为安吉椅业史上的“高亮时刻”。自G20杭州峰会以后,厦门金砖五国会议、青岛“上合”会议、奥运会、世界杯,安吉椅业在世界各大舞台上频频大放异彩。安吉座椅能登上重大主场外交场合,国际重要体育赛事,这是口碑的延续,更是国际市场对安吉椅业的认可。而这个年轻的产业从无到有,从野蛮生长到到如今拥有三家上市企业,年产值亿元以上企业49家,销售收入达335亿元,自营出口152.3亿元,出口国家(地区)达190多个,这个过程只用了30余个年头。

从内销走向外销,成为全球椅业的制造基地,“超亚”功不可没。从“三潭”1991年出口的第一款9501型产品开始,到“超亚”1999年与世界五百强企业ST合作,是“超亚”带领着安吉企业摆脱内销的“三角债”转向金融信誉度高的国际贸易。

就像经历了春秋战国时期的“合纵连横”,几经裂变和整合,安吉椅业又重现勃勃生机。2003年8月25日,安吉被授予“中国椅业之乡”称号。

一组数据可以看出安吉椅业的成功涅槃。从“民友”“三潭”“丰陵”破产前1亿元的产值,到2004年,安吉椅业销售收入达到30.5亿元,自营出口9495万美元,拥有33家自营出口企业,销售超亿元企业4家。

一支翠竹吃干榨尽

“安吉由‘竹’出名,做好‘竹’文章,进一步发展特色产业,前景广阔,大有可为。”2003年4月9日,时任浙江省委书记的习近平同志在安吉调研时这样说。

从几家台资企业起步的安吉竹材加工业,发展至今已变成了一个企业数量多达1300余家、总产值200亿元的产业集群,形成竹质结构材、竹装饰材料、竹日用品等8大系列共3000多个品种的产品体系,走在了在全国乃至全世界前列。

把一支翠竹吃干榨尽,安吉真正做到了。竹鞭、笋壳可化身根雕工艺品,废角料变废为宝成为木塑地板,竹叶中提取的竹叶黄酮开发出竹饮品,深加工以后变成竹纤维……在安吉县经信委党委副书记、副主任王凌峰看来,从单纯利用“竹竿”到100%全竹利用,安吉始终不断挖掘竹材价值,并通过园区建设、政策引导,实现了竹产业的品牌化、集聚化发展。

早在2005年4月,位于孝丰镇的安吉竹产业科技创业中心建成。在这片占地3.55平方公里的土地上,可一窥该县竹产业整治提升和转型升级的成果。包括永裕竹业、华夏竹木、翔竹纤维板材在内,这里集聚了264家企业,竹材从原竹处理到加工再到竹废料利用形成循环。

2017年,定位集约高效、绿色生态的竹产业科技创业园二期启动规划,占地面积4平方公里,规划产值上百亿元。在这里,安吉将以强化园区建设为抓手,实施竹产业的标准化生产、规模化经营、智能化管理,将竹材应用到更多绿色家居、大健康产业中,擘画竹产业发展的新蓝图。

不仅如此,安吉竹产业更是聚焦行业未来,无论是竹材应用还是向更广阔的领域拓展,安吉竹产业的探索之路从未停步。

2017年12月举办的首届国际“竹产业·竹建筑·竹文化”绿色发展高峰论坛为绿色发展的先行者和实践者搭建一个交流先进理念、碰撞前沿思想、激发创作灵感的平台,引领全球竹产业发展,全力助推绿色中国发展,并为“一带一路”发展贡献力量。

“两山”理论指引绿色发展

2005年,时任浙江省委书记习近平在余村调研时首次提出了“绿水青山就是金山银山”的理念,并谆谆告诫:“你们今后要真正扎扎实实走一条‘生态立县’的道路。既然要‘生态立县’,总是有所为、有所不为……”

在“两山”理念指引下,安吉的生态经济之路越走越宽,逐步关停矿石开采,并对矿山进行复垦复绿。位于余村的矿山过去主要供应村里3个石灰窑烧石灰使用,当地结合天荒坪镇美丽乡村建设,对矿山遗址进行改造提升,打造成为一个矿山公园。

三面环山,一条小溪从村中央穿过。在安吉,靠山吃山的余村,凭借自然资源,先后开起矿山、水泥厂,上世纪90年代村集体经济收入每年达300多万元,居全县之首。全村280户村民,一半以上家庭有人在矿区务工。矿山成了全村人的“命根子”。

因为开矿,余村常年烟尘漫天,牺牲绿水青山换取金山银山的结果是:全村生态系统被严重破坏。

2003年,安吉县提出创建全国首个生态县的目标。从这一年开始,余村用3年时间,相继关停矿山、水泥厂,村集体经济年收入从300多万元直降到20多万元。这种“断崖式”下降,让当时的村两委成员们感到有些不舍。

“绿水青山就是金山银山”的理论,一下拨开了大家心头的迷雾,发展思路一下子打开了。

曾在矿山开拖拉机的潘春林,创业就始于2005年。举债几十万元,潘春林成为余村最早开农家乐的农民之一。“当时村里人都说我疯了,卖风景真的比卖石头赚钱?”而今,潘春林不仅发展了日接待游客最多达百名、年经营额达100多万元的春林山庄,还带动村里几户人家一起发展农家乐……

农村发展的强烈愿望,如星星之火,瞬间燎原。仅仅4年时间,到2012年底,首轮美丽乡村建设完成,179个村开展创建,占全县行政村总数的95.7%以上,提前实现十年建设目标。

美丽乡村的魅力,在于各具神韵、内外兼修。“美景深溪”“石岭人家”“农耕西亩”“湿地剑山”“高家天堂”“横溪清波”……这些听起来就让人神往的村庄,先策划、后规划、再建设,宜工则工、宜农则农、宜游则游,留下乡愁记忆,牵引资本下乡,推动产业兴旺,实现村强民富景美人和。

安吉县革命老区开发建设促进会供稿

新中国成立后,特别是改革开放以后,安吉经济社会发生了翻天覆地的变化。

1984年起,安吉县乡镇企业异军突起,1988年拥有乡镇村办工业企业900余家,产值2.4亿元,占全部工业总产值的46%以上。通过扩大工商企业的经营自主权,建立多种形式的经济责任制,发展多种经济成分,至1988年工农业总产值达6.83亿元,比1976年增长3.12倍。

经过30余年发展,椅、竹已成为安吉的两大主导产业。

一把椅子 倚靠世界脊梁

2016年,举世瞩目的G20杭州峰会召开,在西湖边的那片大竹海,安吉也收获了满满的喜悦:一大批“安吉制造”借力峰会登上世界大舞台,一大波“安吉元素”闪耀会场秀出国际范儿。安吉县抢抓住了这场重大主场外交的机遇开展产业对接,以椅竹为代表的绿色家居、代表东方文化的竹工艺品在峰会主要场所全覆盖。

以大康、永艺、永裕、恒林、博泰为代表的安吉椅业靠上了世界的脊梁。G20杭州峰会,成为安吉椅业史上的“高亮时刻”。自G20杭州峰会以后,厦门金砖五国会议、青岛“上合”会议、奥运会、世界杯,安吉椅业在世界各大舞台上频频大放异彩。安吉座椅能登上重大主场外交场合,国际重要体育赛事,这是口碑的延续,更是国际市场对安吉椅业的认可。而这个年轻的产业从无到有,从野蛮生长到到如今拥有三家上市企业,年产值亿元以上企业49家,销售收入达335亿元,自营出口152.3亿元,出口国家(地区)达190多个,这个过程只用了30余个年头。

从内销走向外销,成为全球椅业的制造基地,“超亚”功不可没。从“三潭”1991年出口的第一款9501型产品开始,到“超亚”1999年与世界五百强企业ST合作,是“超亚”带领着安吉企业摆脱内销的“三角债”转向金融信誉度高的国际贸易。

就像经历了春秋战国时期的“合纵连横”,几经裂变和整合,安吉椅业又重现勃勃生机。2003年8月25日,安吉被授予“中国椅业之乡”称号。

一组数据可以看出安吉椅业的成功涅槃。从“民友”“三潭”“丰陵”破产前1亿元的产值,到2004年,安吉椅业销售收入达到30.5亿元,自营出口9495万美元,拥有33家自营出口企业,销售超亿元企业4家。

一支翠竹吃干榨尽

“安吉由‘竹’出名,做好‘竹’文章,进一步发展特色产业,前景广阔,大有可为。”2003年4月9日,时任浙江省委书记的习近平同志在安吉调研时这样说。

从几家台资企业起步的安吉竹材加工业,发展至今已变成了一个企业数量多达1300余家、总产值200亿元的产业集群,形成竹质结构材、竹装饰材料、竹日用品等8大系列共3000多个品种的产品体系,走在了在全国乃至全世界前列。

把一支翠竹吃干榨尽,安吉真正做到了。竹鞭、笋壳可化身根雕工艺品,废角料变废为宝成为木塑地板,竹叶中提取的竹叶黄酮开发出竹饮品,深加工以后变成竹纤维……在安吉县经信委党委副书记、副主任王凌峰看来,从单纯利用“竹竿”到100%全竹利用,安吉始终不断挖掘竹材价值,并通过园区建设、政策引导,实现了竹产业的品牌化、集聚化发展。

早在2005年4月,位于孝丰镇的安吉竹产业科技创业中心建成。在这片占地3.55平方公里的土地上,可一窥该县竹产业整治提升和转型升级的成果。包括永裕竹业、华夏竹木、翔竹纤维板材在内,这里集聚了264家企业,竹材从原竹处理到加工再到竹废料利用形成循环。

2017年,定位集约高效、绿色生态的竹产业科技创业园二期启动规划,占地面积4平方公里,规划产值上百亿元。在这里,安吉将以强化园区建设为抓手,实施竹产业的标准化生产、规模化经营、智能化管理,将竹材应用到更多绿色家居、大健康产业中,擘画竹产业发展的新蓝图。

不仅如此,安吉竹产业更是聚焦行业未来,无论是竹材应用还是向更广阔的领域拓展,安吉竹产业的探索之路从未停步。

2017年12月举办的首届国际“竹产业·竹建筑·竹文化”绿色发展高峰论坛为绿色发展的先行者和实践者搭建一个交流先进理念、碰撞前沿思想、激发创作灵感的平台,引领全球竹产业发展,全力助推绿色中国发展,并为“一带一路”发展贡献力量。

“两山”理论指引绿色发展

2005年,时任浙江省委书记习近平在余村调研时首次提出了“绿水青山就是金山银山”的理念,并谆谆告诫:“你们今后要真正扎扎实实走一条‘生态立县’的道路。既然要‘生态立县’,总是有所为、有所不为……”

在“两山”理念指引下,安吉的生态经济之路越走越宽,逐步关停矿石开采,并对矿山进行复垦复绿。位于余村的矿山过去主要供应村里3个石灰窑烧石灰使用,当地结合天荒坪镇美丽乡村建设,对矿山遗址进行改造提升,打造成为一个矿山公园。

三面环山,一条小溪从村中央穿过。在安吉,靠山吃山的余村,凭借自然资源,先后开起矿山、水泥厂,上世纪90年代村集体经济收入每年达300多万元,居全县之首。全村280户村民,一半以上家庭有人在矿区务工。矿山成了全村人的“命根子”。

因为开矿,余村常年烟尘漫天,牺牲绿水青山换取金山银山的结果是:全村生态系统被严重破坏。

2003年,安吉县提出创建全国首个生态县的目标。从这一年开始,余村用3年时间,相继关停矿山、水泥厂,村集体经济年收入从300多万元直降到20多万元。这种“断崖式”下降,让当时的村两委成员们感到有些不舍。

“绿水青山就是金山银山”的理论,一下拨开了大家心头的迷雾,发展思路一下子打开了。

曾在矿山开拖拉机的潘春林,创业就始于2005年。举债几十万元,潘春林成为余村最早开农家乐的农民之一。“当时村里人都说我疯了,卖风景真的比卖石头赚钱?”而今,潘春林不仅发展了日接待游客最多达百名、年经营额达100多万元的春林山庄,还带动村里几户人家一起发展农家乐……

农村发展的强烈愿望,如星星之火,瞬间燎原。仅仅4年时间,到2012年底,首轮美丽乡村建设完成,179个村开展创建,占全县行政村总数的95.7%以上,提前实现十年建设目标。

美丽乡村的魅力,在于各具神韵、内外兼修。“美景深溪”“石岭人家”“农耕西亩”“湿地剑山”“高家天堂”“横溪清波”……这些听起来就让人神往的村庄,先策划、后规划、再建设,宜工则工、宜农则农、宜游则游,留下乡愁记忆,牵引资本下乡,推动产业兴旺,实现村强民富景美人和。

安吉县革命老区开发建设促进会供稿