浙江省畜禽粪污减量化无害化和资源化利用技术导则

前言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》《浙江省畜禽养殖污染防治办法》,规范畜禽粪污减量化和资源化利用,促进农牧结合,控制环境风险,改善环境质量,推进浙江省畜牧业绿色发展,制定本导则。

本导则规定了畜禽粪污减量化无害化和资源化利用中的有关技术和管理要求。

本导则为指导性文件。

本导则由浙江省农业厅、浙江省环保厅组织制订。

本导则主要起草单位:浙江省畜牧兽医局、浙江大学

本导则浙江省农业厅、浙江省环保厅2017年9月4日批准,并于批准之日起实施。

本导则由浙江省农业厅、浙江省环保厅解释。

1适用范围

本导则规定了畜禽粪污减量化无害化和资源化利用中的有关技术和管理要求。

本导则适用于规模畜禽养殖场、养殖小区和第三方处理机构的畜禽粪污减量化和资源化利用工程。

本导则可作为畜禽粪污减量化无害化和资源化利用工程环境影响评价、设计、施工、验收及运行维护中技术依据。

2引用规范

下列标准和文件对本导则的应用是必不可少的,当下列标准和文件被修订时,应使用其最新版本。

GB5084 《农田灌溉水质标准》

GB8979 《污水综合排放标准》

GB15618 《土壤环境质量标准》

GB18596 《畜禽养殖业污染物排放标准》

GB/T25246 《畜禽粪便还田技术标准》

GB50015 《建筑给排水设计规范》

GB50069 《给水排水工程构筑物设计规范》

NY525 《有机肥料》

NY/T1168 《畜禽粪便无害化处理技术规范》

NY/T122 《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》

NY/T2065 《沼渣、沼液施用技术规范》

NY/T2374 《沼气工程沼液沼渣后处理技术规范》

HJ497 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》

DB33/T891 《污泥土地利用技术规范》

DB33/593 《畜禽养殖业污染物排放标准》

《畜禽规模养殖污染防治条例》(国务院令第643号)

《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》(国办发〔2017〕48号)

《畜禽粪污资源化利用行动方案(2017-2020)》(农牧发〔2017〕11号)

《畜禽养殖业污染防治技术政策》(环发〔2010〕151号)

《第一次全国污染源普查-畜禽养殖业源产排污系数手册》(国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室,2009.2)

《浙江省畜禽养殖污染防治办法》(省政府令第336号)

《浙江省土壤污染防治工作方案》(浙政发〔2016〕47号)

《浙江省畜禽养殖污染防治规划(2016-2020年)》(浙环发〔2017〕19号)

1适用范围3术语和定义

下列术语和定义适用于本导则。

3.1 畜禽粪污

指畜禽养殖场产生的废水和粪便(渣)的总称。

3.2 畜禽养殖场(养殖小区)规模

指存栏生猪200头以上,肉鸡10000只以上,蛋鸡2000只以上,鸭6000只以上,鹅3000只以上,兔6000只以上,羊600只以上,奶牛20头以上,或肉牛40头以上。

3.3 全自动干湿分离式清粪

指畜禽排放的粪便通过清粪机械自动收集,尿液则自行流入清粪坑道中间的集尿管后进入污水收集管网,在粪污清理过程中实现固液分离的一种全自动机械干清粪方式。

3.4 畜禽清洁精细饲养

指运用现代信息技术和装备,实时监控畜禽舍环境质量,根据畜禽需要供饲供水,保障动物健康,进而从源头减少抗生素微量元素等的投入,节约饲料和水,实现畜禽清洁精细饲养。

3.5 农田载畜量

指单位农田种植面积周年内所能消纳的畜禽排泄量所对应的通常营养水平和饲养条件下畜禽最大饲养量(猪场核计25kg以上的猪饲养量)。

4基本原基本原则

4.1 源头减量

通过选择优良品种、优化饲料配方、提高饲养技术、强化精细化管理水平等措施提高饲料利用率和养殖水平,降低单位畜禽粪污产生量,实现从源头减少畜禽粪污排放。

4.2 过程控制

通过严格执行雨污分流、改进清粪工艺和饮水技术等措施实现畜禽养殖粪污的过程控制。规模畜禽养殖场应逐步实行全自动干湿分离式清粪代替水泡粪和水冲粪的清粪方式。

4.3 末端处理利用

畜禽粪污无害化处理后,应以生态消纳为主,工业化处理后纳管、达标排放或回用为辅。坚持农牧结合、种养平衡,保证畜禽粪污最大限度地循环利用。对没有足够土地消纳污水或受异地利用运输成本等限制较大的畜禽养殖场,应对养殖过程产生的废水采取有效处理,达到纳管标准或排放要求,且满足当地环保部门总量控制指标要求。

5总体要总体要求

5.1 畜禽养殖场应根据本场区土地(包括与其他法人签约承诺消纳本场区产生粪便污水的土地)对畜禽废弃物的消纳能力,确定畜禽养殖规模。全粪污消纳的,每亩园地、旱地或水田,农田载畜量为存栏生猪1-3头;粪便异地利用的,农田载畜量为存栏生猪5-10头。60只肉鸡、30只蛋鸡、30只鸭、15只鹅、30只兔、3只羊折算成1头猪,1头奶牛折算成10头猪,1头肉牛折算成5头猪。具体消纳配置参数,县级农业行政主管部门可按照当地耕(林)地消纳能力和区域环境容量科学确定。

5.2 畜禽粪污减量化无害化和资源化利用应遵守国家、地方现行的有关法律、法规和标准的规定,依据当地总体规划、水环境规划、水资源综合利用规划、土地利用总体规划等,做到规划先行,合理确定粪污资源化利用设施的布局和规模,安排粪污收集系统的建设。

5.3 畜禽粪污减量化、无害化和资源化利用所采用的技术应成熟可靠,可根据粪污量和质、周边配套消纳地等具体情况,科学合理、慎重地选用行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备。在畜禽粪污减量化和资源化利用工程建设、运行过程中产生的污染物,治理与排放应执行国家环境保护法规和标准的有关规定,防止二次污染。

5.4 农业部门要根据本导则做好畜禽粪污减量化、无害化和生态消纳区内资源化利用的技术指导服务工作;环保部门要根据本导则做好养殖废水排放口、检查井或生态消纳区外的环境监测保护工作。

6方案制定

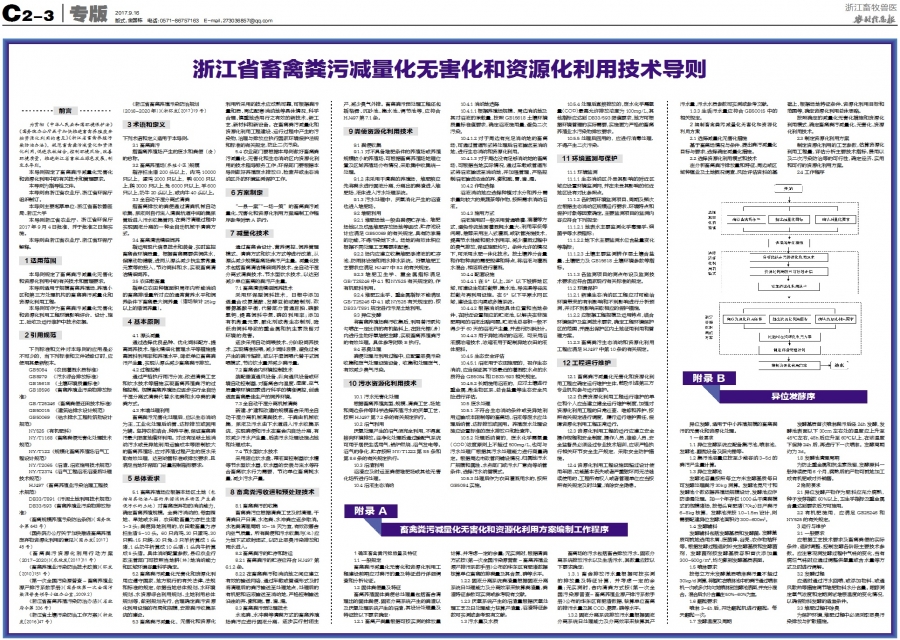

“一县一案”“一场一策”的畜禽粪污减量化、无害化和资源化利用方案编制工作程序参考附录A执行。

7减量化技术

通过畜禽舍设计、营养调控、饲养管理模式、清粪方式和饮水方式等进行改革,从源头减少规模畜禽场粪污产生量。减量化技术包括畜禽清洁精细饲养技术、全自动干湿分离式清粪技术、节水型饮水技术,以达到减少单位畜禽的粪污产生量。

7.1 畜禽清洁精细饲养技术

采用环保型饲料技术,日粮中添加适量合成氨基酸、发酵豆粕或酶制剂,改善氨基酸平衡,代替部分普通豆粕、磷酸氢钙,提高饲料中氮、磷的利用率;添加有机微量元素、酸化剂或微生态制剂,降低由饲料导致的重金属和抗生素残留对环境的危害。

逐步采用自动饲喂技术、分阶段饲养技术,实现精准投喂,减少饲料浪费,避免过食产生的粪污超排,或以干湿饲喂代替干式饲喂模式,节约饮水量并减少粪污量。

7.2 畜禽舍内环境控制技术

装配垂直通风设备、纵向通风设备或环境自动控制器,对畜禽舍内温度、湿度、空气质量等环境因素进行科学的精准调控,创造适宜畜禽最佳生产的饲养环境。

7.3 全自动干湿分离机械清粪

新建、扩建和改建的规模畜舍采用全自动干湿分离机械清粪技术,干粪由机械收集,尿液及污水由下水道进入污水收集系统,实现粪便和污水在畜舍内自动分离,有效减少污水产生量、后续污水处理设施占地和处理成本。

7.4 节水型饮水技术

采用限位饮水盘、带液面控制器饮水槽等节水型饮水器,饮水器的安装与流水等符合畜禽饮水行为需要,节约单位畜禽耗水量,减少污水产量。

8畜禽粪污收运和预处理技术

8.1 畜禽粪污的收集

畜禽粪污应根据清粪工艺及时清理,干清粪日产日清,水泡粪、水冲粪应逐步取消。水泡粪清理周期10-15天为宜,有效改善舍内空气质量。所有粪便和污水收集沟(池)应为地下式或封闭式,以防止恶臭污染排放和雨水进入。

8.2 畜禽粪污的贮存和转运

8.2.1 畜禽粪污的贮存应符合HJ497第6.1.2条。

8.2.2 在畜禽粪污和消纳地之间应建立有效的输送网络,通过车载或管道形式及时将清理后的粪污输送至处理地点,处理后的有机肥和沼液输送至消纳地,严格控制输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏。

8.3 畜禽粪污预处理技术

水泡粪、水冲粪等清粪方式的畜禽养殖场粪污应进行固液分离,逐步实行封闭生产,减少臭气外排。畜禽粪污预处理工程还包括格栅、沉砂池、集水池、调节池等,应符合HJ497第7.1条。

9粪便资源化利用技术

9.1 粪便收集

9.1.1 对不具备堆肥条件的养殖场或养殖规模较小的养殖场,可根据畜禽养殖场地理位置及区域养殖场分布情况,采取集中收集统一处理。

9.1.2 未采用干清粪的养殖场,堆肥前应先将粪水进行固液分离,分离出的粪渣进入堆肥场,液体进入污水处理系统。

9.1.3 污水处理中,厌氧消化产生的沼渣也进入堆肥场。

9.2 堆肥利用

9.2.1 堆肥场地一般由粪便贮存池、堆肥场地以及成品堆肥存放场地等组成,贮存池设计应满足GB50069 的有关规定,具有防渗漏的功能,不得污染地下水。场地的有效体积应根据不同处理工艺需要来配套。

9.2.2 场内应建立收集堆肥渗滤液的贮存池、防雨淋设施和雨水排水系统。好氧堆肥工艺要求应满足HJ497中8.2的有关规定。

9.2.3 堆肥卫生学、重金属指标满足GB/T25246中4.1和NY525有关规定的,作有机肥料利用。

9.2.4 堆肥卫生学、重金属指标不能满足GB/T25246中4.1或NY525有关规定的,按DB33/T891规定进行污泥土地利用。

9.3 异位发酵

将畜禽养殖场粪污收集后,利用潜污泵均匀喷在一定比例的有机垫料上,在阳光棚(房)内进行生物好氧堆肥发酵,实现畜禽养殖粪污的有效处理。具体参考附录B执行。

9.4 恶臭处理

粪便处理与利用过程中,应配置恶臭污染收集和废气处理设施设备,收集和处理废气,有效减少臭气污染。

10污水资源化利用技术

10.1 污水无害化处理

根据畜禽养殖类型、规模、清粪工艺、场地和周边条件等科学选择养殖污水的厌氧工艺,按照HJ497第7.2条的有关规定执行。

10.2 沼气利用

厌氧处理产生的沼气须完全利用,不得直接向环境排放。经净化处理后通过输配气系统可用于居民生活用气、锅炉燃烧、沼气发电等。沼气的净化、贮存按照NY/T1222第8.5条和第8.6条的有关规定执行。

10.3 沼渣利用

沼渣应及时运至粪便堆肥场或其他无害化场所进行处理。

10.4 沼液生态消纳

10.4.1 消纳地选择

10.4.1.1根据养殖场规模、周边消纳地及其对沼液的承载量,按照GB15618土壤环境质量标准值要求,确定沼液施用量,避免二次污染。

10.4.1.2 对于周边有充足消纳地的畜禽场,可通过管道形式将处理后沼液输送至消纳地,进行生态消纳和资源化利用。

10.4.1.3 对于周边没有足够消纳地的畜禽场,可根据当地实际情况,通过车载或管道形式将沼液输送至消纳地,并加强管理,严格控制沼液输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏。

10.4.2 作物选择

沼液消纳地应选择种植对水分和养分需求量均较大的果蔬茶等作物,按照需求消纳沼液。

10.4.3 施用方式

沼液施用时一般采用普通喷灌、滴灌等方式,避免传统地面灌溉耗水量大、利用率低等问题。推荐采用注入式灌溉,或软管浇施技术,提高节水性能和肥水利用率,减少灌溉过程中的臭气排放,保证施肥均匀。条件允许的情况下,可采用水肥一体化技术。按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点,将沼液与灌溉水混合,相溶后进行灌溉。

10.4.4 配套设施

10.4.4.1 在5°以上、25°以下坡耕地区域,可建设生物拦截带、集水池、导流渠等径流拦截与再利用设施。在5°以下平原水网区域,建设生态沟渠或多塘系统。

10.4.4.2 根据消纳地具体位置和当地条件,在附近设置相应的贮液池,以解决在非施肥期间的沼液出路问题。贮液池总容积一般不得少于60天的沼液产生量,并进行防渗设计。

10.4.4.3 用于异地消纳的沼液,可采用沼液膜浓缩技术,浓缩液用于配制异地农田的液体肥料。

10.4.5 生态安全评估

10.4.5.1 沼液用于农田施肥的,视作生态消纳,应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合GB5084和DB33/593相关规定。

10.4.5.2 长期施用沼液的,应对土壤进行重金属、微生物区系、总含盐量等生态安全风险进行评估。

10.5废水处理

10.5.1 不符合生态消纳条件或受异地利用运输成本限制等的畜禽场,沼液等废水应处理后纳管、达标排放或回用。养殖废水处理设施应设置标准的废水排放口和检查井。

10.5.2 处理后纳管的,废水化学需氧量(COD)浓度原则上不超过500mg/L,也可与污水处理厂根据其污水处理能力进行商量确定。根据周边市政管网铺设情况、归属地污水厂规模和属性、水务部门或污水厂意向等纳管条件,选择污水纳管模式。

10.5.3处理后作为农田灌溉用水的,按照GB5084实施。

10.5.4 处理后直接排放的,废水化学需氧量(COD)最高允许排放浓度为100mg/L,其他指标应达到DB33/593限值要求,地方可根据环境管理的实际需要,实施更为严格的畜禽养殖业水污染物排放要求。

10.5.5 处理后回用的,应进行消毒处理,不得产生二次污染。

11 环境监测与保护

11.1 环境监测

11.1.1生态消纳区外受其影响的附近区域应设置环境监测网,并在未受其影响的邻近地区设有对比参照点。

11.1.2 各时期环境监测项目、周期及频次应根据生态消纳区规模运行要求、环境特点和保护对象等因素确定。主要监测项目的监测内容应符合下列规定:

11.1.2.1 地表水主要监测化学毒理学、细菌学等水质指标;

11.1.2.2 地下水主要监测水位含盐量变化等指标;

11.1.2.3土壤主要监测耕作层土壤含盐量、土壤肥力及GB15618土壤环境参数等指标。

11.1.3 各监测项目的测点布设及监测技术要求应符合国家现行有关标准的规定。

11.2 环境保护

11.2.1 新建生态消纳区工程应对可能给环境带来的有利影响和不利影响进行分析预测,并对不利影响采取相应的保护措施。

11.2.2 应根据工程规模及运用特点,结合环境保护及监测技术要求,确定工程环境保护区的范围,并提出保护区内土地征用利用和管理方案。

11.2.3 畜禽粪污生态消纳和资源化利用工程应满足HJ497 中第10条的有关规定。

12工程运行维护

12.1 畜禽粪污减量化无害化和资源化利用工程应确定运行维护主体,鼓励引进第三方专业机构参与运行维护。

12.2 负责资源化利用工程运行维护的单位和个人应当建立健全运行维护制度,加强对资源化利用工程的日常巡查、维修和养护,按照有关规定进行调度,履行运行维护责任,保障资源化利用工程正常运行。

12.3 资源化利用工程的运行应建立安全操作规程和安全制度,操作人员、维修人员、安全监督员必须经过专业技术培训,应该严格执行相关环节安全生产规定,采取安全防护措施。

12.4 资源化利用工程设施因超过设计使用年限、功能基本丧失或者严重毁坏而无法继续使用的,工程所有权人或者管理单位应当按照有关规定及时处置,消除安全隐患。

附录A

畜禽粪污减量化无害化和资源化利用方案编制工作程序

1确定畜禽粪污排放量及特征

1.1 一般规定

畜禽粪污减量化无害化和资源化利用工程建设前期应对粪污的量及特征进行详细调查和分析论证。

1.2 固体粪便量及特征

畜禽养殖固体粪便总处理量包括畜舍清理出的固体粪便、固液分离系统产生的粪渣以及厌氧处理系统产生的沼渣,其设计处理量及特征按以下要求确定:

1.2.1 畜禽产粪量根据可按实测的排放量计算,并考虑一定的余量;无实测时,根据清粪方式按《第一次全国污染源普查-畜禽养殖业源产排污系数手册》公布的华东区育肥猪数据核算单位畜禽的排粪量及其含氮、磷等水平。

1.2.2固液分离系统粪渣量根据固液分离系统日处理能力及分离效率来核算粪渣量,粪渣特征参数可实测或参考现有文献。

1.2.3厌氧系统产生的沼渣量根据厌氧处理工艺及日处理能力核算产渣量,沼渣特征参数可实测或参考现有文献。

1.3 污水量及水质

畜禽场的污水包括畜舍排放污水、固液分离系统排放污水以及生活污水,其数量应按以下要求确定:

1.3.1 畜舍排放污水量根据可按实测的排放量及特征计算,并考虑一定的余量;无实测时,舍内清粪方式按《第一次全国污染源普查-畜禽养殖业源产排污系数手册》公布的华东区育肥猪数据,核算单位畜禽的排污水量及其COD、氨氮、磷等水平。

1.3.2固液分离系统排放污水量根据固液分离系统日处理能力及分离效率来核算其产污水量,污水水质参数可实测或参考文献。

1.3.3 生活污水量应符合GB50015中的相关规定。

2编制畜禽粪污减量化无害化和资源化利用方案

2.1 选择减量化无害化措施

基于畜禽场情况与条件,提出粪污减量化目标与要求,选择确定减量化措施。

2.2 选择资源化利用模式和技术

在分析畜禽粪污排放量和特征、周边或区域种植业及土地概况调查、风险评估资料的基础上,根据场地特征条件、资源化利用目标和范围等,确定资源化利用总体思路。

按照确定的减量化无害化措施和资源化利用模式,确定畜禽粪污减量化、无害化、资源化利用技术。

2.3 制定资源化利用方案

制定资源化利用的工艺参数,估算资源化利用工程量,评估分析主要技术指标、费用以及二次污染防治等的可行性,确定经济、实用和可行的资源化利用方案。

2.4 工作程序

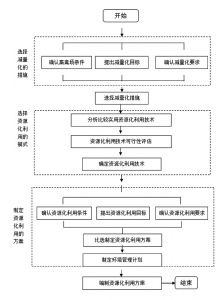

附录B

异位发酵序

异位发酵,适用于中小养殖规模的畜禽粪污的无害化和资源化处理。

1一般要求

1.1 异位发酵系统应配备集污池、喷淋池、发酵池、翻抛设备及阳光棚等。

1.2 集污池容量应按至少能容纳3-5d的粪污产生量计算。

1.3 异位发酵池

发酵池容量按照每立方米发酵基质每日可发酵处理粪污30kg测算。发酵池宽尺寸和发酵池个数依据养殖场规模设计,发酵池应作防渗漏处理。如一个年存栏1000头干清粪模式的规模猪场,按每头育肥猪(70kg)日产粪污6-8kg核算,发酵池深按1.0-1.5m设计,则需要配建异位发酵池面积约300-600m2。

1.4 发酵辅料

发酵辅料包括发酵基质和发酵菌。发酵基质可就地选用木屑、废菌棒、谷壳、农作物秸秆等。根据发酵过程适时补充发酵基质和发酵菌剂,发酵菌剂按发酵基质容积首次添加量300-500g/m3,均匀撒到发酵基质表面。

1.5 喷淋要求

按每立方米发酵基质喷淋粪污量不超过30kg/d测算,将暂贮在喷淋池中的粪污通过喷淋机一次或多次均匀地喷淋到发酵池表面,并充分混合。混合后水分含量在50%-60%为宜。

1.6 翻抛要求

喷淋3-4h后,开动翻抛机进行翻抛。每天翻抛一次。

1.7 发酵温度及周期

发酵基质首次喷淋粪污后经24h发酵,发酵池表面以下30cm左右处的温度应上升至45℃左右,48h后应升至60℃以上,在该温度下保持24h后,再进行下一次喷淋。发酵周期约为3d。

1.8 发酵池清理周期

为防止重金属和抗生素残留,发酵原料一般持续使用6个月,腐熟后的产物可就地加工成有机肥或对外销售。

2施肥要求

2.1 异位发酵产物作为肥料应充分腐熟,种子发芽指数60%以上,卫生学指标及重金属含量达到要求后方可施用。

2.2 有机肥施用,应满足GB25246和NY525的有关规定。

3运行与维护

3.1 一般要求

应根据工艺技术要求及畜禽粪便的实际条件,适时调整、控制发酵各阶段主要技术参数。应注意观测发酵过程中气味的变化,当有腐烂气味时应通过调整供氧量或含水量等方式及时进行调解。

3.2 发酵过程

应适时通过污水回喷、或添加物料、或通风散热等措施调节堆肥物料水分含量。跟踪测定氧气浓度和定期测试堆层温度的变化情况,以确保物料发酵的适宜条件。

3.3 堆肥过程中除臭

为保护环境,堆肥过程中必须采取恶臭污染排放与扩散措施。

本导则规定了畜禽粪污减量化无害化和资源化利用中的有关技术和管理要求。

本导则为指导性文件。

本导则由浙江省农业厅、浙江省环保厅组织制订。

本导则主要起草单位:浙江省畜牧兽医局、浙江大学

本导则浙江省农业厅、浙江省环保厅2017年9月4日批准,并于批准之日起实施。

本导则由浙江省农业厅、浙江省环保厅解释。

1适用范围

本导则规定了畜禽粪污减量化无害化和资源化利用中的有关技术和管理要求。

本导则适用于规模畜禽养殖场、养殖小区和第三方处理机构的畜禽粪污减量化和资源化利用工程。

本导则可作为畜禽粪污减量化无害化和资源化利用工程环境影响评价、设计、施工、验收及运行维护中技术依据。

2引用规范

下列标准和文件对本导则的应用是必不可少的,当下列标准和文件被修订时,应使用其最新版本。

GB5084 《农田灌溉水质标准》

GB8979 《污水综合排放标准》

GB15618 《土壤环境质量标准》

GB18596 《畜禽养殖业污染物排放标准》

GB/T25246 《畜禽粪便还田技术标准》

GB50015 《建筑给排水设计规范》

GB50069 《给水排水工程构筑物设计规范》

NY525 《有机肥料》

NY/T1168 《畜禽粪便无害化处理技术规范》

NY/T122 《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》

NY/T2065 《沼渣、沼液施用技术规范》

NY/T2374 《沼气工程沼液沼渣后处理技术规范》

HJ497 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》

DB33/T891 《污泥土地利用技术规范》

DB33/593 《畜禽养殖业污染物排放标准》

《畜禽规模养殖污染防治条例》(国务院令第643号)

《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》(国办发〔2017〕48号)

《畜禽粪污资源化利用行动方案(2017-2020)》(农牧发〔2017〕11号)

《畜禽养殖业污染防治技术政策》(环发〔2010〕151号)

《第一次全国污染源普查-畜禽养殖业源产排污系数手册》(国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室,2009.2)

《浙江省畜禽养殖污染防治办法》(省政府令第336号)

《浙江省土壤污染防治工作方案》(浙政发〔2016〕47号)

《浙江省畜禽养殖污染防治规划(2016-2020年)》(浙环发〔2017〕19号)

1适用范围3术语和定义

下列术语和定义适用于本导则。

3.1 畜禽粪污

指畜禽养殖场产生的废水和粪便(渣)的总称。

3.2 畜禽养殖场(养殖小区)规模

指存栏生猪200头以上,肉鸡10000只以上,蛋鸡2000只以上,鸭6000只以上,鹅3000只以上,兔6000只以上,羊600只以上,奶牛20头以上,或肉牛40头以上。

3.3 全自动干湿分离式清粪

指畜禽排放的粪便通过清粪机械自动收集,尿液则自行流入清粪坑道中间的集尿管后进入污水收集管网,在粪污清理过程中实现固液分离的一种全自动机械干清粪方式。

3.4 畜禽清洁精细饲养

指运用现代信息技术和装备,实时监控畜禽舍环境质量,根据畜禽需要供饲供水,保障动物健康,进而从源头减少抗生素微量元素等的投入,节约饲料和水,实现畜禽清洁精细饲养。

3.5 农田载畜量

指单位农田种植面积周年内所能消纳的畜禽排泄量所对应的通常营养水平和饲养条件下畜禽最大饲养量(猪场核计25kg以上的猪饲养量)。

4基本原基本原则

4.1 源头减量

通过选择优良品种、优化饲料配方、提高饲养技术、强化精细化管理水平等措施提高饲料利用率和养殖水平,降低单位畜禽粪污产生量,实现从源头减少畜禽粪污排放。

4.2 过程控制

通过严格执行雨污分流、改进清粪工艺和饮水技术等措施实现畜禽养殖粪污的过程控制。规模畜禽养殖场应逐步实行全自动干湿分离式清粪代替水泡粪和水冲粪的清粪方式。

4.3 末端处理利用

畜禽粪污无害化处理后,应以生态消纳为主,工业化处理后纳管、达标排放或回用为辅。坚持农牧结合、种养平衡,保证畜禽粪污最大限度地循环利用。对没有足够土地消纳污水或受异地利用运输成本等限制较大的畜禽养殖场,应对养殖过程产生的废水采取有效处理,达到纳管标准或排放要求,且满足当地环保部门总量控制指标要求。

5总体要总体要求

5.1 畜禽养殖场应根据本场区土地(包括与其他法人签约承诺消纳本场区产生粪便污水的土地)对畜禽废弃物的消纳能力,确定畜禽养殖规模。全粪污消纳的,每亩园地、旱地或水田,农田载畜量为存栏生猪1-3头;粪便异地利用的,农田载畜量为存栏生猪5-10头。60只肉鸡、30只蛋鸡、30只鸭、15只鹅、30只兔、3只羊折算成1头猪,1头奶牛折算成10头猪,1头肉牛折算成5头猪。具体消纳配置参数,县级农业行政主管部门可按照当地耕(林)地消纳能力和区域环境容量科学确定。

5.2 畜禽粪污减量化无害化和资源化利用应遵守国家、地方现行的有关法律、法规和标准的规定,依据当地总体规划、水环境规划、水资源综合利用规划、土地利用总体规划等,做到规划先行,合理确定粪污资源化利用设施的布局和规模,安排粪污收集系统的建设。

5.3 畜禽粪污减量化、无害化和资源化利用所采用的技术应成熟可靠,可根据粪污量和质、周边配套消纳地等具体情况,科学合理、慎重地选用行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备。在畜禽粪污减量化和资源化利用工程建设、运行过程中产生的污染物,治理与排放应执行国家环境保护法规和标准的有关规定,防止二次污染。

5.4 农业部门要根据本导则做好畜禽粪污减量化、无害化和生态消纳区内资源化利用的技术指导服务工作;环保部门要根据本导则做好养殖废水排放口、检查井或生态消纳区外的环境监测保护工作。

6方案制定

“一县一案”“一场一策”的畜禽粪污减量化、无害化和资源化利用方案编制工作程序参考附录A执行。

7减量化技术

通过畜禽舍设计、营养调控、饲养管理模式、清粪方式和饮水方式等进行改革,从源头减少规模畜禽场粪污产生量。减量化技术包括畜禽清洁精细饲养技术、全自动干湿分离式清粪技术、节水型饮水技术,以达到减少单位畜禽的粪污产生量。

7.1 畜禽清洁精细饲养技术

采用环保型饲料技术,日粮中添加适量合成氨基酸、发酵豆粕或酶制剂,改善氨基酸平衡,代替部分普通豆粕、磷酸氢钙,提高饲料中氮、磷的利用率;添加有机微量元素、酸化剂或微生态制剂,降低由饲料导致的重金属和抗生素残留对环境的危害。

逐步采用自动饲喂技术、分阶段饲养技术,实现精准投喂,减少饲料浪费,避免过食产生的粪污超排,或以干湿饲喂代替干式饲喂模式,节约饮水量并减少粪污量。

7.2 畜禽舍内环境控制技术

装配垂直通风设备、纵向通风设备或环境自动控制器,对畜禽舍内温度、湿度、空气质量等环境因素进行科学的精准调控,创造适宜畜禽最佳生产的饲养环境。

7.3 全自动干湿分离机械清粪

新建、扩建和改建的规模畜舍采用全自动干湿分离机械清粪技术,干粪由机械收集,尿液及污水由下水道进入污水收集系统,实现粪便和污水在畜舍内自动分离,有效减少污水产生量、后续污水处理设施占地和处理成本。

7.4 节水型饮水技术

采用限位饮水盘、带液面控制器饮水槽等节水型饮水器,饮水器的安装与流水等符合畜禽饮水行为需要,节约单位畜禽耗水量,减少污水产量。

8畜禽粪污收运和预处理技术

8.1 畜禽粪污的收集

畜禽粪污应根据清粪工艺及时清理,干清粪日产日清,水泡粪、水冲粪应逐步取消。水泡粪清理周期10-15天为宜,有效改善舍内空气质量。所有粪便和污水收集沟(池)应为地下式或封闭式,以防止恶臭污染排放和雨水进入。

8.2 畜禽粪污的贮存和转运

8.2.1 畜禽粪污的贮存应符合HJ497第6.1.2条。

8.2.2 在畜禽粪污和消纳地之间应建立有效的输送网络,通过车载或管道形式及时将清理后的粪污输送至处理地点,处理后的有机肥和沼液输送至消纳地,严格控制输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏。

8.3 畜禽粪污预处理技术

水泡粪、水冲粪等清粪方式的畜禽养殖场粪污应进行固液分离,逐步实行封闭生产,减少臭气外排。畜禽粪污预处理工程还包括格栅、沉砂池、集水池、调节池等,应符合HJ497第7.1条。

9粪便资源化利用技术

9.1 粪便收集

9.1.1 对不具备堆肥条件的养殖场或养殖规模较小的养殖场,可根据畜禽养殖场地理位置及区域养殖场分布情况,采取集中收集统一处理。

9.1.2 未采用干清粪的养殖场,堆肥前应先将粪水进行固液分离,分离出的粪渣进入堆肥场,液体进入污水处理系统。

9.1.3 污水处理中,厌氧消化产生的沼渣也进入堆肥场。

9.2 堆肥利用

9.2.1 堆肥场地一般由粪便贮存池、堆肥场地以及成品堆肥存放场地等组成,贮存池设计应满足GB50069 的有关规定,具有防渗漏的功能,不得污染地下水。场地的有效体积应根据不同处理工艺需要来配套。

9.2.2 场内应建立收集堆肥渗滤液的贮存池、防雨淋设施和雨水排水系统。好氧堆肥工艺要求应满足HJ497中8.2的有关规定。

9.2.3 堆肥卫生学、重金属指标满足GB/T25246中4.1和NY525有关规定的,作有机肥料利用。

9.2.4 堆肥卫生学、重金属指标不能满足GB/T25246中4.1或NY525有关规定的,按DB33/T891规定进行污泥土地利用。

9.3 异位发酵

将畜禽养殖场粪污收集后,利用潜污泵均匀喷在一定比例的有机垫料上,在阳光棚(房)内进行生物好氧堆肥发酵,实现畜禽养殖粪污的有效处理。具体参考附录B执行。

9.4 恶臭处理

粪便处理与利用过程中,应配置恶臭污染收集和废气处理设施设备,收集和处理废气,有效减少臭气污染。

10污水资源化利用技术

10.1 污水无害化处理

根据畜禽养殖类型、规模、清粪工艺、场地和周边条件等科学选择养殖污水的厌氧工艺,按照HJ497第7.2条的有关规定执行。

10.2 沼气利用

厌氧处理产生的沼气须完全利用,不得直接向环境排放。经净化处理后通过输配气系统可用于居民生活用气、锅炉燃烧、沼气发电等。沼气的净化、贮存按照NY/T1222第8.5条和第8.6条的有关规定执行。

10.3 沼渣利用

沼渣应及时运至粪便堆肥场或其他无害化场所进行处理。

10.4 沼液生态消纳

10.4.1 消纳地选择

10.4.1.1根据养殖场规模、周边消纳地及其对沼液的承载量,按照GB15618土壤环境质量标准值要求,确定沼液施用量,避免二次污染。

10.4.1.2 对于周边有充足消纳地的畜禽场,可通过管道形式将处理后沼液输送至消纳地,进行生态消纳和资源化利用。

10.4.1.3 对于周边没有足够消纳地的畜禽场,可根据当地实际情况,通过车载或管道形式将沼液输送至消纳地,并加强管理,严格控制沼液输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏。

10.4.2 作物选择

沼液消纳地应选择种植对水分和养分需求量均较大的果蔬茶等作物,按照需求消纳沼液。

10.4.3 施用方式

沼液施用时一般采用普通喷灌、滴灌等方式,避免传统地面灌溉耗水量大、利用率低等问题。推荐采用注入式灌溉,或软管浇施技术,提高节水性能和肥水利用率,减少灌溉过程中的臭气排放,保证施肥均匀。条件允许的情况下,可采用水肥一体化技术。按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点,将沼液与灌溉水混合,相溶后进行灌溉。

10.4.4 配套设施

10.4.4.1 在5°以上、25°以下坡耕地区域,可建设生物拦截带、集水池、导流渠等径流拦截与再利用设施。在5°以下平原水网区域,建设生态沟渠或多塘系统。

10.4.4.2 根据消纳地具体位置和当地条件,在附近设置相应的贮液池,以解决在非施肥期间的沼液出路问题。贮液池总容积一般不得少于60天的沼液产生量,并进行防渗设计。

10.4.4.3 用于异地消纳的沼液,可采用沼液膜浓缩技术,浓缩液用于配制异地农田的液体肥料。

10.4.5 生态安全评估

10.4.5.1 沼液用于农田施肥的,视作生态消纳,应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合GB5084和DB33/593相关规定。

10.4.5.2 长期施用沼液的,应对土壤进行重金属、微生物区系、总含盐量等生态安全风险进行评估。

10.5废水处理

10.5.1 不符合生态消纳条件或受异地利用运输成本限制等的畜禽场,沼液等废水应处理后纳管、达标排放或回用。养殖废水处理设施应设置标准的废水排放口和检查井。

10.5.2 处理后纳管的,废水化学需氧量(COD)浓度原则上不超过500mg/L,也可与污水处理厂根据其污水处理能力进行商量确定。根据周边市政管网铺设情况、归属地污水厂规模和属性、水务部门或污水厂意向等纳管条件,选择污水纳管模式。

10.5.3处理后作为农田灌溉用水的,按照GB5084实施。

10.5.4 处理后直接排放的,废水化学需氧量(COD)最高允许排放浓度为100mg/L,其他指标应达到DB33/593限值要求,地方可根据环境管理的实际需要,实施更为严格的畜禽养殖业水污染物排放要求。

10.5.5 处理后回用的,应进行消毒处理,不得产生二次污染。

11 环境监测与保护

11.1 环境监测

11.1.1生态消纳区外受其影响的附近区域应设置环境监测网,并在未受其影响的邻近地区设有对比参照点。

11.1.2 各时期环境监测项目、周期及频次应根据生态消纳区规模运行要求、环境特点和保护对象等因素确定。主要监测项目的监测内容应符合下列规定:

11.1.2.1 地表水主要监测化学毒理学、细菌学等水质指标;

11.1.2.2 地下水主要监测水位含盐量变化等指标;

11.1.2.3土壤主要监测耕作层土壤含盐量、土壤肥力及GB15618土壤环境参数等指标。

11.1.3 各监测项目的测点布设及监测技术要求应符合国家现行有关标准的规定。

11.2 环境保护

11.2.1 新建生态消纳区工程应对可能给环境带来的有利影响和不利影响进行分析预测,并对不利影响采取相应的保护措施。

11.2.2 应根据工程规模及运用特点,结合环境保护及监测技术要求,确定工程环境保护区的范围,并提出保护区内土地征用利用和管理方案。

11.2.3 畜禽粪污生态消纳和资源化利用工程应满足HJ497 中第10条的有关规定。

12工程运行维护

12.1 畜禽粪污减量化无害化和资源化利用工程应确定运行维护主体,鼓励引进第三方专业机构参与运行维护。

12.2 负责资源化利用工程运行维护的单位和个人应当建立健全运行维护制度,加强对资源化利用工程的日常巡查、维修和养护,按照有关规定进行调度,履行运行维护责任,保障资源化利用工程正常运行。

12.3 资源化利用工程的运行应建立安全操作规程和安全制度,操作人员、维修人员、安全监督员必须经过专业技术培训,应该严格执行相关环节安全生产规定,采取安全防护措施。

12.4 资源化利用工程设施因超过设计使用年限、功能基本丧失或者严重毁坏而无法继续使用的,工程所有权人或者管理单位应当按照有关规定及时处置,消除安全隐患。

附录A

畜禽粪污减量化无害化和资源化利用方案编制工作程序

1确定畜禽粪污排放量及特征

1.1 一般规定

畜禽粪污减量化无害化和资源化利用工程建设前期应对粪污的量及特征进行详细调查和分析论证。

1.2 固体粪便量及特征

畜禽养殖固体粪便总处理量包括畜舍清理出的固体粪便、固液分离系统产生的粪渣以及厌氧处理系统产生的沼渣,其设计处理量及特征按以下要求确定:

1.2.1 畜禽产粪量根据可按实测的排放量计算,并考虑一定的余量;无实测时,根据清粪方式按《第一次全国污染源普查-畜禽养殖业源产排污系数手册》公布的华东区育肥猪数据核算单位畜禽的排粪量及其含氮、磷等水平。

1.2.2固液分离系统粪渣量根据固液分离系统日处理能力及分离效率来核算粪渣量,粪渣特征参数可实测或参考现有文献。

1.2.3厌氧系统产生的沼渣量根据厌氧处理工艺及日处理能力核算产渣量,沼渣特征参数可实测或参考现有文献。

1.3 污水量及水质

畜禽场的污水包括畜舍排放污水、固液分离系统排放污水以及生活污水,其数量应按以下要求确定:

1.3.1 畜舍排放污水量根据可按实测的排放量及特征计算,并考虑一定的余量;无实测时,舍内清粪方式按《第一次全国污染源普查-畜禽养殖业源产排污系数手册》公布的华东区育肥猪数据,核算单位畜禽的排污水量及其COD、氨氮、磷等水平。

1.3.2固液分离系统排放污水量根据固液分离系统日处理能力及分离效率来核算其产污水量,污水水质参数可实测或参考文献。

1.3.3 生活污水量应符合GB50015中的相关规定。

2编制畜禽粪污减量化无害化和资源化利用方案

2.1 选择减量化无害化措施

基于畜禽场情况与条件,提出粪污减量化目标与要求,选择确定减量化措施。

2.2 选择资源化利用模式和技术

在分析畜禽粪污排放量和特征、周边或区域种植业及土地概况调查、风险评估资料的基础上,根据场地特征条件、资源化利用目标和范围等,确定资源化利用总体思路。

按照确定的减量化无害化措施和资源化利用模式,确定畜禽粪污减量化、无害化、资源化利用技术。

2.3 制定资源化利用方案

制定资源化利用的工艺参数,估算资源化利用工程量,评估分析主要技术指标、费用以及二次污染防治等的可行性,确定经济、实用和可行的资源化利用方案。

2.4 工作程序

附录B

异位发酵序

异位发酵,适用于中小养殖规模的畜禽粪污的无害化和资源化处理。

1一般要求

1.1 异位发酵系统应配备集污池、喷淋池、发酵池、翻抛设备及阳光棚等。

1.2 集污池容量应按至少能容纳3-5d的粪污产生量计算。

1.3 异位发酵池

发酵池容量按照每立方米发酵基质每日可发酵处理粪污30kg测算。发酵池宽尺寸和发酵池个数依据养殖场规模设计,发酵池应作防渗漏处理。如一个年存栏1000头干清粪模式的规模猪场,按每头育肥猪(70kg)日产粪污6-8kg核算,发酵池深按1.0-1.5m设计,则需要配建异位发酵池面积约300-600m2。

1.4 发酵辅料

发酵辅料包括发酵基质和发酵菌。发酵基质可就地选用木屑、废菌棒、谷壳、农作物秸秆等。根据发酵过程适时补充发酵基质和发酵菌剂,发酵菌剂按发酵基质容积首次添加量300-500g/m3,均匀撒到发酵基质表面。

1.5 喷淋要求

按每立方米发酵基质喷淋粪污量不超过30kg/d测算,将暂贮在喷淋池中的粪污通过喷淋机一次或多次均匀地喷淋到发酵池表面,并充分混合。混合后水分含量在50%-60%为宜。

1.6 翻抛要求

喷淋3-4h后,开动翻抛机进行翻抛。每天翻抛一次。

1.7 发酵温度及周期

发酵基质首次喷淋粪污后经24h发酵,发酵池表面以下30cm左右处的温度应上升至45℃左右,48h后应升至60℃以上,在该温度下保持24h后,再进行下一次喷淋。发酵周期约为3d。

1.8 发酵池清理周期

为防止重金属和抗生素残留,发酵原料一般持续使用6个月,腐熟后的产物可就地加工成有机肥或对外销售。

2施肥要求

2.1 异位发酵产物作为肥料应充分腐熟,种子发芽指数60%以上,卫生学指标及重金属含量达到要求后方可施用。

2.2 有机肥施用,应满足GB25246和NY525的有关规定。

3运行与维护

3.1 一般要求

应根据工艺技术要求及畜禽粪便的实际条件,适时调整、控制发酵各阶段主要技术参数。应注意观测发酵过程中气味的变化,当有腐烂气味时应通过调整供氧量或含水量等方式及时进行调解。

3.2 发酵过程

应适时通过污水回喷、或添加物料、或通风散热等措施调节堆肥物料水分含量。跟踪测定氧气浓度和定期测试堆层温度的变化情况,以确保物料发酵的适宜条件。

3.3 堆肥过程中除臭

为保护环境,堆肥过程中必须采取恶臭污染排放与扩散措施。