芽茶始祖 开化龙顶

“茶芽古人谓之雀舌、麦颗,言其至嫩也,今茶之美者,其质素良,而所植之土又美,则新芽一发,便长寸余,尖细如针,唯芽长为上品……”虽然现存史书上并无对明朝开化茶园的确切记载,但从故人留存下来的一些诗文中却可以一窥芽茶源起及其发展。比如,北宋三州太守开化华埠镇人江少虞在其所著在的《事实类苑》(入《四库全书》)一书中就曾借用北宋政治家、科学家沈括的《尝茶诗》来评价开化芽茶:“谁把嫩香名雀舌,定来北客未曾尝。不知灵草天然异,一夜风吹一寸长。”元代一代印学宗师开化人吾丘衍在他的《陈渭叟赠新茶》诗中以“新茶细细黄金色”的诗句,来描绘上品芽茶的色泽。又如明朝正德进士福建提刑按察副史金路村人方豪,也曾在返乡守孝期间写下《送友过茶山》《养病在茶山》和《再至茶山》三首诗,这些开化先贤对于茶的描写,无不透露出开化产茶历史之悠久,远早于《开化县志》记载的明崇祯四年。

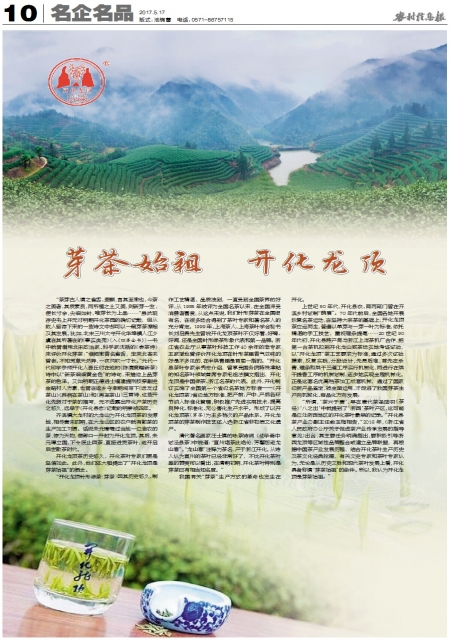

齐溪镇大龙村的大龙山为开化龙顶茶的发源地,相传唐宋时期,在大龙山区的农户就有散茶的生产加工习惯。话说朱元璋喝过当地一位老农的茶,惊为天物,便御口一开封为开化龙顶。其后,朱元璋立国,下令废止团茶,直接进贡茶叶,遂开启后世散茶时代。

开化龙顶茶历史悠久,开化茶叶专家们更是坚信如此。此外,他们还大胆提出了“开化龙顶是芽茶始祖”的概念。“开化龙顶针形绿茶(芽茶)因其历史悠久、制作工艺精湛、品质独到,一直受到全国茶界的好评,从1985年被评为全国名茶以来,在全国深受消费者喜爱,从这点来说,我们针形芽茶在全国很有名,在很多场合得到了茶叶专家和著名茶人的充分肯定。1999年,上海茶人、上海茶叶学会秘书长刘启贵先生曾说开化龙顶茶叶不仅好看、好喝、好闻,还是全国针形绿茶形象代表和第一品牌。浙江省农业厅从事茶叶科技工作40余年的老专家王家斌也曾评价开化龙顶在针形茶里香气滋味的好是不多见的,在半烘青里是首屈一指的。”开化县茶叶专家余秀宏介绍,曾享受国务院特殊津贴的知名茶叶领域首席专家毛祖法撰文指出,开化龙顶是中国绿茶、浙江名茶的代表。此外,开化制订实施了全国第一个省级名茶地方标准——《开化龙顶茶》省级地方标准,把产前、产中、产后各环节纳入标准化管理,积极推广先进实用技术,提高良种化、标准化、无公害化生产水平。形成了以开化龙顶茶(芽茶)为主多档次的产品体系。开化龙顶茶的芽茶制作技艺还入选浙江省非物质文化遗产。

清代著名画家汪士慎的咏茶诗词《幼孚斋中试泾县茶》中说道:“宣州诸茶此绝伦,芳馨那逊龙山春”。“龙山春”注释为茶名,产于浙江开化。从诗人认为宣州的茶叶已经非常好了,不比开化茶叶差的赞美可以看出,在清朝初期,开化茶叶特别是芽茶已有相当知名度。”

我国有关“芽茶”生产方式的革命也发生在开化。

上世纪50年代,开化县农、商两部门曾在齐溪乡村试制“萌眉”。70年代前后,全国各地开展恢复名茶运动,在坚持大宗茶的基础上,开化龙顶茶应运而生,普遍以单芽与一芽一叶为标准,依托精湛的手工技艺,重视理条提毫……20世纪90年代初,开化县特产局与浙江上洋茶机厂合作,把第一台茶机拉到开化龙山底茶场实地考证试验,以“开化龙顶”茶工艺要求为标准,通过多次试验摸索,反复实践,分段设计,先易后难,首先在杀青、理条和烘干三道工序实行机械化,而进行在烘干提香工序的机械试制,逐步地实现全程机械化。正是这套名优高档茶加工成套机械,通过了国家级新产品鉴定,被全面运用,才促进了我国芽茶生产向机械化、商品化方向发展。“所谓,‘茶兴于唐’,早在唐代茶圣陆羽《茶经》‘八之出’中就提到了‘浙西’茶叶产区,这可能是位处浙西地区的开化茶叶最早的记录。”开化县茶产业办副主任俞玉梅相告,“2016年,《浙江省人民政府办公厅关于促进茶产业传承发展的指导意见》出台,其主要任务明确指出,要积极引导浙西龙顶等区域性品牌整合或建立品牌联盟,再根据中国茶产业发展历程,结合开化茶叶生产历史及茶文化经典挖掘,有关文史专家和茶叶专家认为,无论是从历史文脉和现代茶叶发展上看,开化具备称谓‘芽茶始祖’的条件。所以,我认为开化龙顶是芽茶始祖。”

齐溪镇大龙村的大龙山为开化龙顶茶的发源地,相传唐宋时期,在大龙山区的农户就有散茶的生产加工习惯。话说朱元璋喝过当地一位老农的茶,惊为天物,便御口一开封为开化龙顶。其后,朱元璋立国,下令废止团茶,直接进贡茶叶,遂开启后世散茶时代。

开化龙顶茶历史悠久,开化茶叶专家们更是坚信如此。此外,他们还大胆提出了“开化龙顶是芽茶始祖”的概念。“开化龙顶针形绿茶(芽茶)因其历史悠久、制作工艺精湛、品质独到,一直受到全国茶界的好评,从1985年被评为全国名茶以来,在全国深受消费者喜爱,从这点来说,我们针形芽茶在全国很有名,在很多场合得到了茶叶专家和著名茶人的充分肯定。1999年,上海茶人、上海茶叶学会秘书长刘启贵先生曾说开化龙顶茶叶不仅好看、好喝、好闻,还是全国针形绿茶形象代表和第一品牌。浙江省农业厅从事茶叶科技工作40余年的老专家王家斌也曾评价开化龙顶在针形茶里香气滋味的好是不多见的,在半烘青里是首屈一指的。”开化县茶叶专家余秀宏介绍,曾享受国务院特殊津贴的知名茶叶领域首席专家毛祖法撰文指出,开化龙顶是中国绿茶、浙江名茶的代表。此外,开化制订实施了全国第一个省级名茶地方标准——《开化龙顶茶》省级地方标准,把产前、产中、产后各环节纳入标准化管理,积极推广先进实用技术,提高良种化、标准化、无公害化生产水平。形成了以开化龙顶茶(芽茶)为主多档次的产品体系。开化龙顶茶的芽茶制作技艺还入选浙江省非物质文化遗产。

清代著名画家汪士慎的咏茶诗词《幼孚斋中试泾县茶》中说道:“宣州诸茶此绝伦,芳馨那逊龙山春”。“龙山春”注释为茶名,产于浙江开化。从诗人认为宣州的茶叶已经非常好了,不比开化茶叶差的赞美可以看出,在清朝初期,开化茶叶特别是芽茶已有相当知名度。”

我国有关“芽茶”生产方式的革命也发生在开化。

上世纪50年代,开化县农、商两部门曾在齐溪乡村试制“萌眉”。70年代前后,全国各地开展恢复名茶运动,在坚持大宗茶的基础上,开化龙顶茶应运而生,普遍以单芽与一芽一叶为标准,依托精湛的手工技艺,重视理条提毫……20世纪90年代初,开化县特产局与浙江上洋茶机厂合作,把第一台茶机拉到开化龙山底茶场实地考证试验,以“开化龙顶”茶工艺要求为标准,通过多次试验摸索,反复实践,分段设计,先易后难,首先在杀青、理条和烘干三道工序实行机械化,而进行在烘干提香工序的机械试制,逐步地实现全程机械化。正是这套名优高档茶加工成套机械,通过了国家级新产品鉴定,被全面运用,才促进了我国芽茶生产向机械化、商品化方向发展。“所谓,‘茶兴于唐’,早在唐代茶圣陆羽《茶经》‘八之出’中就提到了‘浙西’茶叶产区,这可能是位处浙西地区的开化茶叶最早的记录。”开化县茶产业办副主任俞玉梅相告,“2016年,《浙江省人民政府办公厅关于促进茶产业传承发展的指导意见》出台,其主要任务明确指出,要积极引导浙西龙顶等区域性品牌整合或建立品牌联盟,再根据中国茶产业发展历程,结合开化茶叶生产历史及茶文化经典挖掘,有关文史专家和茶叶专家认为,无论是从历史文脉和现代茶叶发展上看,开化具备称谓‘芽茶始祖’的条件。所以,我认为开化龙顶是芽茶始祖。”