品味古村乡韵

——走进传统村落(八)

宁海西岙村

藏在深山的传说与古韵

藏在深山的西岙古称西洲,位于宁海长街镇东北6.5公里,是宁海乃至浙东最古老的村庄之一,村民以陈姓为主。村北有一座集福寺,据《陈氏宗谱》记载:“吾乡集福寺建于东晋(314年—420年)时,其始也……”可见西岙在东晋时就有人居住。

古桥、古墓、古祠、古寺、古碾、古树……漫步在西岙古村,品读的是一部厚重的历史。宋代的西岙已颇具名声,许多名人名士慕名前往定居,被誉为“盛朝浙右无双族、大宋江南第一家”。相传宋代西岙有1000多户人家,居住有“陈郑周王、蒋穆姚林、金祝阮蔡、叶程顾赖”十六大姓,村里大街和西山下仅打铜店就有36家。西岙人才辈出,历代出过进士12名。南宋绍兴年间,赵廷芬、赵廷兰、赵廷芝兄弟三人先后中进士,并有“三十六位在京官,三斗三升芝麻官”之说。西岙还是南宋右丞相叶梦鼎的出生地。

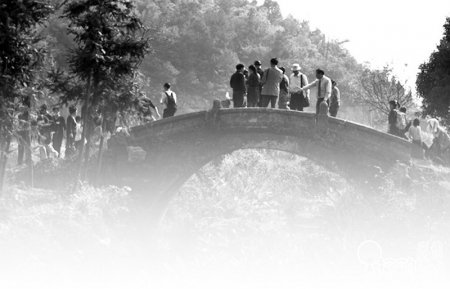

西岙的古迹甚多,有人归纳为:一座晋寺,二穴古墓,三座宋桥,四姓祠堂,五盘碾子,六大古树,七道圣旨,八处景观,九龙抢珠。古寺即建于东晋的集福寺。不远处是一座宋墓,墓铭、墓碑、墓道等均已毁损,尚存两根荷花头牌坊石柱、两尊文武翁仲、两匹石马、一头石羊。村口的惠德桥两头有4座狮头龙门石,形制别致,做工精美。浙江省文保项目中宋代古桥仅6座,西岙就占了3座。

最具特色的是村里的一座四姓合一祠堂。南宋时,度宗皇帝高度赞扬在京任职的右丞相陈吉甫、发运使郑霖、国子祭酒周成童、翰林学士王良宠。称四卿“生同乎里,仕同乎朝,文章政事历历可观,忠孝节义不愧科名”,于1267年八月十五颁下圣旨,并令这四姓子孙合用一祠,这就是西岙宗祠的祠名“四大名宗”的来历。今祠堂门口的两块云鼓宝石,是南宋时的遗物。

经过南宋末年的显赫后,西岙渐趋平淡。处于车岙港要冲当年车水马龙的西岙,早已成交通末梢,“藏”在深山,村里的经济也并不宽裕。抢救开发古村历史遗存,打造一个集原生态与独特文化气质的千年古村,成为萦绕在今天西岙人心头的一分沉甸甸的责任。“正月十八夜行大龙”是西岙沿袭700多年的古老习俗,后因南北兵乱,于1927年停舞。2004年,西岙村恢复“行大龙”的习俗,长32米、通体金黄的“西岙游龙”由30多名体魄健壮者抬着游走。如今,每到正月十八夜,宁静的古山村又成了人的海洋、灯的世界,一片喧腾。

松阳界首村

耕读文化的模范村

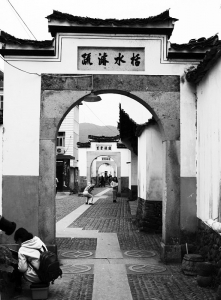

界首村位于松阳县与遂昌县交界处,为入松阳境内的头一个村,故名界首。始迁祖刘堡于明朝中叶迁居清溪即界首。高大的石拱门上楣分别横书“怀德古里”、“彭城旧家”、“松川锁钥”匾额,说明刘氏祖先的发祥地是彭城郡,即今江苏省徐州市铜山县。

界首村历史悠久,文化积淀丰厚,有商周至唐宋时期古文化遗存和古窑址多处。村里的老街、牌坊、石拱门、宗祠、大禹宫、震东学校、古民居群都较完整地保留了古村落的历史格局和传统风貌。

康乾年代,正是界首、狮子口等村经济鼎盛时期,现如今村中的街道就是当年的通京官道。

村中,至今完好地保存着一尊精美的刘邦诏公侧室陶氏的节孝牌坊。典雅的石牌坊足见古代对“百事孝为先”伦理道德的推崇。古牌坊与刘氏宗祠、禹王宫以及连续三座巍峨的古拱门,相挨相伴踞于村中心,树起了界首村古建筑独特的气派。

始建于明代的禹王宫,建筑风格独特。现存的禹王宫门厅为清代重建,禹王宫布局由南至北依次为门厅、头堂、游亭、正堂共四进,面积达1000多平方米。令人惋惜的是,除门厅外,其余三进已于1996年被一场大火焚为灰烬。门厅前廊宽敞气派,雕刻精细,台门两旁置一对石雕抱鼓石,四条檐柱石质方形。旧时界首祭禹,都在正月十二至十七日,狮舞龙腾,鼓乐齐鸣,场面十分热烈。到了正月初八,各户把灯送到禹王庙陈列。灯的名目繁多,如珠灯、龙灯、花灯、虎灯、马灯、宫灯、联匾灯等,密密麻麻,挂满宫中,流光溢彩,热闹非凡。禹王神像座前八张大方桌上,摆满供品,这些都是精工细作的民间艺术。如今,界首禹王庙会虽然不存在了,但作为一种民俗风情,民间文化现象,它仍留下了深远的历史影响。

紧挨禹王宫,还保留着“震东女子两等小学堂”旧址。清光绪三十二年(1906年),留学日本明治师范、在日本参加同盟会的界首村人刘德怀,留学返国后,宣传新文化,提倡男女平等,要求妇女放缠足,进学堂。他聘请刘德元为校长,创办震东女子两等小学堂,是当时松阳第一所收女生的小学,开创了处州兴办女子学堂之先河。此举比清政府颁布的《女子学堂章程》还早一年。民国政府为表彰办学,特赠“意存教养”匾一块,评价道:“查此堂规严肃,形式整齐,缠足者不许入学”。

界首村地杰人灵,学风浓盛,刘氏族谱可查的明清两代贡生、廪生等共82人,现代有教授、研究员、高级工程师等高级职称人员共20多人,成为松阳耕读文化的模范村。

永嘉苍坡村

楠溪江边的千年风水古村

苍坡村为李姓聚居之地,位于永嘉县楠溪江中游、岩头镇北面仙清公路西侧。

初建于五代后周显德二年(公元955年)的苍坡成于南宋,原名苍墩,因避讳宋光宗(赵墩)而改名。宋仁宗至和二年(1055年)第五世祖时,人丁兴旺,分为东宅、西宅和麻溪园三地段,各设祠堂,并在村口建李氏大宗。宋建炎二年(1128年)第七世祖李秋山迁居方巷,与弟李嘉木情深义重,故在村内东池东南角,寨墙之上建望兄亭,在方巷建送弟阁,亭阁相对,相互迎送。现存的苍坡村是南宋淳熙五年(1178年)九世祖李嵩邀请国师李时日设计的,至今已有800多年历史,虽经近千年的沧桑风雨,却旧颜未改,仍然保留有宋代建筑的寨墙、路道、住宅、亭榭、祠庙、水池以及古柏等,处处显示出浓郁的古意。

苍坡村处处是典故,处处有讲究。村口的木构村门——苍坡溪门,斗拱粗大,结构古拙,据考证是宋式建筑。溪门里正对着一座小石桥,惟状元才有资格行走,平日里百姓只能走桥边的平路。其实,最讲究的莫过于整个村庄的布局。村庄依五行风水说,在东方建双池储水,四周开渠引溪环绕以水克火。又以“文房四宝”进行布局:村子的西方有一座山,三个尖尖的山峰并肩而立,恰似笔架;寨门内的东西二池,即为砚池;而笔架山正巧倒映池中,那便是村民认为的“文笔蘸墨”了,权把笔架当作笔尖,真正的笔在西池北岸,即通向村子大门的主街,又平又直且正对笔架山,故名笔街;砚池北岸的一方空地上躺着三根数米长的石条,便是墨锭,其中一根似已研磨过,端头有一点儿斜;而笔街以北,展开村子的建筑区,几条巷子,把它划成竖格,那不正是笺纸么?这样匠心独具的布局实际上是耕读思想在山村规划建设中的充分体现。宋代的“耕读世家”经数代繁衍生息,逐渐形成庞大的宗族,成为一村一姓的宗族社会。这种宗族社会的文化仍然以儒家思想为支柱,封建伦理道德为基础,中心内容是继承祖业,光耀门楣,维持宗族的稳定和繁荣。

村中西南角有一处水景园林,为苍坡精华之所在。园林建于宋代,湖水分两大片,东池南北长147米,东西宽19米;西池东西长80米,南北宽35米。两者之间有长28米、宽16米的水面连接。在这片水面的北岸,造了李氏大宗祠、仁济庙和太阴宫。大宗祠的南侧和仁济庙的东、西、南三侧都临水,所以打破常规,建成开敞的亲水廓子,拦以空灵的美人靠,使建筑与水面相互渗透,浑然一体。东湖北端有一座书斋名水月堂,四面临水,两侧有廊,正面一带院墙花格空透,使东池北端似尽而未尽。

村宅平面呈方形,村中的路大都是用卵石铺就,古朴自然。院墙和屋墙也是用石块垒砌而成,青灰色的石墙里,探出丛丛修竹或绿树,颇有田园诗的韵味。民居则多为明清及民国时期建筑,民居平面有一字形、曲尺形、工字形、口字形等各种形式,立面有单层式、二层楼阁式等式样,主次分明,搭接自如,造型舒展。民居通常有正房三间、五间,规模大的有九间;门前一溜木柱回廊。青瓦粉墙,门楼高耸;简朴的石墙木板,竹编的窗棂,也颇具地方特色。

本版稿件由本报记者整理

藏在深山的西岙古称西洲,位于宁海长街镇东北6.5公里,是宁海乃至浙东最古老的村庄之一,村民以陈姓为主。村北有一座集福寺,据《陈氏宗谱》记载:“吾乡集福寺建于东晋(314年—420年)时,其始也……”可见西岙在东晋时就有人居住。

古桥、古墓、古祠、古寺、古碾、古树……漫步在西岙古村,品读的是一部厚重的历史。宋代的西岙已颇具名声,许多名人名士慕名前往定居,被誉为“盛朝浙右无双族、大宋江南第一家”。相传宋代西岙有1000多户人家,居住有“陈郑周王、蒋穆姚林、金祝阮蔡、叶程顾赖”十六大姓,村里大街和西山下仅打铜店就有36家。西岙人才辈出,历代出过进士12名。南宋绍兴年间,赵廷芬、赵廷兰、赵廷芝兄弟三人先后中进士,并有“三十六位在京官,三斗三升芝麻官”之说。西岙还是南宋右丞相叶梦鼎的出生地。

西岙的古迹甚多,有人归纳为:一座晋寺,二穴古墓,三座宋桥,四姓祠堂,五盘碾子,六大古树,七道圣旨,八处景观,九龙抢珠。古寺即建于东晋的集福寺。不远处是一座宋墓,墓铭、墓碑、墓道等均已毁损,尚存两根荷花头牌坊石柱、两尊文武翁仲、两匹石马、一头石羊。村口的惠德桥两头有4座狮头龙门石,形制别致,做工精美。浙江省文保项目中宋代古桥仅6座,西岙就占了3座。

最具特色的是村里的一座四姓合一祠堂。南宋时,度宗皇帝高度赞扬在京任职的右丞相陈吉甫、发运使郑霖、国子祭酒周成童、翰林学士王良宠。称四卿“生同乎里,仕同乎朝,文章政事历历可观,忠孝节义不愧科名”,于1267年八月十五颁下圣旨,并令这四姓子孙合用一祠,这就是西岙宗祠的祠名“四大名宗”的来历。今祠堂门口的两块云鼓宝石,是南宋时的遗物。

经过南宋末年的显赫后,西岙渐趋平淡。处于车岙港要冲当年车水马龙的西岙,早已成交通末梢,“藏”在深山,村里的经济也并不宽裕。抢救开发古村历史遗存,打造一个集原生态与独特文化气质的千年古村,成为萦绕在今天西岙人心头的一分沉甸甸的责任。“正月十八夜行大龙”是西岙沿袭700多年的古老习俗,后因南北兵乱,于1927年停舞。2004年,西岙村恢复“行大龙”的习俗,长32米、通体金黄的“西岙游龙”由30多名体魄健壮者抬着游走。如今,每到正月十八夜,宁静的古山村又成了人的海洋、灯的世界,一片喧腾。

松阳界首村

耕读文化的模范村

界首村位于松阳县与遂昌县交界处,为入松阳境内的头一个村,故名界首。始迁祖刘堡于明朝中叶迁居清溪即界首。高大的石拱门上楣分别横书“怀德古里”、“彭城旧家”、“松川锁钥”匾额,说明刘氏祖先的发祥地是彭城郡,即今江苏省徐州市铜山县。

界首村历史悠久,文化积淀丰厚,有商周至唐宋时期古文化遗存和古窑址多处。村里的老街、牌坊、石拱门、宗祠、大禹宫、震东学校、古民居群都较完整地保留了古村落的历史格局和传统风貌。

康乾年代,正是界首、狮子口等村经济鼎盛时期,现如今村中的街道就是当年的通京官道。

村中,至今完好地保存着一尊精美的刘邦诏公侧室陶氏的节孝牌坊。典雅的石牌坊足见古代对“百事孝为先”伦理道德的推崇。古牌坊与刘氏宗祠、禹王宫以及连续三座巍峨的古拱门,相挨相伴踞于村中心,树起了界首村古建筑独特的气派。

始建于明代的禹王宫,建筑风格独特。现存的禹王宫门厅为清代重建,禹王宫布局由南至北依次为门厅、头堂、游亭、正堂共四进,面积达1000多平方米。令人惋惜的是,除门厅外,其余三进已于1996年被一场大火焚为灰烬。门厅前廊宽敞气派,雕刻精细,台门两旁置一对石雕抱鼓石,四条檐柱石质方形。旧时界首祭禹,都在正月十二至十七日,狮舞龙腾,鼓乐齐鸣,场面十分热烈。到了正月初八,各户把灯送到禹王庙陈列。灯的名目繁多,如珠灯、龙灯、花灯、虎灯、马灯、宫灯、联匾灯等,密密麻麻,挂满宫中,流光溢彩,热闹非凡。禹王神像座前八张大方桌上,摆满供品,这些都是精工细作的民间艺术。如今,界首禹王庙会虽然不存在了,但作为一种民俗风情,民间文化现象,它仍留下了深远的历史影响。

紧挨禹王宫,还保留着“震东女子两等小学堂”旧址。清光绪三十二年(1906年),留学日本明治师范、在日本参加同盟会的界首村人刘德怀,留学返国后,宣传新文化,提倡男女平等,要求妇女放缠足,进学堂。他聘请刘德元为校长,创办震东女子两等小学堂,是当时松阳第一所收女生的小学,开创了处州兴办女子学堂之先河。此举比清政府颁布的《女子学堂章程》还早一年。民国政府为表彰办学,特赠“意存教养”匾一块,评价道:“查此堂规严肃,形式整齐,缠足者不许入学”。

界首村地杰人灵,学风浓盛,刘氏族谱可查的明清两代贡生、廪生等共82人,现代有教授、研究员、高级工程师等高级职称人员共20多人,成为松阳耕读文化的模范村。

永嘉苍坡村

楠溪江边的千年风水古村

苍坡村为李姓聚居之地,位于永嘉县楠溪江中游、岩头镇北面仙清公路西侧。

初建于五代后周显德二年(公元955年)的苍坡成于南宋,原名苍墩,因避讳宋光宗(赵墩)而改名。宋仁宗至和二年(1055年)第五世祖时,人丁兴旺,分为东宅、西宅和麻溪园三地段,各设祠堂,并在村口建李氏大宗。宋建炎二年(1128年)第七世祖李秋山迁居方巷,与弟李嘉木情深义重,故在村内东池东南角,寨墙之上建望兄亭,在方巷建送弟阁,亭阁相对,相互迎送。现存的苍坡村是南宋淳熙五年(1178年)九世祖李嵩邀请国师李时日设计的,至今已有800多年历史,虽经近千年的沧桑风雨,却旧颜未改,仍然保留有宋代建筑的寨墙、路道、住宅、亭榭、祠庙、水池以及古柏等,处处显示出浓郁的古意。

苍坡村处处是典故,处处有讲究。村口的木构村门——苍坡溪门,斗拱粗大,结构古拙,据考证是宋式建筑。溪门里正对着一座小石桥,惟状元才有资格行走,平日里百姓只能走桥边的平路。其实,最讲究的莫过于整个村庄的布局。村庄依五行风水说,在东方建双池储水,四周开渠引溪环绕以水克火。又以“文房四宝”进行布局:村子的西方有一座山,三个尖尖的山峰并肩而立,恰似笔架;寨门内的东西二池,即为砚池;而笔架山正巧倒映池中,那便是村民认为的“文笔蘸墨”了,权把笔架当作笔尖,真正的笔在西池北岸,即通向村子大门的主街,又平又直且正对笔架山,故名笔街;砚池北岸的一方空地上躺着三根数米长的石条,便是墨锭,其中一根似已研磨过,端头有一点儿斜;而笔街以北,展开村子的建筑区,几条巷子,把它划成竖格,那不正是笺纸么?这样匠心独具的布局实际上是耕读思想在山村规划建设中的充分体现。宋代的“耕读世家”经数代繁衍生息,逐渐形成庞大的宗族,成为一村一姓的宗族社会。这种宗族社会的文化仍然以儒家思想为支柱,封建伦理道德为基础,中心内容是继承祖业,光耀门楣,维持宗族的稳定和繁荣。

村中西南角有一处水景园林,为苍坡精华之所在。园林建于宋代,湖水分两大片,东池南北长147米,东西宽19米;西池东西长80米,南北宽35米。两者之间有长28米、宽16米的水面连接。在这片水面的北岸,造了李氏大宗祠、仁济庙和太阴宫。大宗祠的南侧和仁济庙的东、西、南三侧都临水,所以打破常规,建成开敞的亲水廓子,拦以空灵的美人靠,使建筑与水面相互渗透,浑然一体。东湖北端有一座书斋名水月堂,四面临水,两侧有廊,正面一带院墙花格空透,使东池北端似尽而未尽。

村宅平面呈方形,村中的路大都是用卵石铺就,古朴自然。院墙和屋墙也是用石块垒砌而成,青灰色的石墙里,探出丛丛修竹或绿树,颇有田园诗的韵味。民居则多为明清及民国时期建筑,民居平面有一字形、曲尺形、工字形、口字形等各种形式,立面有单层式、二层楼阁式等式样,主次分明,搭接自如,造型舒展。民居通常有正房三间、五间,规模大的有九间;门前一溜木柱回廊。青瓦粉墙,门楼高耸;简朴的石墙木板,竹编的窗棂,也颇具地方特色。

本版稿件由本报记者整理