重症中暑可致命

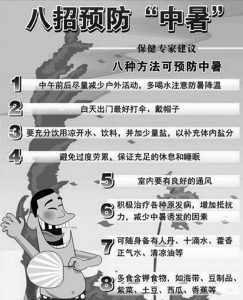

高温天,要绷紧防暑这根弦

自七月出梅以来,我省出现罕见的高温天气。多地最高气温和高温天数纷纷打破历史记录。“热”,名副其实地成为了热词。与此同时,医院里中暑的病人一拨接着一拨,宁波一位患有心脏病和痛风的49岁中年男人,甚至因重症中暑而去世。

所谓中暑,是指在高温环境下人体体温调节功能紊乱而引起的中枢神经系统和循环系统障碍为主要表现的急性疾病。根据临床表现的轻重,中暑可分为先兆中暑、轻度中暑和重症中暑。重症中暑若不及时治疗,可能引起抽搐、永久性脑损害或肾脏衰竭,甚至可致死。

五类人群易中暑

在很多人看来,在户外从事高温作业的人员是中暑的高危人群,实际上,老年人、孕产妇、儿童、糖尿病等慢性病患者也容易发生中暑,应注意做好防暑降温措施。

老年人:由于皮肤汗腺萎缩和循环系统功能衰退,肌体散热不畅易中暑。所以,高温闷热天气里,老年人最好减少户外活动,即使不口渴也应定时饮水,补充体内水分。

孕产妇:由于体力消耗大,身体虚弱,如果长期逗留在通气不良、温度较高的室内,也容易中暑。最好尽量减少户外活动,如需外出避开高温时段;居住环境要保持通风良好;注意清淡饮食,补充足够的营养。

儿童:身体系统发育不够完善,体温调节功能差,家长要给孩子适当补充水分,尽量少喝冷饮,防止肠胃疾病;避免高温时带孩子驾车出行,离开时切勿将孩子单独留在车内。

慢性病人:炎热天气会使心血管病患者的交感神经兴奋,加重心血管的负荷,一旦中暑极易诱发高血压、急性心梗等疾病。糖尿病患者对内外环境温度变化反应迟钝,热量积蓄体内不能及时发觉,也容易中暑。因此慢性病患者平日饮食起居要规律,出门时最好避开高温时段,随身携带清凉油以及药品等。

户外高温下作业者:不要长时间裸露胳膊等部位,随身携带防暑药品,如清凉片,十滴水、藿香正气水等;保证充足的休息时间,工作时定时补充含盐水分。

中暑程度认清楚

如果早期发现中暑及时救治,就很容易恢复。

出现头晕、耳鸣、恶心、胸闷、口渴、大汗、注意力不集中,但体温不超过37.5℃等中暑先兆症状时,要赶快离开高温环境,选择阴凉通风处休息,喝一些含有盐分的清凉饮料;在额部、颈部涂抹清凉油、风油精,或服用人丹、十滴水、藿香正气水等,有预防作用。

轻度中暑既有先兆中暑症状,同时通常表现为体温在38.5℃以上,有面色潮红、胸闷、皮肤灼热等现象,并有呼吸及循环衰竭的早期症状,如面色苍白、恶心、呕吐、大量出汗、皮肤湿冷、血压下降和脉搏细弱而快等。轻度中暑经过治疗后,一般4—5小时内可恢复正常。

重症中暑,包括热射病、热痉挛和热衰竭三种。热射病主要表现为41℃以上的高热、无汗和意识障碍。刚开始全身软弱、乏力、头昏、头痛、恶心、出汗减少。继而体温迅速上升,出现嗜睡或昏迷。皮肤干燥、灼热、无汗,呈潮红或苍白;后期四肢和全身肌肉可能有抽搐。严重患者出现休克、心力衰竭、肺水肿、脑水肿,或肝、肾功能衰竭、弥散性血管内凝血。

热痉挛常发生在高温环境中强体力劳动后。患者常先有大量出汗,然后四肢肌肉、腹壁肌肉,甚至胃肠道平滑肌发生阵发性痉挛和疼痛。

热衰竭常发生在患者对热不适应,先有头痛、头晕、恶心,继有口渴、胸闷、脸色苍白、冷汗淋漓、脉搏细弱或缓慢、血压偏低。可有晕厥,并有手、足抽搐。重者出现周身循环衰竭。

中暑急救“四字诀”

一旦发现自己有中暑症状时,应尽快脱离高温环境,到阴凉通风处休息。如果神志清醒,并无恶心、呕吐,可饮用含盐的清凉饮料、茶水、绿豆汤等,以起到既降温、又补充血容量的作用。

可采用电风扇吹风等散热方法,但不能直接对着病人吹风,防止又造成感冒。亦可采用头部冷敷的方法,在头部、腋下、腹股沟等大血管处放置冰袋(将冰块、冰棍、水激凌等放入塑料袋内,封严密即可),同时用冷水或 30%酒精擦浴直到皮肤发红。每10-15分钟测量1次体温。

他人中暑时,可用“四字诀”帮助救治:一是搬。迅速将患者搬到阴凉、通风的地方,使其平躺,用扇子或电扇为他扇风,解开其衣领裤带,以利患者呼吸和散热。二是擦。用冷水或稀释的酒精帮患者擦身,也可用冷水淋湿的毛巾或冰袋、冰块放在患者颈部、腋窝或大腿根部腹股沟处等大动脉血管部位,帮助患者散热。三是服。感到不适时,及时服用人丹、十滴水、藿香正气水等解暑药,并多喝些淡盐水,以补充流失的体液。四是掐。如果患者一直昏迷不醒,可用大拇指按压患者的人中、合谷等穴位。救醒后的患者,必须在凉爽通风处静卧休息,如果回到炎热的环境,会引发比之前更严重的后果。

防中暑特别提醒

1.喝水:喝的时候要慢慢喝,不要渴了就猛喝;要喝温开水,不要喝冰水;要定时饮水,不要等口渴时再喝;要喝烧开过的水,不要喝生水;要喝新鲜温开水,不要喝“陈”水;还可以多喝加淡盐的温开水。

2.喝一些稀释的电解质饮料,要远离酒精、咖啡因和香烟。

3.慢慢地适应气温的转变:从事户外活动的时候要放慢速度,不要逞能。

4.及时散热:当过于炎热的时候应该用冷水冲淋头部及颈部,让水分蒸发帮助散热。

5.留意体重变化:中暑有可能导致身体在连续几天内逐渐虚脱,所以如果出现体重在数天内直线下降的情况,应加以留意。

6.外出戴帽子:夏天外出要戴帽子以减缓头颈吸热的速度,特别是秃头或发量不多的人。

7.外出不要打赤膊:以免吸收更多的辐射热,通风的棉衫和赤膊相比更有消暑的作用。

8.多吃各种瓜类:冬瓜利尿消炎、清热解毒;丝瓜解暑祛风、化痰凉血;苦瓜祛暑清心;黄瓜中的纤维素可以排出肠道中腐败的食物,降低胆固醇;南瓜补中益气,消炎止痛。

9.多吃凉性蔬菜:像番茄、茄子、生菜、芦笋等等。

10.多吃苦味菜,有利于泄暑热和燥暑湿,苦瓜、苦菜、苦丁茶、苦笋都是夏季防暑的上乘食品。

相关链接

预防中暑注意三大误区

误区一:只有高温才会发生中暑

据专家介绍,中暑是夏日里一种常见的疾病,主要是由于在高温、高湿环境下,人体内产生和吸收的热量超过了散热,人体体温调节功能紊乱而引起的急性疾病。很多人以为,只有在高温暴晒的环境下才会中暑,实则不然,中暑不仅和气温有关,还与湿度、劳动强度、体质强弱、营养状况等多种因素有关。有时候在气温不很高的情况下,如果湿度太高或通风不良的环境里,人同样也可能发生中暑。

误区二:只要待在室内就不会中暑

有人认为,既然在室外高温暴晒容易中暑,那么待在室内避暑应该就会安全了。实际上,中暑并非只有在高温的室外发生,在潮湿闷热、密闭通风差的室内一样会发生。有研究显示,当环境温度达到32℃以上、空气湿度40%以上时,人就容易中暑。因此如室内通风透气不足,湿度太大,人体汗液不能及时蒸发出去,同样也会使人中暑。

误区三:将中暑当感冒

中暑依据程度不同可分为先兆中暑、轻度、中度以及重症中暑等类型。先兆中暑、轻度中暑常常表现为头晕、胸闷、恶心、乏力、发烧等症状,因此一般人很容易将其误认为感冒,自己随便吃点感冒药。实际上中暑和感冒属于两种不同的疾病,中暑虽有发热的现象,但是没有鼻塞、流涕之类的感冒症状。与感冒大多需要数天才能痊愈相比,中暑虽然发病较急,但是恢复也快,病情不严重的患者一般1-2天,甚至几小时内症状即可消失。

本报综合报道

所谓中暑,是指在高温环境下人体体温调节功能紊乱而引起的中枢神经系统和循环系统障碍为主要表现的急性疾病。根据临床表现的轻重,中暑可分为先兆中暑、轻度中暑和重症中暑。重症中暑若不及时治疗,可能引起抽搐、永久性脑损害或肾脏衰竭,甚至可致死。

五类人群易中暑

在很多人看来,在户外从事高温作业的人员是中暑的高危人群,实际上,老年人、孕产妇、儿童、糖尿病等慢性病患者也容易发生中暑,应注意做好防暑降温措施。

老年人:由于皮肤汗腺萎缩和循环系统功能衰退,肌体散热不畅易中暑。所以,高温闷热天气里,老年人最好减少户外活动,即使不口渴也应定时饮水,补充体内水分。

孕产妇:由于体力消耗大,身体虚弱,如果长期逗留在通气不良、温度较高的室内,也容易中暑。最好尽量减少户外活动,如需外出避开高温时段;居住环境要保持通风良好;注意清淡饮食,补充足够的营养。

儿童:身体系统发育不够完善,体温调节功能差,家长要给孩子适当补充水分,尽量少喝冷饮,防止肠胃疾病;避免高温时带孩子驾车出行,离开时切勿将孩子单独留在车内。

慢性病人:炎热天气会使心血管病患者的交感神经兴奋,加重心血管的负荷,一旦中暑极易诱发高血压、急性心梗等疾病。糖尿病患者对内外环境温度变化反应迟钝,热量积蓄体内不能及时发觉,也容易中暑。因此慢性病患者平日饮食起居要规律,出门时最好避开高温时段,随身携带清凉油以及药品等。

户外高温下作业者:不要长时间裸露胳膊等部位,随身携带防暑药品,如清凉片,十滴水、藿香正气水等;保证充足的休息时间,工作时定时补充含盐水分。

中暑程度认清楚

如果早期发现中暑及时救治,就很容易恢复。

出现头晕、耳鸣、恶心、胸闷、口渴、大汗、注意力不集中,但体温不超过37.5℃等中暑先兆症状时,要赶快离开高温环境,选择阴凉通风处休息,喝一些含有盐分的清凉饮料;在额部、颈部涂抹清凉油、风油精,或服用人丹、十滴水、藿香正气水等,有预防作用。

轻度中暑既有先兆中暑症状,同时通常表现为体温在38.5℃以上,有面色潮红、胸闷、皮肤灼热等现象,并有呼吸及循环衰竭的早期症状,如面色苍白、恶心、呕吐、大量出汗、皮肤湿冷、血压下降和脉搏细弱而快等。轻度中暑经过治疗后,一般4—5小时内可恢复正常。

重症中暑,包括热射病、热痉挛和热衰竭三种。热射病主要表现为41℃以上的高热、无汗和意识障碍。刚开始全身软弱、乏力、头昏、头痛、恶心、出汗减少。继而体温迅速上升,出现嗜睡或昏迷。皮肤干燥、灼热、无汗,呈潮红或苍白;后期四肢和全身肌肉可能有抽搐。严重患者出现休克、心力衰竭、肺水肿、脑水肿,或肝、肾功能衰竭、弥散性血管内凝血。

热痉挛常发生在高温环境中强体力劳动后。患者常先有大量出汗,然后四肢肌肉、腹壁肌肉,甚至胃肠道平滑肌发生阵发性痉挛和疼痛。

热衰竭常发生在患者对热不适应,先有头痛、头晕、恶心,继有口渴、胸闷、脸色苍白、冷汗淋漓、脉搏细弱或缓慢、血压偏低。可有晕厥,并有手、足抽搐。重者出现周身循环衰竭。

中暑急救“四字诀”

一旦发现自己有中暑症状时,应尽快脱离高温环境,到阴凉通风处休息。如果神志清醒,并无恶心、呕吐,可饮用含盐的清凉饮料、茶水、绿豆汤等,以起到既降温、又补充血容量的作用。

可采用电风扇吹风等散热方法,但不能直接对着病人吹风,防止又造成感冒。亦可采用头部冷敷的方法,在头部、腋下、腹股沟等大血管处放置冰袋(将冰块、冰棍、水激凌等放入塑料袋内,封严密即可),同时用冷水或 30%酒精擦浴直到皮肤发红。每10-15分钟测量1次体温。

他人中暑时,可用“四字诀”帮助救治:一是搬。迅速将患者搬到阴凉、通风的地方,使其平躺,用扇子或电扇为他扇风,解开其衣领裤带,以利患者呼吸和散热。二是擦。用冷水或稀释的酒精帮患者擦身,也可用冷水淋湿的毛巾或冰袋、冰块放在患者颈部、腋窝或大腿根部腹股沟处等大动脉血管部位,帮助患者散热。三是服。感到不适时,及时服用人丹、十滴水、藿香正气水等解暑药,并多喝些淡盐水,以补充流失的体液。四是掐。如果患者一直昏迷不醒,可用大拇指按压患者的人中、合谷等穴位。救醒后的患者,必须在凉爽通风处静卧休息,如果回到炎热的环境,会引发比之前更严重的后果。

防中暑特别提醒

1.喝水:喝的时候要慢慢喝,不要渴了就猛喝;要喝温开水,不要喝冰水;要定时饮水,不要等口渴时再喝;要喝烧开过的水,不要喝生水;要喝新鲜温开水,不要喝“陈”水;还可以多喝加淡盐的温开水。

2.喝一些稀释的电解质饮料,要远离酒精、咖啡因和香烟。

3.慢慢地适应气温的转变:从事户外活动的时候要放慢速度,不要逞能。

4.及时散热:当过于炎热的时候应该用冷水冲淋头部及颈部,让水分蒸发帮助散热。

5.留意体重变化:中暑有可能导致身体在连续几天内逐渐虚脱,所以如果出现体重在数天内直线下降的情况,应加以留意。

6.外出戴帽子:夏天外出要戴帽子以减缓头颈吸热的速度,特别是秃头或发量不多的人。

7.外出不要打赤膊:以免吸收更多的辐射热,通风的棉衫和赤膊相比更有消暑的作用。

8.多吃各种瓜类:冬瓜利尿消炎、清热解毒;丝瓜解暑祛风、化痰凉血;苦瓜祛暑清心;黄瓜中的纤维素可以排出肠道中腐败的食物,降低胆固醇;南瓜补中益气,消炎止痛。

9.多吃凉性蔬菜:像番茄、茄子、生菜、芦笋等等。

10.多吃苦味菜,有利于泄暑热和燥暑湿,苦瓜、苦菜、苦丁茶、苦笋都是夏季防暑的上乘食品。

相关链接

预防中暑注意三大误区

误区一:只有高温才会发生中暑

据专家介绍,中暑是夏日里一种常见的疾病,主要是由于在高温、高湿环境下,人体内产生和吸收的热量超过了散热,人体体温调节功能紊乱而引起的急性疾病。很多人以为,只有在高温暴晒的环境下才会中暑,实则不然,中暑不仅和气温有关,还与湿度、劳动强度、体质强弱、营养状况等多种因素有关。有时候在气温不很高的情况下,如果湿度太高或通风不良的环境里,人同样也可能发生中暑。

误区二:只要待在室内就不会中暑

有人认为,既然在室外高温暴晒容易中暑,那么待在室内避暑应该就会安全了。实际上,中暑并非只有在高温的室外发生,在潮湿闷热、密闭通风差的室内一样会发生。有研究显示,当环境温度达到32℃以上、空气湿度40%以上时,人就容易中暑。因此如室内通风透气不足,湿度太大,人体汗液不能及时蒸发出去,同样也会使人中暑。

误区三:将中暑当感冒

中暑依据程度不同可分为先兆中暑、轻度、中度以及重症中暑等类型。先兆中暑、轻度中暑常常表现为头晕、胸闷、恶心、乏力、发烧等症状,因此一般人很容易将其误认为感冒,自己随便吃点感冒药。实际上中暑和感冒属于两种不同的疾病,中暑虽有发热的现象,但是没有鼻塞、流涕之类的感冒症状。与感冒大多需要数天才能痊愈相比,中暑虽然发病较急,但是恢复也快,病情不严重的患者一般1-2天,甚至几小时内症状即可消失。

本报综合报道