蔬菜产业提升项目建设

一场势不可挡的“蔬菜革命”

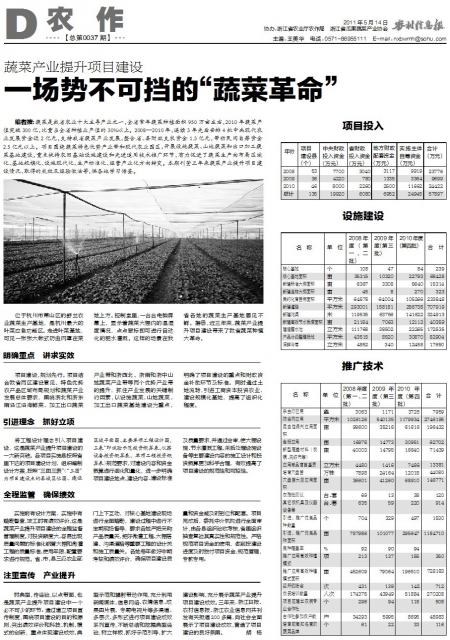

编者按:蔬菜是我省农业十大主导产业之一,全省常年蔬菜种植面积950万亩左右,2010年蔬菜产值突破300亿,比重占全省种植业产值的30%以上。2008—2010年,连续3年先后安排4批中央现代农业发展资金近2亿元,支持我省蔬菜产业发展,整合省、县财政支农资金1.3亿元,带动民间自筹资金2.5亿元以上。项目围绕蔬菜特色优势产业带和现代农业园区,开展设施蔬菜、山地蔬菜和出口加工蔬菜基地建设,重点扶持农田基础设施建设和先进适用技术推广环节,有力促进了蔬菜生产向布局区域化、基地规模化、设施现代化、生产标准化、经营产业化方向转变。本期刊登三年来蔬菜产业提升项目建设情况、取得的成效及经验做法等,供各地学习借鉴。

位于杭州市萧山区的舒兰农业蔬菜生产基地,是杭州最大的叶菜应急功能区。走进叶菜基地,可见一张张大帐式防虫网罩在菜地上方。控制室里,一台台电脑屏幕上,显示着蔬菜大棚内的温湿度情况,点点鼠标即可进行自动化的肥水灌溉。这样的场景在我省各地的蔬菜生产基地屡见不鲜。据悉,近三年来,蔬菜产业提升项目建设带来了我省蔬菜种植大革命。

明确重点 讲求实效

项目建设,规划先行。项目结合我省两区建设意见、特色优势农产品区域布局规划和蔬菜产业发展总体要求,围绕浙北和浙东南沿江沿海鲜菜、加工出口蔬菜产业带和浙西北、浙南和浙中山地蔬菜产业带等两个优势产业带的提升,抓住产业发展的关键制约因素,以设施蔬菜、山地蔬菜、加工出口蔬菜基地建设为重点,明确了项目建设的重点和财政资金补助环节及标准。同时通过土地流转,引进工商资本投资农业,建设规模化基地,提高了组织化程度。

引进理念 抓好立项

将工程设计理念引入项目建设,这是蔬菜产业提升项目建设的一大新突破。各项目实施县按照省里下达的项目建设计划,组织编制设计方案,按照“三图三表”(“三图”为项目建设点的县域区位图、建设区域平面图、主要单项工程设计图,三表”即试验示范投资概算表、仪器设备投资概算表、单项工程投资概算表)规范要求,对建设内容和资金概算进行细化和量化,进一步明确项目建设地点、建设内容、建设标准及质量要求,并通过会审,使大棚设施、节水灌溉工程、采后处理设施设备等主要建设内容的施工设计和投资概算更加科学合理,有效提高了项目建设的规范性和可控性。

全程监管 确保绩效

实施前有设计方案,实施中有踏勘督查,竣工时有绩效评价,这是蔬菜产业提升项目建设的全程监督管理制度。对投资额度大、容易出现质量问题的标准化钢管大棚和微灌工程的质量标准、使用年限、配置要求进行规范。省、市、县三级农业部门上下互动,对核心基地建设现场进行全面踏勘,建设过程中进行不定期现场督导,要求各地严把采购产品质量关,把好微灌工程、大棚搭建、沟渠道路等重要工程的设计关和施工质量关。各地每年做好中期考核和绩效评价,确保项目建设质量和资金能及时到位和配套。项目完成后,委托中介机构进行全面审计,由各县组织验收考核,省里组织抽查复验其真实性和规范性。严格规范项目资金的使用,做到按建设进度及时拨付项目资金,规范管理,专款专用。

注重宣传 产业提升

树典型,传经验,以点带面,也是蔬菜产业提升项目建设中一个必不可少的环节。通过建立项目宣传制度,围绕项目建设的目的和原则,突出绩效评价和科技、机制、模式的创新,重点体现建设成效、典型示范和辐射带动作用,充分利用新闻媒体、信息网络、农情信息、成果图片展、专题电视片等多渠道、多层次、多形式进行项目建设成效系列宣传,不断总结和挖掘典型经验,树立样板,抓好示范引导,扩大建设影响,充分展示蔬菜产业提升项目建设成效。三年来,浙江日报、农村信息报、浙江农业信息网共刊发有关报道200多篇,向社会全面展示了项目建设成效,营造了项目建设的良好氛围。 胡 杨

位于杭州市萧山区的舒兰农业蔬菜生产基地,是杭州最大的叶菜应急功能区。走进叶菜基地,可见一张张大帐式防虫网罩在菜地上方。控制室里,一台台电脑屏幕上,显示着蔬菜大棚内的温湿度情况,点点鼠标即可进行自动化的肥水灌溉。这样的场景在我省各地的蔬菜生产基地屡见不鲜。据悉,近三年来,蔬菜产业提升项目建设带来了我省蔬菜种植大革命。

明确重点 讲求实效

项目建设,规划先行。项目结合我省两区建设意见、特色优势农产品区域布局规划和蔬菜产业发展总体要求,围绕浙北和浙东南沿江沿海鲜菜、加工出口蔬菜产业带和浙西北、浙南和浙中山地蔬菜产业带等两个优势产业带的提升,抓住产业发展的关键制约因素,以设施蔬菜、山地蔬菜、加工出口蔬菜基地建设为重点,明确了项目建设的重点和财政资金补助环节及标准。同时通过土地流转,引进工商资本投资农业,建设规模化基地,提高了组织化程度。

引进理念 抓好立项

将工程设计理念引入项目建设,这是蔬菜产业提升项目建设的一大新突破。各项目实施县按照省里下达的项目建设计划,组织编制设计方案,按照“三图三表”(“三图”为项目建设点的县域区位图、建设区域平面图、主要单项工程设计图,三表”即试验示范投资概算表、仪器设备投资概算表、单项工程投资概算表)规范要求,对建设内容和资金概算进行细化和量化,进一步明确项目建设地点、建设内容、建设标准及质量要求,并通过会审,使大棚设施、节水灌溉工程、采后处理设施设备等主要建设内容的施工设计和投资概算更加科学合理,有效提高了项目建设的规范性和可控性。

全程监管 确保绩效

实施前有设计方案,实施中有踏勘督查,竣工时有绩效评价,这是蔬菜产业提升项目建设的全程监督管理制度。对投资额度大、容易出现质量问题的标准化钢管大棚和微灌工程的质量标准、使用年限、配置要求进行规范。省、市、县三级农业部门上下互动,对核心基地建设现场进行全面踏勘,建设过程中进行不定期现场督导,要求各地严把采购产品质量关,把好微灌工程、大棚搭建、沟渠道路等重要工程的设计关和施工质量关。各地每年做好中期考核和绩效评价,确保项目建设质量和资金能及时到位和配套。项目完成后,委托中介机构进行全面审计,由各县组织验收考核,省里组织抽查复验其真实性和规范性。严格规范项目资金的使用,做到按建设进度及时拨付项目资金,规范管理,专款专用。

注重宣传 产业提升

树典型,传经验,以点带面,也是蔬菜产业提升项目建设中一个必不可少的环节。通过建立项目宣传制度,围绕项目建设的目的和原则,突出绩效评价和科技、机制、模式的创新,重点体现建设成效、典型示范和辐射带动作用,充分利用新闻媒体、信息网络、农情信息、成果图片展、专题电视片等多渠道、多层次、多形式进行项目建设成效系列宣传,不断总结和挖掘典型经验,树立样板,抓好示范引导,扩大建设影响,充分展示蔬菜产业提升项目建设成效。三年来,浙江日报、农村信息报、浙江农业信息网共刊发有关报道200多篇,向社会全面展示了项目建设成效,营造了项目建设的良好氛围。 胡 杨