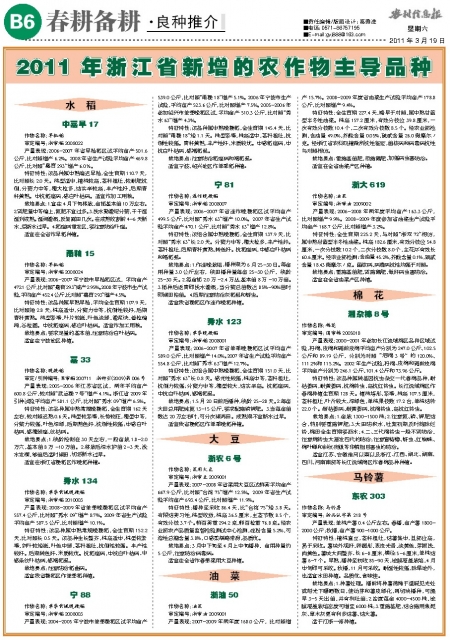

2011年浙江省新增的农作物主导品种

水 稻

中嘉早17

作物名称:早籼稻

审定编号:浙审稻2008022 产量表现:2006-2007年省早籼稻区试平均亩产501.6公斤,比对照增产6.2%。2008年省生产试验平均亩产469.8公斤,比对照“嘉育293”增产6.0%。

特征特性:该品种属中熟偏迟早籼,全生育期110.7天,比对照长2.0天。株型适中,植株较高,茎秆粗壮,较耐肥抗倒,分蘖力中等,穗大粒多,结实率较高,丰产性好,后期青秆黄熟。中抗稻瘟病,感白叶枯病。适宜作加工用粮。

栽培要点:1.宜在4月下旬移栽,亩插基本苗10万左右。2.需肥量中等偏上,氮肥不宜过多。3.浅水勤灌促分蘖,干干湿湿到成熟。湿润灌溉,反复露田几次。在成熟收割前4-6天断水,忌断水过早。4.稻瘟病重发区,要注意防治叶瘟。

适宜在全省作早稻种植。

甬籼15

作物名称:早籼稻

审定编号:浙审稻2008024 产量表现:2006-2007年宁波市早籼稻区试,平均亩产472.1公斤,比对照“嘉育293”减产2.95%。2008年宁波市生产试验,平均亩产452.4公斤,比对照“嘉育293”增产4.5%。

特征特性:该品种属早熟早籼,平均全生育期107.9天,比对照短2.8天;株高适中,分蘖力中等,抗倒性较好,后期青秆黄熟。株型紧凑,叶片较挺,叶色淡绿,灌浆快,着粒偏稀,谷粒圆。中抗稻瘟病,感白叶枯病。适宜作加工用粮。

栽培要点:要求足量的基本苗,注意防治白叶枯病。

适宜在宁波地区种植。

嘉33

作物名称:晚粳稻

审定/引种编号:苏审稻200711 浙种引(2009)第006号

产量表现:2005-2006年江苏省区试,两年平均亩产600.8公斤,较对照“武运粳7号”增产4.1%。浙江省2009年引种试验平均亩产581.1公斤,比对照“秀水09”增产6.5%。

特征特性:该品种属中熟常规晚粳稻,全生育期162天左右,较对照迟熟0.6天。株型较紧凑,长势较旺,穗型中等,分蘖力较强,叶色深绿,后期熟色好,抗倒性较强;中感白叶枯病,感穗颈瘟、纹枯病。

栽培要点:1.秧龄控制在30天左右,一般亩栽1.8-2.0万穴,基本苗8万-10万苗。2.移栽后深水护苗2-3天,浅水发棵,够苗后适时搁田,切忌断水过早。

适宜在浙江省粳稻区作晚稻种植。

秀水134

作物名称:单季常规晚粳稻

审定编号:浙审稻2010003 产量表现:2008-2009年省单季晚粳稻区试平均亩产557.4公斤,比对照“秀水09”增产8.7%。2009年省生产试验平均亩产587.5公斤,比对照增产10.1%。

特征特性:该品种属中熟常规晚粳稻,全生育期152.2天,比对照长0.5天。该品种生长整齐,株高适中,株型较紧凑,剑叶较短挺,叶色中绿,茎秆粗壮,抗倒性较强。丰产性较好。后期转色好,米质较优。抗稻瘟病,中抗白叶枯病,中感条纹叶枯病,感褐稻虱。

栽培要点:注意防治稻曲病。

适宜我省粳稻区作单季稻种植。

宁88

作物名称:单季常规晚粳稻

审定编号:浙审稻2008003 产量表现:2004-2005年宁波市单季粳稻区试平均亩产539.0公斤,比对照“甬粳18”增产5.1%。2006年宁波市生产试验,平均亩产523.6公斤,比对照增产7.5%。2005-2006年参加绍兴市单季晚稻区试,平均亩产510.3公斤,比对照“秀水63”增产4.3%。

特征特性:该品种属中熟晚粳稻,全生育期145.4天,比对照“甬粳18”短1.1天。株型紧凑,株高适中,茎秆粗壮,抗倒性较强。青秆黄熟,丰产性好,米质较优。中感稻瘟病,中抗白叶枯病,感褐稻虱。

栽培要点:注意防治稻瘟病和褐稻虱。

适宜宁波、绍兴地区作单季稻种植。

宁81

作物名称:连作晚粳稻

审定编号:浙审稻2008007 产量表现:2006-2007年省连作晚粳稻区试平均亩产499.5公斤,比对照“秀水63”增产10.0%。2007年省生产试验平均亩产470.1公斤,比对照“秀水63”增产12.8%。

特征特性:该组合属中熟晚粳稻,全生育期137.9天,比对照“秀水63”长2.0天。分蘖力中等,穗大粒多,丰产性好。茎秆粗壮,后期青秆黄熟,转色好。抗稻瘟病,中感白叶枯病和褐稻虱。

栽培要点:1.作连晚栽培,播种期为6月25-30日。每亩用种量3.0公斤左右,秧田播种量每亩25-30公斤,秧龄25-30天。2.每亩插2.0万-2.4万丛,基本苗8万-10万苗。3.插种后返青即浅水灌溉,当分蘖总苗数达85%-90%苗时即搁田控苗。4.后期注意防治灰稻虱和蚜虫。

适宜我省粳稻区作连作晚稻种植。

秀水123

作物名称:单季晚粳稻

审定编号:浙审稻2008001 产量表现:2006-2007年省单季晚粳稻区试平均亩产589.0公斤,比对照增产14.0%。2007年省生产试验平均亩产554.8公斤,比对照“秀水63”增产12.7%。

特征特性:该组合属中熟晚粳稻,全生育期151.0天,比对照“秀水63”长0.8天。感光性较强,株高中等,茎秆粗壮,抗倒力较强;分蘖力中等,穗型较大,结实率高。抗稻瘟病,中抗白叶枯病,感褐稻虱。

栽培要点:1.5月20日前后播种,秧龄25-28天。2.每亩大田总用肥纯氮13-15公斤,要求配施磷钾肥。3.当每亩苗数达20万左右时,可分次搁烤田。成熟期不宜断水过早。

适宜我省粳稻区作单季晚稻种植。

大 豆

浙农6号

作物名称:菜用大豆

审定编号:浙审豆2009001 产量表现:2007-2008年省菜用大豆区试鲜荚平均亩产667.9公斤,比对照“台湾75”增产12.5%。2009年省生产试验平均亩产693.4公斤,比对照增产11.9%。

特征特性:播种至采收86.4天,比“台湾75”短3.8天。有限结荚习性,株型收敛,株高36.5厘米,主茎节数8.5个,有效分枝3.7个。鲜百荚重294.2克,鲜百粒重76.8克。经农业部农产品质量监督检验测试中心检测,淀粉含量5.2%,可溶性总糖含量3.8%,口感柔糯略带甜,品质优。

栽培要点:3月中下旬至4月上中旬播种,亩用种量约5公斤,注意防治病毒病。

适宜在全省作春季菜用大豆种植。

油 菜

浙油50

作物名称:油菜

审定编号:浙审油2009001 产量表现:2007-2009年两年度168.0公斤,比对照增产15.7%。2008-2009年度省油菜生产试验平均亩产178.8公斤,比对照增产9.4%。

特征特性:全生育期227.4天,略早于对照,属中熟甘蓝型半冬性油菜。株高157.2厘米,有效分枝位39.8厘米,一次有效分枝数10.4个,二次有效分枝数8.5个。经农业部检测,含油量49.0%,芥酸含量0.05%,硫甙含量26.0微摩尔/克。经浙江省农科院植微所抗性鉴定,菌核病和病毒病抗性与对照相仿。

栽培要点:重施基苗肥,须施硼肥,加强病虫害防治。

适宜在全省油菜产区种植。

浙大619

作物名称:油菜

审定编号:浙审油2009002 产量表现:2006-2008年两年度平均亩产163.3公斤,比对照增产9.9%。2008-2009年度参加省油菜生产试验平均亩产168.7公斤,比对照增产3.2%。

特征特性:全生育期225.2天,与对照“浙双72”相仿,属中熟甘蓝型半冬性油菜。株高182.6厘米,有效分枝位54.8厘米,一次分枝数10.2个,二次分枝数8.0个,主花序有效长60.6厘米。经农业部检测:含油量45.2%,芥酸含量0.1%,硫甙含量18.43微摩尔/克。菌核病、病毒病抗性均强于对照。

栽培要点:重施基苗肥,需施硼肥,做好病虫害防治。

适宜在全省油菜产区种植。

棉 花

湘杂棉8号

作物名称:棉花审定编号:国审棉2005018 产量表现:2000-2001年参加长江流域棉区品种区域试验,籽棉、皮棉和霜前皮棉平均亩产分别为247.0公斤、102.5公斤和89.19公斤,分别为对照“泗棉3号”的120.0%、111.2%和115.2%。2002年生产试验,籽棉、皮棉和霜前皮棉平均亩产分别为246.1公斤、101.4公斤和73.96公斤。

特征特性:该品种属转基因抗虫杂交一代春棉品种,耐枯萎病,耐黄萎病,抗棉铃虫,高抗红铃虫。长江流域棉区作春棉种植生育期128天。植株塔形、紧凑,株高107.5厘米,茎秆粗壮,叶片较大、深绿色,单株果枝数17.2台,单株结铃22.0个。耐枯萎病、耐黄萎病,抗棉铃虫,高抗红铃虫。

栽培要点:1.亩栽1300-1500株;2.注意氮、磷、钾肥结合,特别要重施钾肥;3.大田防积水,吐絮初期及时摘除烂铃,棉田全生育期要沥水;4.二、三代棉铃虫一般不需防治,注意棉铃虫大暴发四代的防治;注意盲蝽蟓、蚜虫、红蜘蛛、棉叶蝉和斜纹夜蛾等非鳞翅目害虫的防治。

适宜江苏、安徽淮河以南以及浙江、江西、湖北、湖南、四川、河南南部等长江流域棉区作春棉品种种植。

马铃薯

东农303

作物名称:马铃薯审定编号:浙品认字第218号

产量表现:单株产薯0.4公斤左右。春播,亩产薯1800-2000公斤;秋播,亩产薯900-1000公斤。

特征特性:植株直立,茎秆粗壮,结薯集中,且部位高,易于采收。薯块外观好,卵圆形,表皮光滑,淡黄色,芽眼浅,肉黄色。薯块大而整齐,长6-8厘米,横径5-6厘米,单株结薯6-7个。早熟,播种至初收85-90天,地膜覆盖栽培,4月中旬即可采收。秋播,11月可采收。耐湿性较强,除旱地外,也适宜水田种植。品质优,食味佳。

栽培要点:1.种薯处理。播前将种薯薄摊于温暖见光处或阳光下曝晒数日,使幼芽和薯皮绿化,再切块播种,可提早3-5天出苗,并有利壮苗;2.密度每亩4000-4500株,地膜覆盖栽培密度可增至6000株;3.重施基肥,结合施用焦泥灰、草木灰更有利多结薯、结大薯。

适于江浙一带种植。

中嘉早17

作物名称:早籼稻

审定编号:浙审稻2008022 产量表现:2006-2007年省早籼稻区试平均亩产501.6公斤,比对照增产6.2%。2008年省生产试验平均亩产469.8公斤,比对照“嘉育293”增产6.0%。

特征特性:该品种属中熟偏迟早籼,全生育期110.7天,比对照长2.0天。株型适中,植株较高,茎秆粗壮,较耐肥抗倒,分蘖力中等,穗大粒多,结实率较高,丰产性好,后期青秆黄熟。中抗稻瘟病,感白叶枯病。适宜作加工用粮。

栽培要点:1.宜在4月下旬移栽,亩插基本苗10万左右。2.需肥量中等偏上,氮肥不宜过多。3.浅水勤灌促分蘖,干干湿湿到成熟。湿润灌溉,反复露田几次。在成熟收割前4-6天断水,忌断水过早。4.稻瘟病重发区,要注意防治叶瘟。

适宜在全省作早稻种植。

甬籼15

作物名称:早籼稻

审定编号:浙审稻2008024 产量表现:2006-2007年宁波市早籼稻区试,平均亩产472.1公斤,比对照“嘉育293”减产2.95%。2008年宁波市生产试验,平均亩产452.4公斤,比对照“嘉育293”增产4.5%。

特征特性:该品种属早熟早籼,平均全生育期107.9天,比对照短2.8天;株高适中,分蘖力中等,抗倒性较好,后期青秆黄熟。株型紧凑,叶片较挺,叶色淡绿,灌浆快,着粒偏稀,谷粒圆。中抗稻瘟病,感白叶枯病。适宜作加工用粮。

栽培要点:要求足量的基本苗,注意防治白叶枯病。

适宜在宁波地区种植。

嘉33

作物名称:晚粳稻

审定/引种编号:苏审稻200711 浙种引(2009)第006号

产量表现:2005-2006年江苏省区试,两年平均亩产600.8公斤,较对照“武运粳7号”增产4.1%。浙江省2009年引种试验平均亩产581.1公斤,比对照“秀水09”增产6.5%。

特征特性:该品种属中熟常规晚粳稻,全生育期162天左右,较对照迟熟0.6天。株型较紧凑,长势较旺,穗型中等,分蘖力较强,叶色深绿,后期熟色好,抗倒性较强;中感白叶枯病,感穗颈瘟、纹枯病。

栽培要点:1.秧龄控制在30天左右,一般亩栽1.8-2.0万穴,基本苗8万-10万苗。2.移栽后深水护苗2-3天,浅水发棵,够苗后适时搁田,切忌断水过早。

适宜在浙江省粳稻区作晚稻种植。

秀水134

作物名称:单季常规晚粳稻

审定编号:浙审稻2010003 产量表现:2008-2009年省单季晚粳稻区试平均亩产557.4公斤,比对照“秀水09”增产8.7%。2009年省生产试验平均亩产587.5公斤,比对照增产10.1%。

特征特性:该品种属中熟常规晚粳稻,全生育期152.2天,比对照长0.5天。该品种生长整齐,株高适中,株型较紧凑,剑叶较短挺,叶色中绿,茎秆粗壮,抗倒性较强。丰产性较好。后期转色好,米质较优。抗稻瘟病,中抗白叶枯病,中感条纹叶枯病,感褐稻虱。

栽培要点:注意防治稻曲病。

适宜我省粳稻区作单季稻种植。

宁88

作物名称:单季常规晚粳稻

审定编号:浙审稻2008003 产量表现:2004-2005年宁波市单季粳稻区试平均亩产539.0公斤,比对照“甬粳18”增产5.1%。2006年宁波市生产试验,平均亩产523.6公斤,比对照增产7.5%。2005-2006年参加绍兴市单季晚稻区试,平均亩产510.3公斤,比对照“秀水63”增产4.3%。

特征特性:该品种属中熟晚粳稻,全生育期145.4天,比对照“甬粳18”短1.1天。株型紧凑,株高适中,茎秆粗壮,抗倒性较强。青秆黄熟,丰产性好,米质较优。中感稻瘟病,中抗白叶枯病,感褐稻虱。

栽培要点:注意防治稻瘟病和褐稻虱。

适宜宁波、绍兴地区作单季稻种植。

宁81

作物名称:连作晚粳稻

审定编号:浙审稻2008007 产量表现:2006-2007年省连作晚粳稻区试平均亩产499.5公斤,比对照“秀水63”增产10.0%。2007年省生产试验平均亩产470.1公斤,比对照“秀水63”增产12.8%。

特征特性:该组合属中熟晚粳稻,全生育期137.9天,比对照“秀水63”长2.0天。分蘖力中等,穗大粒多,丰产性好。茎秆粗壮,后期青秆黄熟,转色好。抗稻瘟病,中感白叶枯病和褐稻虱。

栽培要点:1.作连晚栽培,播种期为6月25-30日。每亩用种量3.0公斤左右,秧田播种量每亩25-30公斤,秧龄25-30天。2.每亩插2.0万-2.4万丛,基本苗8万-10万苗。3.插种后返青即浅水灌溉,当分蘖总苗数达85%-90%苗时即搁田控苗。4.后期注意防治灰稻虱和蚜虫。

适宜我省粳稻区作连作晚稻种植。

秀水123

作物名称:单季晚粳稻

审定编号:浙审稻2008001 产量表现:2006-2007年省单季晚粳稻区试平均亩产589.0公斤,比对照增产14.0%。2007年省生产试验平均亩产554.8公斤,比对照“秀水63”增产12.7%。

特征特性:该组合属中熟晚粳稻,全生育期151.0天,比对照“秀水63”长0.8天。感光性较强,株高中等,茎秆粗壮,抗倒力较强;分蘖力中等,穗型较大,结实率高。抗稻瘟病,中抗白叶枯病,感褐稻虱。

栽培要点:1.5月20日前后播种,秧龄25-28天。2.每亩大田总用肥纯氮13-15公斤,要求配施磷钾肥。3.当每亩苗数达20万左右时,可分次搁烤田。成熟期不宜断水过早。

适宜我省粳稻区作单季晚稻种植。

大 豆

浙农6号

作物名称:菜用大豆

审定编号:浙审豆2009001 产量表现:2007-2008年省菜用大豆区试鲜荚平均亩产667.9公斤,比对照“台湾75”增产12.5%。2009年省生产试验平均亩产693.4公斤,比对照增产11.9%。

特征特性:播种至采收86.4天,比“台湾75”短3.8天。有限结荚习性,株型收敛,株高36.5厘米,主茎节数8.5个,有效分枝3.7个。鲜百荚重294.2克,鲜百粒重76.8克。经农业部农产品质量监督检验测试中心检测,淀粉含量5.2%,可溶性总糖含量3.8%,口感柔糯略带甜,品质优。

栽培要点:3月中下旬至4月上中旬播种,亩用种量约5公斤,注意防治病毒病。

适宜在全省作春季菜用大豆种植。

油 菜

浙油50

作物名称:油菜

审定编号:浙审油2009001 产量表现:2007-2009年两年度168.0公斤,比对照增产15.7%。2008-2009年度省油菜生产试验平均亩产178.8公斤,比对照增产9.4%。

特征特性:全生育期227.4天,略早于对照,属中熟甘蓝型半冬性油菜。株高157.2厘米,有效分枝位39.8厘米,一次有效分枝数10.4个,二次有效分枝数8.5个。经农业部检测,含油量49.0%,芥酸含量0.05%,硫甙含量26.0微摩尔/克。经浙江省农科院植微所抗性鉴定,菌核病和病毒病抗性与对照相仿。

栽培要点:重施基苗肥,须施硼肥,加强病虫害防治。

适宜在全省油菜产区种植。

浙大619

作物名称:油菜

审定编号:浙审油2009002 产量表现:2006-2008年两年度平均亩产163.3公斤,比对照增产9.9%。2008-2009年度参加省油菜生产试验平均亩产168.7公斤,比对照增产3.2%。

特征特性:全生育期225.2天,与对照“浙双72”相仿,属中熟甘蓝型半冬性油菜。株高182.6厘米,有效分枝位54.8厘米,一次分枝数10.2个,二次分枝数8.0个,主花序有效长60.6厘米。经农业部检测:含油量45.2%,芥酸含量0.1%,硫甙含量18.43微摩尔/克。菌核病、病毒病抗性均强于对照。

栽培要点:重施基苗肥,需施硼肥,做好病虫害防治。

适宜在全省油菜产区种植。

棉 花

湘杂棉8号

作物名称:棉花审定编号:国审棉2005018 产量表现:2000-2001年参加长江流域棉区品种区域试验,籽棉、皮棉和霜前皮棉平均亩产分别为247.0公斤、102.5公斤和89.19公斤,分别为对照“泗棉3号”的120.0%、111.2%和115.2%。2002年生产试验,籽棉、皮棉和霜前皮棉平均亩产分别为246.1公斤、101.4公斤和73.96公斤。

特征特性:该品种属转基因抗虫杂交一代春棉品种,耐枯萎病,耐黄萎病,抗棉铃虫,高抗红铃虫。长江流域棉区作春棉种植生育期128天。植株塔形、紧凑,株高107.5厘米,茎秆粗壮,叶片较大、深绿色,单株果枝数17.2台,单株结铃22.0个。耐枯萎病、耐黄萎病,抗棉铃虫,高抗红铃虫。

栽培要点:1.亩栽1300-1500株;2.注意氮、磷、钾肥结合,特别要重施钾肥;3.大田防积水,吐絮初期及时摘除烂铃,棉田全生育期要沥水;4.二、三代棉铃虫一般不需防治,注意棉铃虫大暴发四代的防治;注意盲蝽蟓、蚜虫、红蜘蛛、棉叶蝉和斜纹夜蛾等非鳞翅目害虫的防治。

适宜江苏、安徽淮河以南以及浙江、江西、湖北、湖南、四川、河南南部等长江流域棉区作春棉品种种植。

马铃薯

东农303

作物名称:马铃薯审定编号:浙品认字第218号

产量表现:单株产薯0.4公斤左右。春播,亩产薯1800-2000公斤;秋播,亩产薯900-1000公斤。

特征特性:植株直立,茎秆粗壮,结薯集中,且部位高,易于采收。薯块外观好,卵圆形,表皮光滑,淡黄色,芽眼浅,肉黄色。薯块大而整齐,长6-8厘米,横径5-6厘米,单株结薯6-7个。早熟,播种至初收85-90天,地膜覆盖栽培,4月中旬即可采收。秋播,11月可采收。耐湿性较强,除旱地外,也适宜水田种植。品质优,食味佳。

栽培要点:1.种薯处理。播前将种薯薄摊于温暖见光处或阳光下曝晒数日,使幼芽和薯皮绿化,再切块播种,可提早3-5天出苗,并有利壮苗;2.密度每亩4000-4500株,地膜覆盖栽培密度可增至6000株;3.重施基肥,结合施用焦泥灰、草木灰更有利多结薯、结大薯。

适于江浙一带种植。