浙江海洋与渔业六大突破

突破一:服务海洋经济发展能力显著提高

近年来,我省海洋与渔业部门始终把服务海洋经济发展作为海洋工作的重点之一,积极参加省委、省政府、省政协“发展海洋经济,建设港航强省”、“海洋生态文明建设”、“海洋经济发展带规划”、“海上浙江”等重点调研课题。组织举办“海洋经济改革开放三十周年座谈会”、“海洋宣传日”、“东海生物资源增殖放流启动仪式”、“全国海洋博览会展览”等大型活动,加大海洋宣传工作力度,促进了社会各界海洋意识的提高。

目前,我省已被列入全国海洋经济发展试点省之一。我省积极争取国家政策支持,保障重点项目用海需求,共办理了区域建设填海项目5个,面积4054.97公顷,高涂围垦用海项目14个,面积17173.02公顷,并出台为海洋经济发展做好服务工作的12条措施,办理温台沿海产业带建设填海项目107个,面积4034.67公顷;依法减免海域使用金2041.82万元,缓缴海域使用金21亿元;办理海域使用权抵押212宗,抵押金额44.5405亿元;对54个建设填海工程项目开展了竣工验收,为应对国际金融危机影响,缓解沿海地区建设用地指标制约和资金短缺困难,加快推进温台沿海产业带建设作出了积极贡献。

突破二:

“数字海洋”信息框架初步构建

“十一五”期间,我省完成“数字海洋”相关数据库体系和数据标准设计、元数据库和空间信息库建设、海洋综合管理专题应用系统软件开发以及全覆盖的1:5万海图、1∶1万陆图制作,初步构建“数字海洋”信息基础框架。

5年里,我省全面完成市县两级海洋功能区划修编报批工作,基本完成了省级海洋功能区划实施情况中期评估、《无居民海岛保护与利用规划》编制、无居民海岛调查甄别、名称标准化等工作。今年2月,我省公布第一批2597个无居民海岛的标准名称,并建立省无居民海岛管理联席会议制度。我省率先在全国完成省内市际线和县际线的海域勘界任务,共勘定市际线5条,市内县际线29条,界线总长1616.24公里。

2010年,我省初步建立了围填海规划计划管理制度,全面落实海域使用论证、公示公告、现场踏勘、权属核查等制度。全省各级均成立了“海域使用项目审批委员会”,实行用海项目审核委员会和办公会议两次会审制度,进一步增强了海域使用管理的规范性、科学性。截至2010年9月底,全省共核发海域使用权证书1282本,确权海域面积42727.28公顷,征收海域使用金203802.70万元;全省共检查各类用海项目10038个,查处各类海洋违法案件871起,决定行政罚款13292万元,努力维护良好的用海秩序。

突破三:

海洋环境恶化趋势有所遏制

“十一五”期间,我省海域环境质量恶化的趋势初步得到遏制。与“十五”期末相比,全省近岸海域清洁海水面积增加了5%,严重污染的海域面积下降了11%;海洋功能区水质达标率由2006年的21.2%提高到2009年的25.3%。

我省认真组织实施《碧海生态建设行动计划》,坚持陆海统筹治理、监测监管同步、保护修复并举的原则,加大海域、海岛环境治理与生态建设。与“十五”末相比,全省近岸海域各类监测站位、获取的监测数据分别从400个、4万余个增加到790个、11万余个;对全省钱塘江、甬江等六大主要入海河流、33个入海排污口和省级以上所有海洋保护区实施了环境监测。

切实加强涉海工程环评监督管理,落实围填海现场勘察与公众听证两项举措,我省启动开展了海洋工程生态损害补偿环评听证制度和海洋工程“三同时”验收规程,进一步规范涉海项目的规划、审批、建设、监管和评估;截至今年9月底,全省共核准(审核)涉海工程建设项目490个,办理海洋倾废许可证463个、3179万立方米。推进区域合作和陆海联动,开展了长三角近海海洋环境保护与生态修复、海洋灾害预警预报合作,建立了全省涉海环境监测观测网络。

加大生态修复,实施“310环境修复工程”,建设海洋保护区、水产种质资源保护区和增殖放流区各10个;投入专项资金近3000万元,开展人工鱼礁与海洋牧场建设、滨海湿地与海岛生态修复、清洁养殖与海水环境改良等试点。加强渔业资源增殖放流和休渔期、禁渔区管理,截至今年9月底,全省各级共投入财政资金约1.75亿元,年放流水产苗种2.5亿—3.5亿尾(粒),放流区域已遍及全省沿海和内陆主要水域,放流品种涉及鱼虾贝等数十种。据测算,增殖放流的投入产出比约为1∶8,加上其它相关效益,累计增加社会总产值在18亿元以上。

突破四:

渔业转型升级大力推进

“十一五”期间,我省大力发展生态高效现代渔业。制定《浙江省水产养殖主导产业发展规划(2009—2015年)》,出台“关于大力推进我省生态渔业建设的若干工作意见”,实施“生态强渔富民”和“渔业洁水保水”两大行动计划,启动了现代渔业园区、养鱼稳粮增收、养鱼洁水、休闲观赏渔业提升、远洋渔业、水产品市场营销等渔业转型升级六大工程。

全面启动现代渔业园区建设。2010年开始,我省启动现代渔业园区建设工作,全省已有88个现代渔业园区创建点通过省级认定,总面积6万亩,计划总投资近8亿元。加快遗传育种、水质调控、绿色渔药、稻鱼共生(轮作)、生态立体养殖、循环净化水养殖等一批关键技术的研发和推广;截至今年9月底,累计投入资金4亿多元,建成了2家国家级原良种场、7家省级良种场和15个省级优质种苗繁育基地,成功选育了中华鳖日本品系、清溪乌鳖、罗氏沼虾“南太湖2号”、杂交鳢“杭鳢1号”等4个国家级水产新品种。与“十五”期末相比,我省优质种苗生产能力提高50%以上,优质种苗良种覆盖率从60%提高到目前的80%。

大力推行标准化生产。截至2010年9月底,已建成无公害、绿色和有机养殖基地200多万亩,占全省水产养殖总面积的43%以上,比2005年提高了28个百分点;全省水产养殖标准化实施率达到35%,综合竞争力大幅提升,养殖产值已占渔业一产总产值的60%,比“十五”末提高了1.70个百分点。

积极探索海洋捕捞业优化升级。“十一五”期间,以渔船节能减排和卫生设施示范改造为重点,投入资金1亿多元更新改造渔船高能耗老旧柴油机320余台(套),推广应用节能装置及产品4400台(套),节油达2.2万余吨;完成了181艘渔船的卫生设施示范改造。扶持发展远洋渔业,“十一五”期间投入资金近7亿元,扶持新建远洋渔船39艘、改造103艘,培训远洋从业人员11470人次,建立了3个远洋基地,实施了印度洋金枪鱼、东南太平洋茎柔鱼、西南大西洋滑柔鱼等5个远洋探捕项目。2009年,全省已投入远洋生产渔船300艘,产量16.04万吨,产值16.13亿元,产业规模位居全国之首。

着力提升水产品加工流通业发展水平。全面推行水产品加工HACCP管理体系,支持水产批发市场和加工企业技改创新,加大水产品精深加工和保鲜保活技术研发、推广力度,探索“农户—农民专业合作社—批发市场(加工企业)”一条龙流通模式。实施品牌战略,成功举办了2010浙江渔业博览会,组织开展了“水产品双十大品牌”评选推介活动。到2009年底,全省已形成了水产加工企业2133家(拥有水产冷库1340座)、专业批发交易市场80家,年加工水产品236万吨、年交易水产品345万吨、交易额384亿元的产业规模。

积极培育休闲渔业,已初步形成了以渔事节庆、垂钓休闲、景观旅游、观赏渔业、海鲜美食、渔文化研究和展示等为主要内容的产业格局,成为扩大渔农民就业、增加渔农民收入、改善渔农村面貌的一大亮点。

“十一五”期间,我省渔船安全事故起数从2006年的260起下降到2009年的134起,死亡人数也从155人下降到127人。

加强初级水产品质量管理。我省初步建立了省、市、县三级质量安全监管体系,率先在全国推行“三项记录”、“检打联动”、“执法查处”制度,针对养殖产品药残、捕捞产品保鲜剂两大重点,开展初级水产品质量安全专项整治活动,“十一五”期间,我省投入资金近2000万元,开展“主要水产品药残与质量安全监控”抽检15950批次、51418个样品,合格率达到99.54%,比“十五”末提高了2个百分点。至目前全省累计已有1241个养殖基地、1121个水产品通过无公害产地认定和产品认证。

突破五:

基础设施加快建设

“十一五”时期,全省海洋与渔业基础设施建设取得重大进展。标准渔港建设全面展开,省政府印发《关于加快标准渔港建设的若干意见》,有力推动了这项民生工程的实施。截至2010年第3季度,全省已建成渔港项目7个,在建项目28个,33个渔港项目进入前期审批阶段,工程累计完成投资9.24亿元。“百万亩标准鱼塘”建设任务超额完成。目前,全省已建设改造标准鱼塘近107万亩,累计投资约20亿元,超额完成了“十一五”100万亩标准鱼塘建设改造计划。鱼塘标准化改造后,明显改善了养殖基础设施和环境,提高了产品品质,年新增效益近12亿元。

渔船安全救助信息系统基本建成并投入运营。目前,全省已有14305艘185马力以上渔船安装了卫星船位信息终端设备,有17801艘60马力以上渔船安装了AIS渔船防碰撞系统终端设备;省、市、县(区)三级30个监控指挥平台以及沿海20座AIS信号接收站也已基本建成,全省203个乡镇、村社建起了渔船安全管理指挥平台,总投资超过3.4亿元。该系统运营后,已在渔船避碰、通讯、救助、追踪、防盗等方面显示出良好的应用效果,2008年以来,我省渔船与商船碰撞事故下降了40%左右;仅2010年上半年,通过追踪肇事逃逸船,为渔民挽回经济损失近3000万元,受到了广大渔民群众的欢迎。

突破六:

公共服务不断深化

自2008年起,我省连续三年组织开展“主推品种和技术”、“良种良法”等两大行动方案,累计推广应用10大主推品种、18项主推技术,推广面积130余万亩,增效约6亿元。组织实施了“渔业科技入户”示范工程,建立了6个省、部级渔业科技入户示范县,组织了270次科技下乡活动,举办了340期水产养殖培训班,培育示范户1280户、示范面积6.53万亩,辐射面积21.2万亩,示范区平均亩产量、亩效益年增长10%以上,人均收入年增长8%以上。

加强渔民培训。以“捕捞渔民转产转业”、“渔业实用新技术”、“职业技能考证培训”、“金蓝领”等培训为重点,5年累计培训渔民36万多人次。

有效推进政策性渔业互保工作。截至2009年底,全省参保渔船14392艘,占可保渔船(60马力以上)总数的96%;参保渔民124847人,占下海捕捞渔民总数的95%;全省互保费规模达到2.22亿元,为渔业生产提供了310多亿元的风险保障。5年来累计拨付赔款2.79亿元,并为渔民发放安全救生等设备补助款800余万元。同时,还探索开展了会员小额贷款业务和渔船交易中心建设,受到广大渔民的欢迎。

开展海洋灾害预警报、水产养殖病害测报服务。全省共发布台风风暴潮和大浪警报125份,台风动态消息277份,冷空气大浪警报148份,并参与了32次台风的预报和防灾会商,为科学防灾提供了决策支撑。开展了30余个主要水产养殖品种的病害全年度测报工作,测报范围覆盖全省11个市、70个余县(市、区),及时发布病害监测结果、流行趋势、对策措施等信息与公报,为减少养殖病害发生和损失提供服务。

做好渔业成品油价格补助工作。我省自2006年以来,已累计下达中央财政油补资金84.5272亿元,帮助渔民缓解了生产成本上升的压力。

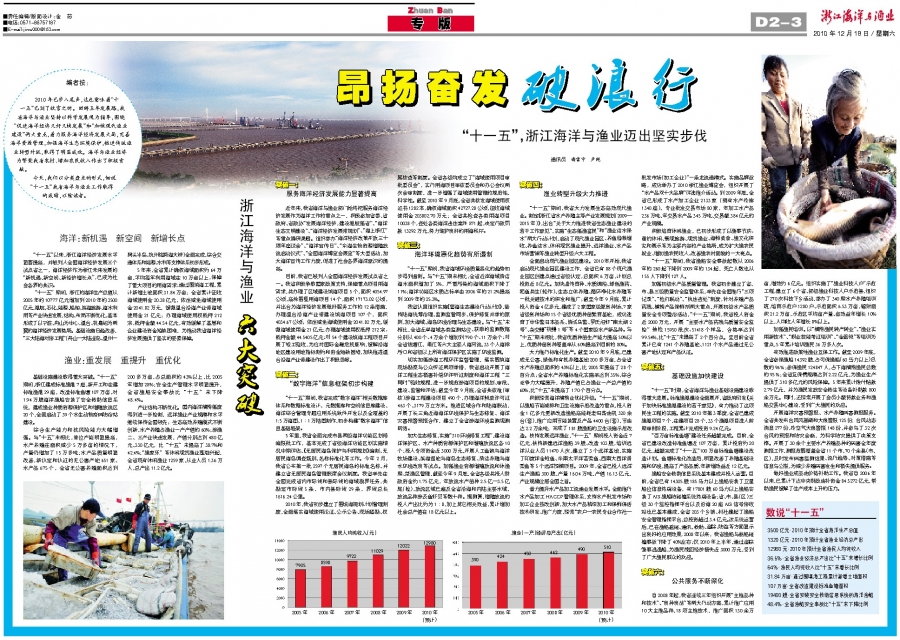

数说“十一五”

3500亿元:2010年预计全省海洋生产总值1320亿元:2010年预计全省渔业经济总产出12980元:2010年预计全省渔民人均纯收入36.5%:全省渔业经济总产出比“十五”末增长比例64%:渔民人均纯收入比“十五”末增长比例31.84万亩:通过围填海工程累计新增土地面积107万亩:全省改造建设标准鱼塘面积19400艘:全省安装安全救助信息系统的海洋渔船48.4%:全省渔船安全事故比“十五”末下降比例

近年来,我省海洋与渔业部门始终把服务海洋经济发展作为海洋工作的重点之一,积极参加省委、省政府、省政协“发展海洋经济,建设港航强省”、“海洋生态文明建设”、“海洋经济发展带规划”、“海上浙江”等重点调研课题。组织举办“海洋经济改革开放三十周年座谈会”、“海洋宣传日”、“东海生物资源增殖放流启动仪式”、“全国海洋博览会展览”等大型活动,加大海洋宣传工作力度,促进了社会各界海洋意识的提高。

目前,我省已被列入全国海洋经济发展试点省之一。我省积极争取国家政策支持,保障重点项目用海需求,共办理了区域建设填海项目5个,面积4054.97公顷,高涂围垦用海项目14个,面积17173.02公顷,并出台为海洋经济发展做好服务工作的12条措施,办理温台沿海产业带建设填海项目107个,面积4034.67公顷;依法减免海域使用金2041.82万元,缓缴海域使用金21亿元;办理海域使用权抵押212宗,抵押金额44.5405亿元;对54个建设填海工程项目开展了竣工验收,为应对国际金融危机影响,缓解沿海地区建设用地指标制约和资金短缺困难,加快推进温台沿海产业带建设作出了积极贡献。

突破二:

“数字海洋”信息框架初步构建

“十一五”期间,我省完成“数字海洋”相关数据库体系和数据标准设计、元数据库和空间信息库建设、海洋综合管理专题应用系统软件开发以及全覆盖的1:5万海图、1∶1万陆图制作,初步构建“数字海洋”信息基础框架。

5年里,我省全面完成市县两级海洋功能区划修编报批工作,基本完成了省级海洋功能区划实施情况中期评估、《无居民海岛保护与利用规划》编制、无居民海岛调查甄别、名称标准化等工作。今年2月,我省公布第一批2597个无居民海岛的标准名称,并建立省无居民海岛管理联席会议制度。我省率先在全国完成省内市际线和县际线的海域勘界任务,共勘定市际线5条,市内县际线29条,界线总长1616.24公里。

2010年,我省初步建立了围填海规划计划管理制度,全面落实海域使用论证、公示公告、现场踏勘、权属核查等制度。全省各级均成立了“海域使用项目审批委员会”,实行用海项目审核委员会和办公会议两次会审制度,进一步增强了海域使用管理的规范性、科学性。截至2010年9月底,全省共核发海域使用权证书1282本,确权海域面积42727.28公顷,征收海域使用金203802.70万元;全省共检查各类用海项目10038个,查处各类海洋违法案件871起,决定行政罚款13292万元,努力维护良好的用海秩序。

突破三:

海洋环境恶化趋势有所遏制

“十一五”期间,我省海域环境质量恶化的趋势初步得到遏制。与“十五”期末相比,全省近岸海域清洁海水面积增加了5%,严重污染的海域面积下降了11%;海洋功能区水质达标率由2006年的21.2%提高到2009年的25.3%。

我省认真组织实施《碧海生态建设行动计划》,坚持陆海统筹治理、监测监管同步、保护修复并举的原则,加大海域、海岛环境治理与生态建设。与“十五”末相比,全省近岸海域各类监测站位、获取的监测数据分别从400个、4万余个增加到790个、11万余个;对全省钱塘江、甬江等六大主要入海河流、33个入海排污口和省级以上所有海洋保护区实施了环境监测。

切实加强涉海工程环评监督管理,落实围填海现场勘察与公众听证两项举措,我省启动开展了海洋工程生态损害补偿环评听证制度和海洋工程“三同时”验收规程,进一步规范涉海项目的规划、审批、建设、监管和评估;截至今年9月底,全省共核准(审核)涉海工程建设项目490个,办理海洋倾废许可证463个、3179万立方米。推进区域合作和陆海联动,开展了长三角近海海洋环境保护与生态修复、海洋灾害预警预报合作,建立了全省涉海环境监测观测网络。

加大生态修复,实施“310环境修复工程”,建设海洋保护区、水产种质资源保护区和增殖放流区各10个;投入专项资金近3000万元,开展人工鱼礁与海洋牧场建设、滨海湿地与海岛生态修复、清洁养殖与海水环境改良等试点。加强渔业资源增殖放流和休渔期、禁渔区管理,截至今年9月底,全省各级共投入财政资金约1.75亿元,年放流水产苗种2.5亿—3.5亿尾(粒),放流区域已遍及全省沿海和内陆主要水域,放流品种涉及鱼虾贝等数十种。据测算,增殖放流的投入产出比约为1∶8,加上其它相关效益,累计增加社会总产值在18亿元以上。

突破四:

渔业转型升级大力推进

“十一五”期间,我省大力发展生态高效现代渔业。制定《浙江省水产养殖主导产业发展规划(2009—2015年)》,出台“关于大力推进我省生态渔业建设的若干工作意见”,实施“生态强渔富民”和“渔业洁水保水”两大行动计划,启动了现代渔业园区、养鱼稳粮增收、养鱼洁水、休闲观赏渔业提升、远洋渔业、水产品市场营销等渔业转型升级六大工程。

全面启动现代渔业园区建设。2010年开始,我省启动现代渔业园区建设工作,全省已有88个现代渔业园区创建点通过省级认定,总面积6万亩,计划总投资近8亿元。加快遗传育种、水质调控、绿色渔药、稻鱼共生(轮作)、生态立体养殖、循环净化水养殖等一批关键技术的研发和推广;截至今年9月底,累计投入资金4亿多元,建成了2家国家级原良种场、7家省级良种场和15个省级优质种苗繁育基地,成功选育了中华鳖日本品系、清溪乌鳖、罗氏沼虾“南太湖2号”、杂交鳢“杭鳢1号”等4个国家级水产新品种。与“十五”期末相比,我省优质种苗生产能力提高50%以上,优质种苗良种覆盖率从60%提高到目前的80%。

大力推行标准化生产。截至2010年9月底,已建成无公害、绿色和有机养殖基地200多万亩,占全省水产养殖总面积的43%以上,比2005年提高了28个百分点;全省水产养殖标准化实施率达到35%,综合竞争力大幅提升,养殖产值已占渔业一产总产值的60%,比“十五”末提高了1.70个百分点。

积极探索海洋捕捞业优化升级。“十一五”期间,以渔船节能减排和卫生设施示范改造为重点,投入资金1亿多元更新改造渔船高能耗老旧柴油机320余台(套),推广应用节能装置及产品4400台(套),节油达2.2万余吨;完成了181艘渔船的卫生设施示范改造。扶持发展远洋渔业,“十一五”期间投入资金近7亿元,扶持新建远洋渔船39艘、改造103艘,培训远洋从业人员11470人次,建立了3个远洋基地,实施了印度洋金枪鱼、东南太平洋茎柔鱼、西南大西洋滑柔鱼等5个远洋探捕项目。2009年,全省已投入远洋生产渔船300艘,产量16.04万吨,产值16.13亿元,产业规模位居全国之首。

着力提升水产品加工流通业发展水平。全面推行水产品加工HACCP管理体系,支持水产批发市场和加工企业技改创新,加大水产品精深加工和保鲜保活技术研发、推广力度,探索“农户—农民专业合作社—批发市场(加工企业)”一条龙流通模式。实施品牌战略,成功举办了2010浙江渔业博览会,组织开展了“水产品双十大品牌”评选推介活动。到2009年底,全省已形成了水产加工企业2133家(拥有水产冷库1340座)、专业批发交易市场80家,年加工水产品236万吨、年交易水产品345万吨、交易额384亿元的产业规模。

积极培育休闲渔业,已初步形成了以渔事节庆、垂钓休闲、景观旅游、观赏渔业、海鲜美食、渔文化研究和展示等为主要内容的产业格局,成为扩大渔农民就业、增加渔农民收入、改善渔农村面貌的一大亮点。

“十一五”期间,我省渔船安全事故起数从2006年的260起下降到2009年的134起,死亡人数也从155人下降到127人。

加强初级水产品质量管理。我省初步建立了省、市、县三级质量安全监管体系,率先在全国推行“三项记录”、“检打联动”、“执法查处”制度,针对养殖产品药残、捕捞产品保鲜剂两大重点,开展初级水产品质量安全专项整治活动,“十一五”期间,我省投入资金近2000万元,开展“主要水产品药残与质量安全监控”抽检15950批次、51418个样品,合格率达到99.54%,比“十五”末提高了2个百分点。至目前全省累计已有1241个养殖基地、1121个水产品通过无公害产地认定和产品认证。

突破五:

基础设施加快建设

“十一五”时期,全省海洋与渔业基础设施建设取得重大进展。标准渔港建设全面展开,省政府印发《关于加快标准渔港建设的若干意见》,有力推动了这项民生工程的实施。截至2010年第3季度,全省已建成渔港项目7个,在建项目28个,33个渔港项目进入前期审批阶段,工程累计完成投资9.24亿元。“百万亩标准鱼塘”建设任务超额完成。目前,全省已建设改造标准鱼塘近107万亩,累计投资约20亿元,超额完成了“十一五”100万亩标准鱼塘建设改造计划。鱼塘标准化改造后,明显改善了养殖基础设施和环境,提高了产品品质,年新增效益近12亿元。

渔船安全救助信息系统基本建成并投入运营。目前,全省已有14305艘185马力以上渔船安装了卫星船位信息终端设备,有17801艘60马力以上渔船安装了AIS渔船防碰撞系统终端设备;省、市、县(区)三级30个监控指挥平台以及沿海20座AIS信号接收站也已基本建成,全省203个乡镇、村社建起了渔船安全管理指挥平台,总投资超过3.4亿元。该系统运营后,已在渔船避碰、通讯、救助、追踪、防盗等方面显示出良好的应用效果,2008年以来,我省渔船与商船碰撞事故下降了40%左右;仅2010年上半年,通过追踪肇事逃逸船,为渔民挽回经济损失近3000万元,受到了广大渔民群众的欢迎。

突破六:

公共服务不断深化

自2008年起,我省连续三年组织开展“主推品种和技术”、“良种良法”等两大行动方案,累计推广应用10大主推品种、18项主推技术,推广面积130余万亩,增效约6亿元。组织实施了“渔业科技入户”示范工程,建立了6个省、部级渔业科技入户示范县,组织了270次科技下乡活动,举办了340期水产养殖培训班,培育示范户1280户、示范面积6.53万亩,辐射面积21.2万亩,示范区平均亩产量、亩效益年增长10%以上,人均收入年增长8%以上。

加强渔民培训。以“捕捞渔民转产转业”、“渔业实用新技术”、“职业技能考证培训”、“金蓝领”等培训为重点,5年累计培训渔民36万多人次。

有效推进政策性渔业互保工作。截至2009年底,全省参保渔船14392艘,占可保渔船(60马力以上)总数的96%;参保渔民124847人,占下海捕捞渔民总数的95%;全省互保费规模达到2.22亿元,为渔业生产提供了310多亿元的风险保障。5年来累计拨付赔款2.79亿元,并为渔民发放安全救生等设备补助款800余万元。同时,还探索开展了会员小额贷款业务和渔船交易中心建设,受到广大渔民的欢迎。

开展海洋灾害预警报、水产养殖病害测报服务。全省共发布台风风暴潮和大浪警报125份,台风动态消息277份,冷空气大浪警报148份,并参与了32次台风的预报和防灾会商,为科学防灾提供了决策支撑。开展了30余个主要水产养殖品种的病害全年度测报工作,测报范围覆盖全省11个市、70个余县(市、区),及时发布病害监测结果、流行趋势、对策措施等信息与公报,为减少养殖病害发生和损失提供服务。

做好渔业成品油价格补助工作。我省自2006年以来,已累计下达中央财政油补资金84.5272亿元,帮助渔民缓解了生产成本上升的压力。

数说“十一五”

3500亿元:2010年预计全省海洋生产总值1320亿元:2010年预计全省渔业经济总产出12980元:2010年预计全省渔民人均纯收入36.5%:全省渔业经济总产出比“十五”末增长比例64%:渔民人均纯收入比“十五”末增长比例31.84万亩:通过围填海工程累计新增土地面积107万亩:全省改造建设标准鱼塘面积19400艘:全省安装安全救助信息系统的海洋渔船48.4%:全省渔船安全事故比“十五”末下降比例