一个农民的绿色情结

——记30年植树2400亩的遂昌农民黄培松

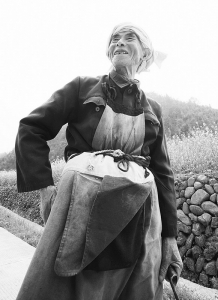

他年届八旬,头裹白色头巾,身穿补满补丁的蓝色围裙,腰绑柴刀,走在高低起伏的山道上,如履平地。

他就是以大山为家、为2400多亩荒山披上绿装的全国劳动模范黄培松。屈指算来,从1981年种下第一株树苗,到现在满山苍翠,树木连绵,已是整整30年。

从地道农民到造林高手——

30年时间,他种下50多万株树苗,造林面积达到2400多亩

30年前,家住遂昌县高坪乡茶树坪村的黄培松,经营着自家的一亩三分地。然而,起早贪黑地辛勤劳作,日子还是过得很清苦。为改变现状,农闲时,他和村民一道出门搞副业。那几年,他先后到过龙泉、龙游、开化等地,为当地的林场植树造林。数年磨练,他成了一名造林高手。

1981年,原蕉川乡夹路畈村的村干部听说黄培松种树本领高,便请他为该村的统管山植树造林。那一年,黄培松与夹路畈村签订了承包合同,对450亩统管山进行更新造林,同时,他还承包了这片统管山的林木采伐和护林任务,合同期为3年。

由于这片统管山处于两个乡的接合部,地处偏僻,远离村庄,盗伐林木事件时有发生。合同签订后,他带着妻子和6岁的女儿及所有家当,在山顶搭起草棚。从此,一家人吃住在山上,劈山整地,植树造林。

那是一段艰苦的岁月,一切都从零开始。白天,夫妻俩带着工人在荒山上挥锄洒汗;晚上,他俩在煤油灯下,一边吃着粗陋的饭菜,一边考虑着第二天的人手安排。吃完饭,往往累得倒头便睡。

由于常年雇佣工人,少则20多人,多则60多人,狭小的草棚显得拥挤不堪。1983年,他拆掉草棚,建起了树皮棚屋,还添置了石磨等农具,饲养了鸡、猫、狗等——黄培松下定决心扎根大山,为荒山披上绿装。

天道酬勤。1983年,剔除工人工资等开支,他从山上得到的纯收入达4450元。1984年,尝到造林甜头的黄培松又承包了113亩荒山造林任务,承包期为30年,林木成材后的收益与发包方六四分成。

……

此后的20多年,他马不停蹄地承包荒山造林,从夹路畈村、桐川村、大马埠村到新路湾村、三村等村,都建立了基地。

植树造林,不是说把树苗种下去就可以了,还要时常照料、精心管理。春天,他组织劳力开荒栽苗;夏秋,顶着烈日护苗育苗;冬天,冒着严寒劈山整地,为来年植树作准备。年复一年,年年如此。

黄培松全身心扑在植树造林上,他承包的山林,往往种植一片,成活一片,成活率达90%以上。

据统计,截至今年2月,黄培松的造林面积达到2400多亩。据林业工作人员介绍,每亩山能种160-240株树苗。按照每亩平均可种植200株计算,他已种下了48万多株树苗。加上树木成材砍伐后补种的树苗,共计50多万株。

瘦小的黄培松,人如其名,种下了数不清的绿色和希望。

从状元到全国劳模——

1985年,他被收录入《处州状元谱》;1989年,被评为全国劳模

30年来,黄培松吃住在大山,扎根在大山,把大山当作了自己的家;把一年年长高的树木,当作了最亲密的朋友;把植绿护绿,当成了自己的终身事业。

付出了,辛苦了,总有回报。

1985年,原丽水地委办公室和丽水地委农工部联合出了一本书——《处州状元谱》。这本书里,收录了原丽水地区在农林水牧渔方面作出突出成绩和贡献的个人及其先进事迹,其中,黄培松就“谱”上有名。

1988年,他被评为省劳动模范。

1989年,他又被评为全国劳动模范。

此外,他还数次获得县、地(市)、省级绿化先进个人。

面对各种荣誉,黄培松说,1989年9月上北京,是他一辈子最辉煌、最难忘的时刻。在人民大会堂西楼,他和上百位来自全国各条战线的全国劳模、先进工作者一起,和邓小平等国家领导人合影留念。

那一刻的黄培松,骄傲,自豪。那一刻的情景,被定格在那张3米多长的黑白照片上,成为他最宝贵的个人藏品,也成为他不断前进的巨大动力。

他说,军功章的背后,有自己辛勤的付出,也有妻子和儿女的默默支持。为了种好树,黄培松每年的出工天数保持在200天以上。他很少听戏、看电影,就连春节期间走亲访友,也要掂量掂量时间。即便抽出时间出门,也是快去快回。黄培松有一子一女,儿子住在老家高坪,孙子也早已在城里成家立业。可他外出造林30年来,仅有两年是回老家过年的。

黄培松有个好妻子。黄培松走到哪里,妻子就跟到哪里。由于长期劳累,常年生活在湿、冷的环境里,黄培松的妻子患了风湿性心脏病。即便如此,她还坚持劳动。1989年,她的病情加重,不得不住院治疗。但等病情稍稍有点起色,她就迫不及待地出院回家。回到家后,病情又严重起来,那时的她,为了不耽误季节,说什么也不愿意再去医院接受治疗。

1990年的一个晚上,黄培松的妻子心脏病突然发作。由于道远路差,黄培松未能及时送妻子去治疗。当夜,妻子还是熬不过疾病,在他怀里,静静地闭上了眼睛。第二天,他护送去世的妻子回老家。经过屋前不远处的桥头时,黄培松想到自己当初将妻子接过来的情景,一向坚强的他落泪了。

直到现在,他还珍藏着妻子的照片,夜深人静时,拿出来看看,和妻子说说自己和儿女的现状。对于妻子,他的心里一直很内疚。

从“负翁”到“绿色富翁”——

以前,他连过年的肉都要借;现在,每年纯收入达10多万元,生态效益高得无法统计

见过或与黄培松接触过的人都清楚,黄培松很“抠门”,无论是创业初期,还是到现在每年年收入10多万元。听前来串门的村民说,他以前专抽旱烟,直到前年,承包林有了效益,还掉所有欠款后,才改抽牡丹牌香烟。

黄培松不仅在生活上“抠门”,就连在植树造林上,也将“抠门”发挥得淋漓尽致。开荒植树造林不容易,何况是这么大的面积,何况一坚持就是30年。据介绍,树木要生长25年,才适宜砍伐。如果手头没有足够的周转资金,这项事业就很难坚持下去,何况黄培松的承包面积一年年扩大,头25年只有付出,没有产出。

可这个难题难不倒黄培松。早在1981年,他就学会了以短养长,以耕代抚,使长、中、短期都有收益——他在林木间套种玉米和黄豆,当年就有收益;套种油桐,数年后就有收益。除此之外,他还到遂昌县城附近承包了80亩水果山、办木材加工厂等,这样,就可以弥补杉树、松树等树种生长周期长、资金周转不灵的缺陷。于是,套种的收入成了纯收入,而造林补助和次材小料等收入,正好用来支付植绿护绿的劳动报酬和其他支出。

尽管如此,随着造林面积的扩大,黄培松感觉经济压力越来越大。造林让老黄成了“负翁”。从1984年开始,他到农村信用社贷款用于支付造林费用,每次贷两三千元,当年就要偿还。1994年,他到信用社贷了4万元,由于造林还没有收入,当年贷款没有还上,一直拖到2002年,本金加利息竟高达10多万元。因为还不上贷款,他曾被起诉。

黄培松说:“最困难的年头是1985年,过年时连猪肉都买不起,最后还是借了7斤猪肉过年。”尽管如此,他一直舍不得砍树。

等待,只有等待。

冬去春来,收获的季节终于到了。从2007年开始,黄培松每年按指标有计划砍伐,刨去分成和工资开支,每亩山林的收入在300元左右,每年收入有10多万元。按照2400亩的面积和现在的市场行情,他的“绿色银行”能为他带来72万元的收益——曾经的“负翁”,终于还掉债务,变成了货真价实的“绿色富翁”。而植树造林产生的生态效益,则高得无法统计。

今年,一些山林承包到期后,黄培松又开始了新一轮承包,承包期还是30年。未来30年,满山的“绿色银行”将给他带来源源不断的收益。他说,今年春天,他在去年砍伐的100亩山林里,补种上了2万多株杉木树苗,20多年后,这批杉木又将给他带来新的希望和财富。

黄培松今年已79岁了,身体也逐渐衰弱,但每隔两天,他就要上山转转,看看树木的生长情况。看到自己亲手种下的树苗渐渐长大,面对新一轮生命,黄培松觉得自己变年轻了。“离开这里,看不到自己种下的树,心里不踏实。”黄培松说。

(雷晓燕潘俊周肇恒/文项文俊/图)

他就是以大山为家、为2400多亩荒山披上绿装的全国劳动模范黄培松。屈指算来,从1981年种下第一株树苗,到现在满山苍翠,树木连绵,已是整整30年。

从地道农民到造林高手——

30年时间,他种下50多万株树苗,造林面积达到2400多亩

30年前,家住遂昌县高坪乡茶树坪村的黄培松,经营着自家的一亩三分地。然而,起早贪黑地辛勤劳作,日子还是过得很清苦。为改变现状,农闲时,他和村民一道出门搞副业。那几年,他先后到过龙泉、龙游、开化等地,为当地的林场植树造林。数年磨练,他成了一名造林高手。

1981年,原蕉川乡夹路畈村的村干部听说黄培松种树本领高,便请他为该村的统管山植树造林。那一年,黄培松与夹路畈村签订了承包合同,对450亩统管山进行更新造林,同时,他还承包了这片统管山的林木采伐和护林任务,合同期为3年。

由于这片统管山处于两个乡的接合部,地处偏僻,远离村庄,盗伐林木事件时有发生。合同签订后,他带着妻子和6岁的女儿及所有家当,在山顶搭起草棚。从此,一家人吃住在山上,劈山整地,植树造林。

那是一段艰苦的岁月,一切都从零开始。白天,夫妻俩带着工人在荒山上挥锄洒汗;晚上,他俩在煤油灯下,一边吃着粗陋的饭菜,一边考虑着第二天的人手安排。吃完饭,往往累得倒头便睡。

由于常年雇佣工人,少则20多人,多则60多人,狭小的草棚显得拥挤不堪。1983年,他拆掉草棚,建起了树皮棚屋,还添置了石磨等农具,饲养了鸡、猫、狗等——黄培松下定决心扎根大山,为荒山披上绿装。

天道酬勤。1983年,剔除工人工资等开支,他从山上得到的纯收入达4450元。1984年,尝到造林甜头的黄培松又承包了113亩荒山造林任务,承包期为30年,林木成材后的收益与发包方六四分成。

……

此后的20多年,他马不停蹄地承包荒山造林,从夹路畈村、桐川村、大马埠村到新路湾村、三村等村,都建立了基地。

植树造林,不是说把树苗种下去就可以了,还要时常照料、精心管理。春天,他组织劳力开荒栽苗;夏秋,顶着烈日护苗育苗;冬天,冒着严寒劈山整地,为来年植树作准备。年复一年,年年如此。

黄培松全身心扑在植树造林上,他承包的山林,往往种植一片,成活一片,成活率达90%以上。

据统计,截至今年2月,黄培松的造林面积达到2400多亩。据林业工作人员介绍,每亩山能种160-240株树苗。按照每亩平均可种植200株计算,他已种下了48万多株树苗。加上树木成材砍伐后补种的树苗,共计50多万株。

瘦小的黄培松,人如其名,种下了数不清的绿色和希望。

从状元到全国劳模——

1985年,他被收录入《处州状元谱》;1989年,被评为全国劳模

30年来,黄培松吃住在大山,扎根在大山,把大山当作了自己的家;把一年年长高的树木,当作了最亲密的朋友;把植绿护绿,当成了自己的终身事业。

付出了,辛苦了,总有回报。

1985年,原丽水地委办公室和丽水地委农工部联合出了一本书——《处州状元谱》。这本书里,收录了原丽水地区在农林水牧渔方面作出突出成绩和贡献的个人及其先进事迹,其中,黄培松就“谱”上有名。

1988年,他被评为省劳动模范。

1989年,他又被评为全国劳动模范。

此外,他还数次获得县、地(市)、省级绿化先进个人。

面对各种荣誉,黄培松说,1989年9月上北京,是他一辈子最辉煌、最难忘的时刻。在人民大会堂西楼,他和上百位来自全国各条战线的全国劳模、先进工作者一起,和邓小平等国家领导人合影留念。

那一刻的黄培松,骄傲,自豪。那一刻的情景,被定格在那张3米多长的黑白照片上,成为他最宝贵的个人藏品,也成为他不断前进的巨大动力。

他说,军功章的背后,有自己辛勤的付出,也有妻子和儿女的默默支持。为了种好树,黄培松每年的出工天数保持在200天以上。他很少听戏、看电影,就连春节期间走亲访友,也要掂量掂量时间。即便抽出时间出门,也是快去快回。黄培松有一子一女,儿子住在老家高坪,孙子也早已在城里成家立业。可他外出造林30年来,仅有两年是回老家过年的。

黄培松有个好妻子。黄培松走到哪里,妻子就跟到哪里。由于长期劳累,常年生活在湿、冷的环境里,黄培松的妻子患了风湿性心脏病。即便如此,她还坚持劳动。1989年,她的病情加重,不得不住院治疗。但等病情稍稍有点起色,她就迫不及待地出院回家。回到家后,病情又严重起来,那时的她,为了不耽误季节,说什么也不愿意再去医院接受治疗。

1990年的一个晚上,黄培松的妻子心脏病突然发作。由于道远路差,黄培松未能及时送妻子去治疗。当夜,妻子还是熬不过疾病,在他怀里,静静地闭上了眼睛。第二天,他护送去世的妻子回老家。经过屋前不远处的桥头时,黄培松想到自己当初将妻子接过来的情景,一向坚强的他落泪了。

直到现在,他还珍藏着妻子的照片,夜深人静时,拿出来看看,和妻子说说自己和儿女的现状。对于妻子,他的心里一直很内疚。

从“负翁”到“绿色富翁”——

以前,他连过年的肉都要借;现在,每年纯收入达10多万元,生态效益高得无法统计

见过或与黄培松接触过的人都清楚,黄培松很“抠门”,无论是创业初期,还是到现在每年年收入10多万元。听前来串门的村民说,他以前专抽旱烟,直到前年,承包林有了效益,还掉所有欠款后,才改抽牡丹牌香烟。

黄培松不仅在生活上“抠门”,就连在植树造林上,也将“抠门”发挥得淋漓尽致。开荒植树造林不容易,何况是这么大的面积,何况一坚持就是30年。据介绍,树木要生长25年,才适宜砍伐。如果手头没有足够的周转资金,这项事业就很难坚持下去,何况黄培松的承包面积一年年扩大,头25年只有付出,没有产出。

可这个难题难不倒黄培松。早在1981年,他就学会了以短养长,以耕代抚,使长、中、短期都有收益——他在林木间套种玉米和黄豆,当年就有收益;套种油桐,数年后就有收益。除此之外,他还到遂昌县城附近承包了80亩水果山、办木材加工厂等,这样,就可以弥补杉树、松树等树种生长周期长、资金周转不灵的缺陷。于是,套种的收入成了纯收入,而造林补助和次材小料等收入,正好用来支付植绿护绿的劳动报酬和其他支出。

尽管如此,随着造林面积的扩大,黄培松感觉经济压力越来越大。造林让老黄成了“负翁”。从1984年开始,他到农村信用社贷款用于支付造林费用,每次贷两三千元,当年就要偿还。1994年,他到信用社贷了4万元,由于造林还没有收入,当年贷款没有还上,一直拖到2002年,本金加利息竟高达10多万元。因为还不上贷款,他曾被起诉。

黄培松说:“最困难的年头是1985年,过年时连猪肉都买不起,最后还是借了7斤猪肉过年。”尽管如此,他一直舍不得砍树。

等待,只有等待。

冬去春来,收获的季节终于到了。从2007年开始,黄培松每年按指标有计划砍伐,刨去分成和工资开支,每亩山林的收入在300元左右,每年收入有10多万元。按照2400亩的面积和现在的市场行情,他的“绿色银行”能为他带来72万元的收益——曾经的“负翁”,终于还掉债务,变成了货真价实的“绿色富翁”。而植树造林产生的生态效益,则高得无法统计。

今年,一些山林承包到期后,黄培松又开始了新一轮承包,承包期还是30年。未来30年,满山的“绿色银行”将给他带来源源不断的收益。他说,今年春天,他在去年砍伐的100亩山林里,补种上了2万多株杉木树苗,20多年后,这批杉木又将给他带来新的希望和财富。

黄培松今年已79岁了,身体也逐渐衰弱,但每隔两天,他就要上山转转,看看树木的生长情况。看到自己亲手种下的树苗渐渐长大,面对新一轮生命,黄培松觉得自己变年轻了。“离开这里,看不到自己种下的树,心里不踏实。”黄培松说。

(雷晓燕潘俊周肇恒/文项文俊/图)