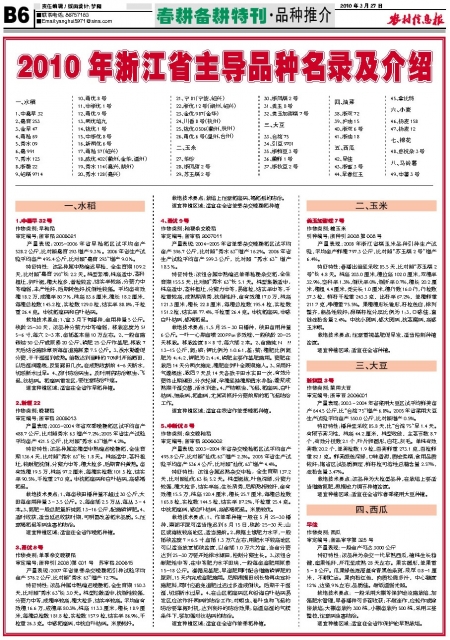

2010年浙江省主导品种名录及介绍

一、水稻

1、中嘉早322、嘉育2533、金早474、甬籼695、秀水096、嘉9917、秀水1238、浙粳229、绍糯971410、甬优8号11、中浙优1号12、甬优9号13、两优培九14、钱优1号15、中浙优8号16、新两优6号17、甬籼57(绍兴)18、威优402(衢州、金华、温州)19、秀水114(嘉兴、湖州)20、秀水128(嘉兴)21、宁81(宁波、绍兴)22、浙优12号(湖州、绍兴)23、金优987(金华)24、川香8号(杭州)25、钱优0506(衢州、杭州)26、甬优6号(温州、台州)

二、玉米

27、华珍28、浙凤甜2号29、苏玉糯2号30、浙凤糯2号31、美玉8号32、美玉加甜糯7号

三、大豆

33、台湾7534、引豆970135、浙鲜豆3号36、衢鲜1号37、浙秋豆2号

四、油菜

38、浙双7239、沪油1540、浙双6号41、浙油18

五、西瓜

42、早佳43、浙蜜3号44、早春红玉45、拿比特

六、小麦

46、扬麦15847、扬麦12

七、棉花

48、慈抗杂3号

八、马铃薯

49、中薯3号

一、水稻

1、中嘉早32号

作物类别:早籼稻审定编号:浙审稻2006021 产量表现:2005-2006年省早籼稻区试平均亩产528.2公斤,比对照嘉育293增产9.3%。2006年省生产试验平均亩产495.4公斤,比对照“嘉育293”增产9.0%。

特征特性:该品种属中熟偏迟早籼,全生育期109.2天,比对照“嘉育293”长2.2天。株型紧凑,株高适中,茎秆粗壮,剑叶挺,穗大粒多,着粒较密,结实率较高,分蘖力中等偏弱,丰产性好,后期转色好,抗倒性较强。平均亩有效穗18.2万,成穗率80.7%,株高83.6厘米,穗长18.2厘米,每穗总粒数145.2粒,实粒数129.0粒,结实率88.8%,千粒重26.4克。中抗稻瘟病和白叶枯病。

栽培技术要点:1、宜3月下旬播种,亩用种量5公斤。秧龄25-30天,该品种分蘖力中等偏弱,移栽密度为5?5-6寸,每穴2-3本,亩插基本苗10万左右。2、一般亩施碳铵50公斤或尿素20公斤、磷肥25公斤作基肥,移栽7天后结合施除草剂每亩追施尿素7.5公斤。3、浅水勤灌促分蘖,干干湿湿到成熟。苗数达到苗峰的70%时开始晒田,以后湿润灌溉,反复露田几次。在成熟收割前4-6天断水,切忌断水过早。4、及时防治病虫。及时用药防治螟虫、飞虱、纹枯病。稻瘟病重发区,要注意防治叶瘟。

适宜种植区域:适宜在全省作早稻种植。

2、浙粳22

作物类别:晚粳稻审定编号:浙审稻2006013 产量表现:2003-2004年省双季晚粳稻区试平均亩产488.7公斤,比对照秀水63增产7.2%;2005年省生产试验平均亩产421.5公斤,比对照“秀水63”增产4.2%。

特征特性:该品种属密穗型中熟偏迟晚粳稻,全生育期136.4天,比对照“秀水63”长1.8天。株高适中,茎秆粗壮,较耐肥抗倒,分蘖力中等,穗大粒多,后期青秆黄熟。亩有效穗19.5万,株高97.2厘米,每穗实粒数101.5粒,结实率90.5%,千粒重27.0克。中抗稻瘟病和白叶枯病,高感褐稻虱。

栽培技术要点:1、每亩秧田播种量不超过30公斤,大田每亩用种量3~3.5公斤。2、每亩插2.5万丛,每丛3~4本。3、氮肥一般总肥量折纯氮13-16公斤,配施磷钾肥。4、适时收获,适当延迟收获时期,可明显改善稻米品质。5、注意褐稻虱等病虫害的防治。

适宜种植区域:适宜在全省作晚稻种植。

3、甬优8号

作物类别:单季杂交晚粳稻审定编号:浙种引(2008)第001号 苏审稻200615 产量表现:2007年省单季杂交晚粳稻引种试验平均亩产576.2公斤,比对照“秀水63”增产12.7%。

特征特性:该品种属中熟偏迟晚粳稻,全生育期150.3天,比对照“秀水63”长3.0天。株型松散适中,抗倒性较强,分蘖力中等,成穗率较高,穗大粒多,结实率较高。平均亩有效穗16.6万,成穗率80.3%,株高113.3厘米,穗长18.9厘米,每穗总粒数181.8粒,实粒数157.9粒,结实率86.9%,千粒重26.3克。中感稻瘟病,中抗白叶枯病。米质较好。

栽培技术要点:栽培上注意稻瘟病、褐稻虱的防治。

适宜种植区域:适宜在全省单季杂交晚粳稻种植

4、甬优9号

作物类别:籼粳杂交晚稻审定编号:浙审稻2007011 产量表现:2004-2005年省单季杂交晚粳稻区试平均亩产596.7公斤,比对照“秀水63”增产16.2%。2006年省生产试验平均亩产599.3公斤,比对照“秀水63”增产18.5%。

特征特性:该组合属中熟偏迟单季籼粳杂交稻,全生育期155.5天,比对照“秀水63”长5.1天。株型集散适中,株高适中,茎秆粗壮,分蘖力中等,易落粒,结实率中等,千粒重较高,成熟期清秀,抗倒性好,亩有效穗17.0万,株高121.3厘米,穗长22.8厘米,每穗总粒数195.4粒,实粒数151.2粒,结实率77.4%,千粒重26.4克。中抗稻瘟病,中感白叶枯病,感褐稻虱。

栽培技术要点:1、5月25~30日播种,秧田亩用种量6公斤。一叶一心期亩喷200PPm多效唑,一般秧龄20-25天移栽。移栽密度8×8寸,每穴插2本。2、亩施纯N ??13-15公斤,氮:磷:钾比例为1:0.6:1,基:蘖:穗肥比例氮肥为4:4:2,钾肥为2:4:4,磷肥主要作基肥施用。蘖肥在栽后14天分两次施完,穗肥在剑叶全展期施入。3、采用好气灌溉法,栽后7天及14天各放干田水实田一次,有效分蘖终止期搁田,分次轻搁,孕穗至抽穗期薄水养胎,灌浆成熟期干湿交替,活水到老。4、严防螟虫、飞虱、稻瘟病、白叶枯病、细条病、稻曲病,尤其需抓好分蘖前期的稻飞虱防治工作。

适宜种植区域:适宜在我省作单季晚稻种植。

5、中浙优8号

作物类别:杂交晚籼稻审定编号:浙审稻2006002 产量表现:2003-2004年省杂交晚籼稻区试平均亩产495.8公斤,比对照“汕优63”增产2.3%。2005年省生产试验平均亩产536.4公斤,比对照“汕优63”增产4.4%。

特征特性:该组合属迟熟杂交中籼,全生育期137.2天,比对照汕优63长5.2天。株型挺拔,叶色深绿,分蘖力较强,穗大粒多,结实率高,生长清秀,后期熟相较好,亩有效穗15.5万,株高120.4厘米,穗长25.7厘米,每穗总粒数165.8粒,实粒数144.5粒,结实率87.2%,千粒重25.4克。中抗稻瘟病,感白叶枯病,高感褐稻虱。米质较优。

栽培技术要点:1、作单季种植一般在5月25-30播种,南部平原可适当推迟到6月15日,秧龄25-30天;山区或海拔较高地区,适当提前。2、根据土壤肥力水平,一般插秧密度7×6.5寸,亩插1.3万穴左右;用肥水平较高地区可以适当放宽插秧密度,以亩插1.0万穴为宜,当亩分蘖达到25-30万要开始排水搁田,控制分蘖生长。3、该组合耐肥性中等,在中等肥力水平田块,一般每亩追肥用尿素15-18公斤。遵循足基肥、早追肥同时配合增施磷钾肥的原则,15天内完成追肥施用。后期根据田间长势再决定补施肥料,同时应避免追肥过迟过多造成倒伏。后期干干湿湿,切忌断水过早。4、在山区稻瘟病区和沿海白叶枯病易发区应该作好两病的防治工作;对螟虫、卷叶虫和飞虱的防治要掌握时机,达到良好的防治效果;高温高湿的气候条件下,要加强对纹枯病的防治。

适宜种植区域:适宜在全省作单季稻种植。

二、玉米

美玉加甜糯7号

作物类别:糯玉米引种编号:浙种引2008第008号

产量表现:2008年浙江省糯玉米品种引种生产试验,平均亩产鲜穗797.3公斤,比对照“苏玉糯2号”增产6.4%。

特征特性:春播出苗至采收85.5天,比对照“苏玉糯2号”长4.8天。株高203.0厘米,穗位高102.0厘米,双穗率32.9%,空秆率1.3%,倒伏率0%,倒折率0.7%,穗长20.2厘米,穗粗4.4厘米,秃尖长1.0厘米,穗行数16.0行,行粒数37.3粒,鲜籽千粒重243.3克,出籽率67.2%,单穗鲜重211.7克,净穗重75.5%。果穗穗形长锥形,籽粒色白,排列整齐,商品性较好;甜糯籽粒分离比例为1:3,口感佳,直链淀粉含量2.4%。中抗小斑病,感大斑病,抗茎腐病,高感玉米螟。

栽培技术要点:注意重视基肥促早发,适当控制种植密度。

适宜种植区域:适宜在全省种植。

三、大豆

浙鲜豆3号

作物类别:菜用大豆审定编号:浙审豆2006001 产量表现:2003-2004年省菜用大豆区试平均鲜荚亩产644.5公斤,比“台湾75”增产6.8%。2005年省菜用大豆生产试验平均亩产550.0公斤,比对照增产0.5%。

特征特性:播种至采收85.8天,比“台湾75”早1.4天。有限节荚习性,株高44.2厘米,株型收敛,主茎节数8.7个,有效分枝数2.1个,叶片卵圆形、白花、灰毛。单株有效荚数20.2个,单荚粒数1.9粒,百荚鲜重273.1克,百粒鲜重82.1克。鲜荚颜色深绿,口味香甜,质地柔糯,食用品质较好;据省区试品质测定,鲜籽粒可溶性总糖含量2.57%,淀粉含量3.47%。

栽培技术要点:该品种为大粒型品种,在栽培上要适当增施氮肥,根据地力调节种植密度。

适宜种植区域:适宜在全省作春季菜用大豆种植。

四、西瓜

早佳

作物类别:西瓜审定编号:浙品审字第325号

产量表现:一般亩产可达3000公斤

特征特性:该品种为杂交一代早熟西瓜,植株生长稳健,座果性好,开花至成熟28天左右。果实圆形,单果重5-8公斤。瓜果绿色底覆盖有青黑色条斑,皮厚0.8-1厘米,不耐贮运。果肉粉红色,肉质松脆多汁,中心糖度12%,边缘9%左右,品质佳。耐低温弱光照。

栽培技术要点:一般采用大棚等保护地设施栽培,加强肥水管理,早春播种可多茬收获;不耐连作,应轮作或嫁接栽培;大棚亩栽约300株,小棚亩栽约500株,采用三蔓整枝,注意病虫害防治。

适宜种植区域:适宜在全省作保护地早熟栽培。

1、中嘉早322、嘉育2533、金早474、甬籼695、秀水096、嘉9917、秀水1238、浙粳229、绍糯971410、甬优8号11、中浙优1号12、甬优9号13、两优培九14、钱优1号15、中浙优8号16、新两优6号17、甬籼57(绍兴)18、威优402(衢州、金华、温州)19、秀水114(嘉兴、湖州)20、秀水128(嘉兴)21、宁81(宁波、绍兴)22、浙优12号(湖州、绍兴)23、金优987(金华)24、川香8号(杭州)25、钱优0506(衢州、杭州)26、甬优6号(温州、台州)

二、玉米

27、华珍28、浙凤甜2号29、苏玉糯2号30、浙凤糯2号31、美玉8号32、美玉加甜糯7号

三、大豆

33、台湾7534、引豆970135、浙鲜豆3号36、衢鲜1号37、浙秋豆2号

四、油菜

38、浙双7239、沪油1540、浙双6号41、浙油18

五、西瓜

42、早佳43、浙蜜3号44、早春红玉45、拿比特

六、小麦

46、扬麦15847、扬麦12

七、棉花

48、慈抗杂3号

八、马铃薯

49、中薯3号

一、水稻

1、中嘉早32号

作物类别:早籼稻审定编号:浙审稻2006021 产量表现:2005-2006年省早籼稻区试平均亩产528.2公斤,比对照嘉育293增产9.3%。2006年省生产试验平均亩产495.4公斤,比对照“嘉育293”增产9.0%。

特征特性:该品种属中熟偏迟早籼,全生育期109.2天,比对照“嘉育293”长2.2天。株型紧凑,株高适中,茎秆粗壮,剑叶挺,穗大粒多,着粒较密,结实率较高,分蘖力中等偏弱,丰产性好,后期转色好,抗倒性较强。平均亩有效穗18.2万,成穗率80.7%,株高83.6厘米,穗长18.2厘米,每穗总粒数145.2粒,实粒数129.0粒,结实率88.8%,千粒重26.4克。中抗稻瘟病和白叶枯病。

栽培技术要点:1、宜3月下旬播种,亩用种量5公斤。秧龄25-30天,该品种分蘖力中等偏弱,移栽密度为5?5-6寸,每穴2-3本,亩插基本苗10万左右。2、一般亩施碳铵50公斤或尿素20公斤、磷肥25公斤作基肥,移栽7天后结合施除草剂每亩追施尿素7.5公斤。3、浅水勤灌促分蘖,干干湿湿到成熟。苗数达到苗峰的70%时开始晒田,以后湿润灌溉,反复露田几次。在成熟收割前4-6天断水,切忌断水过早。4、及时防治病虫。及时用药防治螟虫、飞虱、纹枯病。稻瘟病重发区,要注意防治叶瘟。

适宜种植区域:适宜在全省作早稻种植。

2、浙粳22

作物类别:晚粳稻审定编号:浙审稻2006013 产量表现:2003-2004年省双季晚粳稻区试平均亩产488.7公斤,比对照秀水63增产7.2%;2005年省生产试验平均亩产421.5公斤,比对照“秀水63”增产4.2%。

特征特性:该品种属密穗型中熟偏迟晚粳稻,全生育期136.4天,比对照“秀水63”长1.8天。株高适中,茎秆粗壮,较耐肥抗倒,分蘖力中等,穗大粒多,后期青秆黄熟。亩有效穗19.5万,株高97.2厘米,每穗实粒数101.5粒,结实率90.5%,千粒重27.0克。中抗稻瘟病和白叶枯病,高感褐稻虱。

栽培技术要点:1、每亩秧田播种量不超过30公斤,大田每亩用种量3~3.5公斤。2、每亩插2.5万丛,每丛3~4本。3、氮肥一般总肥量折纯氮13-16公斤,配施磷钾肥。4、适时收获,适当延迟收获时期,可明显改善稻米品质。5、注意褐稻虱等病虫害的防治。

适宜种植区域:适宜在全省作晚稻种植。

3、甬优8号

作物类别:单季杂交晚粳稻审定编号:浙种引(2008)第001号 苏审稻200615 产量表现:2007年省单季杂交晚粳稻引种试验平均亩产576.2公斤,比对照“秀水63”增产12.7%。

特征特性:该品种属中熟偏迟晚粳稻,全生育期150.3天,比对照“秀水63”长3.0天。株型松散适中,抗倒性较强,分蘖力中等,成穗率较高,穗大粒多,结实率较高。平均亩有效穗16.6万,成穗率80.3%,株高113.3厘米,穗长18.9厘米,每穗总粒数181.8粒,实粒数157.9粒,结实率86.9%,千粒重26.3克。中感稻瘟病,中抗白叶枯病。米质较好。

栽培技术要点:栽培上注意稻瘟病、褐稻虱的防治。

适宜种植区域:适宜在全省单季杂交晚粳稻种植

4、甬优9号

作物类别:籼粳杂交晚稻审定编号:浙审稻2007011 产量表现:2004-2005年省单季杂交晚粳稻区试平均亩产596.7公斤,比对照“秀水63”增产16.2%。2006年省生产试验平均亩产599.3公斤,比对照“秀水63”增产18.5%。

特征特性:该组合属中熟偏迟单季籼粳杂交稻,全生育期155.5天,比对照“秀水63”长5.1天。株型集散适中,株高适中,茎秆粗壮,分蘖力中等,易落粒,结实率中等,千粒重较高,成熟期清秀,抗倒性好,亩有效穗17.0万,株高121.3厘米,穗长22.8厘米,每穗总粒数195.4粒,实粒数151.2粒,结实率77.4%,千粒重26.4克。中抗稻瘟病,中感白叶枯病,感褐稻虱。

栽培技术要点:1、5月25~30日播种,秧田亩用种量6公斤。一叶一心期亩喷200PPm多效唑,一般秧龄20-25天移栽。移栽密度8×8寸,每穴插2本。2、亩施纯N ??13-15公斤,氮:磷:钾比例为1:0.6:1,基:蘖:穗肥比例氮肥为4:4:2,钾肥为2:4:4,磷肥主要作基肥施用。蘖肥在栽后14天分两次施完,穗肥在剑叶全展期施入。3、采用好气灌溉法,栽后7天及14天各放干田水实田一次,有效分蘖终止期搁田,分次轻搁,孕穗至抽穗期薄水养胎,灌浆成熟期干湿交替,活水到老。4、严防螟虫、飞虱、稻瘟病、白叶枯病、细条病、稻曲病,尤其需抓好分蘖前期的稻飞虱防治工作。

适宜种植区域:适宜在我省作单季晚稻种植。

5、中浙优8号

作物类别:杂交晚籼稻审定编号:浙审稻2006002 产量表现:2003-2004年省杂交晚籼稻区试平均亩产495.8公斤,比对照“汕优63”增产2.3%。2005年省生产试验平均亩产536.4公斤,比对照“汕优63”增产4.4%。

特征特性:该组合属迟熟杂交中籼,全生育期137.2天,比对照汕优63长5.2天。株型挺拔,叶色深绿,分蘖力较强,穗大粒多,结实率高,生长清秀,后期熟相较好,亩有效穗15.5万,株高120.4厘米,穗长25.7厘米,每穗总粒数165.8粒,实粒数144.5粒,结实率87.2%,千粒重25.4克。中抗稻瘟病,感白叶枯病,高感褐稻虱。米质较优。

栽培技术要点:1、作单季种植一般在5月25-30播种,南部平原可适当推迟到6月15日,秧龄25-30天;山区或海拔较高地区,适当提前。2、根据土壤肥力水平,一般插秧密度7×6.5寸,亩插1.3万穴左右;用肥水平较高地区可以适当放宽插秧密度,以亩插1.0万穴为宜,当亩分蘖达到25-30万要开始排水搁田,控制分蘖生长。3、该组合耐肥性中等,在中等肥力水平田块,一般每亩追肥用尿素15-18公斤。遵循足基肥、早追肥同时配合增施磷钾肥的原则,15天内完成追肥施用。后期根据田间长势再决定补施肥料,同时应避免追肥过迟过多造成倒伏。后期干干湿湿,切忌断水过早。4、在山区稻瘟病区和沿海白叶枯病易发区应该作好两病的防治工作;对螟虫、卷叶虫和飞虱的防治要掌握时机,达到良好的防治效果;高温高湿的气候条件下,要加强对纹枯病的防治。

适宜种植区域:适宜在全省作单季稻种植。

二、玉米

美玉加甜糯7号

作物类别:糯玉米引种编号:浙种引2008第008号

产量表现:2008年浙江省糯玉米品种引种生产试验,平均亩产鲜穗797.3公斤,比对照“苏玉糯2号”增产6.4%。

特征特性:春播出苗至采收85.5天,比对照“苏玉糯2号”长4.8天。株高203.0厘米,穗位高102.0厘米,双穗率32.9%,空秆率1.3%,倒伏率0%,倒折率0.7%,穗长20.2厘米,穗粗4.4厘米,秃尖长1.0厘米,穗行数16.0行,行粒数37.3粒,鲜籽千粒重243.3克,出籽率67.2%,单穗鲜重211.7克,净穗重75.5%。果穗穗形长锥形,籽粒色白,排列整齐,商品性较好;甜糯籽粒分离比例为1:3,口感佳,直链淀粉含量2.4%。中抗小斑病,感大斑病,抗茎腐病,高感玉米螟。

栽培技术要点:注意重视基肥促早发,适当控制种植密度。

适宜种植区域:适宜在全省种植。

三、大豆

浙鲜豆3号

作物类别:菜用大豆审定编号:浙审豆2006001 产量表现:2003-2004年省菜用大豆区试平均鲜荚亩产644.5公斤,比“台湾75”增产6.8%。2005年省菜用大豆生产试验平均亩产550.0公斤,比对照增产0.5%。

特征特性:播种至采收85.8天,比“台湾75”早1.4天。有限节荚习性,株高44.2厘米,株型收敛,主茎节数8.7个,有效分枝数2.1个,叶片卵圆形、白花、灰毛。单株有效荚数20.2个,单荚粒数1.9粒,百荚鲜重273.1克,百粒鲜重82.1克。鲜荚颜色深绿,口味香甜,质地柔糯,食用品质较好;据省区试品质测定,鲜籽粒可溶性总糖含量2.57%,淀粉含量3.47%。

栽培技术要点:该品种为大粒型品种,在栽培上要适当增施氮肥,根据地力调节种植密度。

适宜种植区域:适宜在全省作春季菜用大豆种植。

四、西瓜

早佳

作物类别:西瓜审定编号:浙品审字第325号

产量表现:一般亩产可达3000公斤

特征特性:该品种为杂交一代早熟西瓜,植株生长稳健,座果性好,开花至成熟28天左右。果实圆形,单果重5-8公斤。瓜果绿色底覆盖有青黑色条斑,皮厚0.8-1厘米,不耐贮运。果肉粉红色,肉质松脆多汁,中心糖度12%,边缘9%左右,品质佳。耐低温弱光照。

栽培技术要点:一般采用大棚等保护地设施栽培,加强肥水管理,早春播种可多茬收获;不耐连作,应轮作或嫁接栽培;大棚亩栽约300株,小棚亩栽约500株,采用三蔓整枝,注意病虫害防治。

适宜种植区域:适宜在全省作保护地早熟栽培。