□往事悠悠/□张慧英

扫 盲

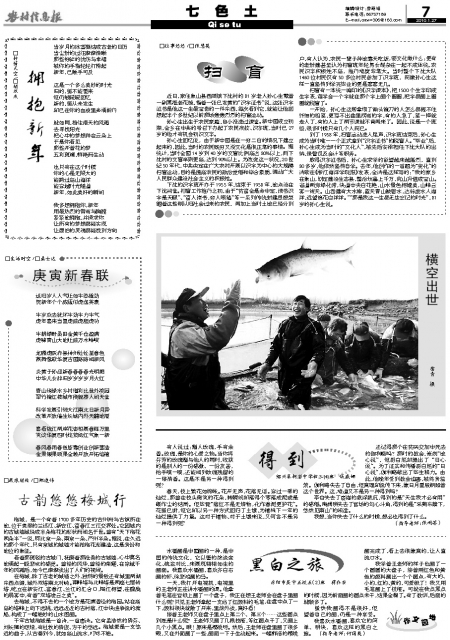

近日,家住象山县西周镇下沈村的81岁老人孙心生戴着一副黑框老花镜,指着一张已发黄的“识字证书”说,这张识字证书是他这一生最宝贵的一件东西,每次看到它,就能让他回想起半个多世纪以前那场轰轰烈烈的扫盲运动。

孙心生出生于农民家庭,自小没进过课堂。新中国成立初期,全乡在中共的号召下办起了农民夜校、识字班,当时已27岁的他才有机会初识文字。

孙心生回忆说,由于新中国是在一穷二白的情况下建立起来的,因此,当时的农民既穷又没文化是很正常的事情。据统计,当时全国14岁到40岁的文盲比例高达80%以上,而下沈村的文盲率则更高,达到90%以上。为改变这一状况,20世纪50年代,中共决定在广大农村开展以识字为中心的大规模扫盲运动,目的是提高农民的政治觉悟和综合素质,调动广大人民群众建设社会主义的积极性。

下沈的识字班开办于1955年,结束于1958年,地点设在下沈祠堂。扫盲工作推行之初,由于“贫富全是命中定,读书识字是天赋”、“富人读书,穷人喂猪”等一系列传统封建思想禁锢着这些刚从旧社会过来的农民,再加上当时土地已经分到户,有人认为,农民一辈子种地靠天吃饭,要文化做什么;更有的老封建甚至认为扫盲班年轻男女混杂在一起不成体统,农民识字积极性不高,推行难度非常大。当时整个下沈大队1460位村民仅有50多位村民参加了识字班,而像孙心生这样一直坚持到学完毕业的更是寥寥无几。

扫盲有一本统一编印的《识字课本》,把1500个生字印成生字表,每学会一个字就在那个字上画个圈圈,把字都画上圈圈就脱盲了。

一开始,孙心生这帮拿惯了锄头镰刀的人怎么都握不住纤细的铅笔,更写不出曲里拐弯的字,有的人急了,笔一摔就走人了,有的人上了两节课就不肯再来了。因此,说是一个班级,很多时候只有几个人而已。

到了1958年,扫盲运动进入尾声,识字班结束后,孙心生成为当时唯一一个正式拿到“识字证书”的脱盲人。“毕业”后,孙心生成为当时的“文化人”,被先后安排担任下沈大队的出纳、保管员及会计等职务。

取得识字证书后,孙心生求学的欲望越来越强烈,直到80多岁,他依然坚持自学。去年,他创作的一首题为“变化”的诗歌在《浙江海洋学院报》发表,全诗是这样写的:“我的家乡在象山,划定建设生态县,整治坟墓上千万,荒山升值成宝山。省道两旁绿化带,快道中央白花艳,山水景色相媲美,山峰云雾一线天。山岙建有大水库,蓝天青山映碧水,达标废水入海洋,远望浪花白洋洋。”“那是我这一生都无法忘记的时光”,81岁的孙心生说。

孙心生出生于农民家庭,自小没进过课堂。新中国成立初期,全乡在中共的号召下办起了农民夜校、识字班,当时已27岁的他才有机会初识文字。

孙心生回忆说,由于新中国是在一穷二白的情况下建立起来的,因此,当时的农民既穷又没文化是很正常的事情。据统计,当时全国14岁到40岁的文盲比例高达80%以上,而下沈村的文盲率则更高,达到90%以上。为改变这一状况,20世纪50年代,中共决定在广大农村开展以识字为中心的大规模扫盲运动,目的是提高农民的政治觉悟和综合素质,调动广大人民群众建设社会主义的积极性。

下沈的识字班开办于1955年,结束于1958年,地点设在下沈祠堂。扫盲工作推行之初,由于“贫富全是命中定,读书识字是天赋”、“富人读书,穷人喂猪”等一系列传统封建思想禁锢着这些刚从旧社会过来的农民,再加上当时土地已经分到户,有人认为,农民一辈子种地靠天吃饭,要文化做什么;更有的老封建甚至认为扫盲班年轻男女混杂在一起不成体统,农民识字积极性不高,推行难度非常大。当时整个下沈大队1460位村民仅有50多位村民参加了识字班,而像孙心生这样一直坚持到学完毕业的更是寥寥无几。

扫盲有一本统一编印的《识字课本》,把1500个生字印成生字表,每学会一个字就在那个字上画个圈圈,把字都画上圈圈就脱盲了。

一开始,孙心生这帮拿惯了锄头镰刀的人怎么都握不住纤细的铅笔,更写不出曲里拐弯的字,有的人急了,笔一摔就走人了,有的人上了两节课就不肯再来了。因此,说是一个班级,很多时候只有几个人而已。

到了1958年,扫盲运动进入尾声,识字班结束后,孙心生成为当时唯一一个正式拿到“识字证书”的脱盲人。“毕业”后,孙心生成为当时的“文化人”,被先后安排担任下沈大队的出纳、保管员及会计等职务。

取得识字证书后,孙心生求学的欲望越来越强烈,直到80多岁,他依然坚持自学。去年,他创作的一首题为“变化”的诗歌在《浙江海洋学院报》发表,全诗是这样写的:“我的家乡在象山,划定建设生态县,整治坟墓上千万,荒山升值成宝山。省道两旁绿化带,快道中央白花艳,山水景色相媲美,山峰云雾一线天。山岙建有大水库,蓝天青山映碧水,达标废水入海洋,远望浪花白洋洋。”“那是我这一生都无法忘记的时光”,81岁的孙心生说。