打造“平安渔业”浙江渔业互保在行动

编者按

渔业是国际公认的高风险产业,自然灾害、伤亡事故造成渔民返贫等问题已成为严重影响渔民生活和渔区社会稳定的重要因素。浙江渔业互保协会自2004年成立以来,为化解渔业生产经营风险发挥了不可替代的服务和保障作用。本版将详细介绍“渔业互保”的做法和经验,以飨读者。

创新农保制度 打造“平安渔业”

浙江是海洋与渔业大省,全省渔业人口200余万名,机动渔船5万艘,渔业产值占农业总产值的30%左右,然而,渔业生产的高风险又严重制约了这一产业的健康发展。据统计,近几年我省每年因生产事故死亡渔民约300人、沉没渔船260艘左右,直接经济损失均在7000万元以上。

为帮助渔民解决后顾之忧,2004年,我省渔业部门率先开展政策性渔业保险制度的探索,得到了省委、省政府的高度重视。

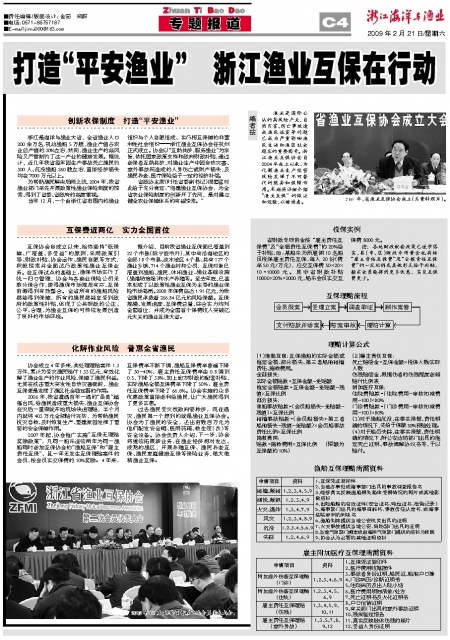

当年12月,一个由浙江省范围内的渔业组织与个人自愿组成、实行相互保障的非营利性社会组织——浙江渔业互保协会在杭州正式成立。协会以“互助共济,服务渔业”为宗旨,依托国家政策支持和政府财政补贴,通过参保者互助共济,对渔业生产中因自然灾害、意外事故而造成的人身伤亡或财产损失,及渔民养老、医疗保险给予一定的经济补偿。

省政协主席(时任省委副书记)周国富对此给予充分肯定:“组建渔业互保协会,为全省农业保险制度的创新开了先河,是对建立健全农业保障体系的有益探索。”

互保费近两亿 实力全国首位

互保协会自成立以来,始终坚持“低保障、广覆盖、多受益”的原则,采用政策引导、财政补贴、协会运作、渔民自愿等方式,积极探索并全面试行政策性渔业互保业务。在互保试点的基础上,渔保市场实行了统一归口管理,协会与各商业保险公司采取分保合作,使得渔保市场规范有序,互保资源得到有效整合。全省所有的渔船风险都能得到保障,所有的渔民都能享受到政府的政策性补贴,体现了公共财政的公正、公平、合理,为渔业互保的可持续发展创造了良好的市场环境。

据介绍,目前我省渔业互保面已覆盖到22个市县(除宁波市外),其中有沿海地区的全部18个市县、淡水地区4个县,共有127个渔业乡镇、714个渔业村和公司;互保对象已覆盖到渔船、渔民、休闲渔业、渔业基础设施(渔港防浪堤)和水产养殖等。至去年底,已基本形成了以政策性渔业互保为主导的渔业保险市场格局。2008年保费高达1.91亿元,为我省渔民承载着266.84亿元的风险保额。互保规模、发展速度、互保费总量、综合实力均列全国首位,并成为全国首个保费收入突破亿元大关的渔业互保大省。

化解作业风险 普惠全省渔民

协会成立4年多来,共处理理赔案件1.3万件,累计为受灾渔民赔付1.33亿元,有效化解了渔业生产的作业风险,保障了渔民利益。尤其在抗击重大突发性自然灾害面前,渔业互保更是发挥了渔区社会稳定器的作用。

2006年,我省遭遇百年一遇的“桑美”超强台风,给渔民造成重大损失,渔业互保协会在灾后一星期就开始现场快速理赔,半个月内就将403万元全部赔付完毕,为帮助渔民抗灾自救、及时恢复生产、重建家园发挥了重要的安全保障作用。

2007年起,协会推广实施“互保无理赔奖励政策”,凡同一船东连续两年为同一渔船同时参加互保协会的“渔船互保”和“雇主责任互保”、且一年无发生互保理赔案件的会员,按会员实交保费的10%奖励。4年来,互保费率不断下调,渔船互保费率普遍下降了30-40%;雇主责任互保费率由0.8调到0.5,下降了38%;加上地方财政的配套补贴,实际渔船全损互保费率下降了50%;雇主责任互保费率下降了66.6%。协会实施的众多优惠政策直接返利给渔民,让广大渔民得到了更多实惠。

过去渔民受灾找政府要救济,现在遇灾,渔民第一个想到的就是渔业互保协会。协会为了渔民的安全,还出资数百万元为他们配发安全帽、医用药箱、救生筏(衣)等安全设备。协会负责人介绍,下一步,协会将继续拓展新业务,在渔业经济相对发达、成熟的渔区,开展养殖互保、渔民养老互保、渔民家庭健康互保等保险业务,做大做精渔业互保。

渔业是国际公认的高风险产业,自然灾害、伤亡事故造成渔民返贫等问题已成为严重影响渔民生活和渔区社会稳定的重要因素。浙江渔业互保协会自2004年成立以来,为化解渔业生产经营风险发挥了不可替代的服务和保障作用。本版将详细介绍“渔业互保”的做法和经验,以飨读者。

创新农保制度 打造“平安渔业”

浙江是海洋与渔业大省,全省渔业人口200余万名,机动渔船5万艘,渔业产值占农业总产值的30%左右,然而,渔业生产的高风险又严重制约了这一产业的健康发展。据统计,近几年我省每年因生产事故死亡渔民约300人、沉没渔船260艘左右,直接经济损失均在7000万元以上。

为帮助渔民解决后顾之忧,2004年,我省渔业部门率先开展政策性渔业保险制度的探索,得到了省委、省政府的高度重视。

当年12月,一个由浙江省范围内的渔业组织与个人自愿组成、实行相互保障的非营利性社会组织——浙江渔业互保协会在杭州正式成立。协会以“互助共济,服务渔业”为宗旨,依托国家政策支持和政府财政补贴,通过参保者互助共济,对渔业生产中因自然灾害、意外事故而造成的人身伤亡或财产损失,及渔民养老、医疗保险给予一定的经济补偿。

省政协主席(时任省委副书记)周国富对此给予充分肯定:“组建渔业互保协会,为全省农业保险制度的创新开了先河,是对建立健全农业保障体系的有益探索。”

互保费近两亿 实力全国首位

互保协会自成立以来,始终坚持“低保障、广覆盖、多受益”的原则,采用政策引导、财政补贴、协会运作、渔民自愿等方式,积极探索并全面试行政策性渔业互保业务。在互保试点的基础上,渔保市场实行了统一归口管理,协会与各商业保险公司采取分保合作,使得渔保市场规范有序,互保资源得到有效整合。全省所有的渔船风险都能得到保障,所有的渔民都能享受到政府的政策性补贴,体现了公共财政的公正、公平、合理,为渔业互保的可持续发展创造了良好的市场环境。

据介绍,目前我省渔业互保面已覆盖到22个市县(除宁波市外),其中有沿海地区的全部18个市县、淡水地区4个县,共有127个渔业乡镇、714个渔业村和公司;互保对象已覆盖到渔船、渔民、休闲渔业、渔业基础设施(渔港防浪堤)和水产养殖等。至去年底,已基本形成了以政策性渔业互保为主导的渔业保险市场格局。2008年保费高达1.91亿元,为我省渔民承载着266.84亿元的风险保额。互保规模、发展速度、互保费总量、综合实力均列全国首位,并成为全国首个保费收入突破亿元大关的渔业互保大省。

化解作业风险 普惠全省渔民

协会成立4年多来,共处理理赔案件1.3万件,累计为受灾渔民赔付1.33亿元,有效化解了渔业生产的作业风险,保障了渔民利益。尤其在抗击重大突发性自然灾害面前,渔业互保更是发挥了渔区社会稳定器的作用。

2006年,我省遭遇百年一遇的“桑美”超强台风,给渔民造成重大损失,渔业互保协会在灾后一星期就开始现场快速理赔,半个月内就将403万元全部赔付完毕,为帮助渔民抗灾自救、及时恢复生产、重建家园发挥了重要的安全保障作用。

2007年起,协会推广实施“互保无理赔奖励政策”,凡同一船东连续两年为同一渔船同时参加互保协会的“渔船互保”和“雇主责任互保”、且一年无发生互保理赔案件的会员,按会员实交保费的10%奖励。4年来,互保费率不断下调,渔船互保费率普遍下降了30-40%;雇主责任互保费率由0.8调到0.5,下降了38%;加上地方财政的配套补贴,实际渔船全损互保费率下降了50%;雇主责任互保费率下降了66.6%。协会实施的众多优惠政策直接返利给渔民,让广大渔民得到了更多实惠。

过去渔民受灾找政府要救济,现在遇灾,渔民第一个想到的就是渔业互保协会。协会为了渔民的安全,还出资数百万元为他们配发安全帽、医用药箱、救生筏(衣)等安全设备。协会负责人介绍,下一步,协会将继续拓展新业务,在渔业经济相对发达、成熟的渔区,开展养殖互保、渔民养老互保、渔民家庭健康互保等保险业务,做大做精渔业互保。