我们农民的生活越过越滋润

本报记者 袁 卫 实习生 刘玉立

镜头一:我上了民工子弟学校

时值2007年底,本报记者在我省各地采访中欣喜地看到,在即将过去的一年中,党和政府十分关注民生,着力改善民生,农民群众的生活越过越滋润。

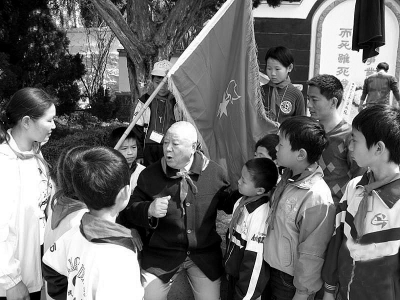

“我来自安徽,爸妈都在温岭打工。去年,我在这里上了学,这里的教室和操场比老家的条件好多了,不仅不用缴学杂费,今年我还参加了夏令营。”温岭市城西民工子弟学校五年级的学生王秋玲告诉记者,他们在温岭享受到了和当地人一样的教育。上个月,她母亲不慎受伤,学校还专门为她家举行了一次募捐活动,将1000多元现金送到了她家。图为温岭城西民工子弟学校的少先队员正在接受革命传统教育。

【新闻助读】 我省加大投入,通过建立民工子弟学校等途径,让越来越多的民工子弟就近入学,为外来务工人员解除后顾之忧。据省教育厅统计,截至今年上半年,我省已有50所公办和280所民办的民工子弟学校专门招收外来流动人口子女,目前共有在校生70余万人。我省累计入学的流动儿童少年84.7万人,入学率达98.5%,大大高出全国平均水平。

镜头二:体检看病方便多了

“以前我们农民看病可麻烦了,不仅看不起病,还要走很远的路。现在好了,不仅村里有自己的卫生室,城里的大医院还经常下乡给我们免费体检。我们都参加了合作医疗保险,我们村上半年有个人住院花了好多钱,后来报销了1万多元,负担减轻了很多。”磐安县安文镇上马石村的朱老太高兴地告诉记者,“现在看病比以前方便多了!”图为在该县近日举办的老年人健康保健讲座上,心血管医生正在为上马石村的一位村民作血液检测。

【新闻助读】 在农村,看得上病、看得起病是广大农民群众最盼望解决的民生问题之一。近年来,我省大力推进农村医疗制度改革,特别是2003年启动新型农村合作医疗制度,2005年开始实施“农民健康工程”,近年大力推行乡镇卫生服务站(所)建设,让更多的农民摆脱了“看病难”、“看病贵”。据统计,今年全省参加农村合作医疗保险的农民达3000万人,占全省农业人口的89%,人均筹资水平达90元。新型农村合作医疗实施4年来,我省已累计筹集合作医疗资金61.23亿元,农民实际报销医疗费用50.31亿元,共有2483.69万人次受益。同时,全省已有2416万农民享受了免费健康体检,占全省参加农村合作医疗保险农民总数的80%。

镜头三:在敬老院日子过得很好

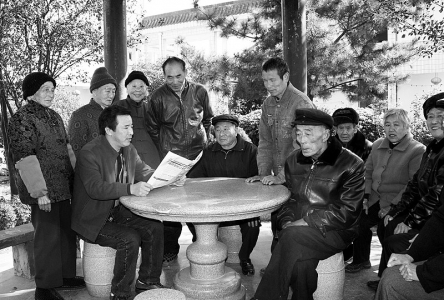

“吃饭有荤素搭配的营养餐,住宿有干净整洁的老年公寓,早上起来练练太极,平时还能够看看戏,敬老院里有那么多朋友可以聊天,我们的日子过得很好。”说起自己住的航埠镇中心敬老院,衢州市柯城区航埠镇航埠村74岁的老人叶水祥赞不绝口。图为敬老院里同志在给老人们读报。

【新闻助读】 我省在全国率先将城乡孤寡老人全面纳入集中供养。至去年底,全省共有45748位农村“五保”对象得到集中供养,集中供养率达92.4%,农村敬老院成为集中供养的主要场所。今年我省继续深入开展养老服务社会化示范活动,至目前共新建、改建、扩建了公办社会福利机构19个,增加床位2000余张。

镜头四:漂亮的小区就是我的家

“马上就可以搬进这个风景优美的小区了!”看着仙居县横溪镇新房处处、绿意盎然的移民小区,原缙云县大源乡郑坑村党支部书记柯良新兴奋地告诉记者,“我们郑坑村地处高山,多年得不到发展,村民们纷纷外出打工;如今,我们将整村搬迁到这里,除了每户都有一间以上的新房外,村里还建起5间办公楼、8间活动室,在教育、医疗、文化等方面村民与当地群众享受同等待遇。”柯良新说,统一规划、统一建造的新村目前已经基本建造完成,村民们开始陆续搬进了新家,他们还用自己的姓给新村取了一个充满感情的名字:柯家村。

【新闻助读】 近年来,我省高度重视欠发达乡镇农民奔小康工作,把下山脱贫与工业化、城镇化结合起来,促使下山农民进城落户、转产转业,实现易地致富。今年上半年,全省已完成下山移民3.93万人。越来越多的农民走上了下山脱贫致富的道路。

(本版照片由通讯员俞明德、孔德宾、吴铁鸣和本报记者袁卫摄)

镜头一:我上了民工子弟学校

时值2007年底,本报记者在我省各地采访中欣喜地看到,在即将过去的一年中,党和政府十分关注民生,着力改善民生,农民群众的生活越过越滋润。

“我来自安徽,爸妈都在温岭打工。去年,我在这里上了学,这里的教室和操场比老家的条件好多了,不仅不用缴学杂费,今年我还参加了夏令营。”温岭市城西民工子弟学校五年级的学生王秋玲告诉记者,他们在温岭享受到了和当地人一样的教育。上个月,她母亲不慎受伤,学校还专门为她家举行了一次募捐活动,将1000多元现金送到了她家。图为温岭城西民工子弟学校的少先队员正在接受革命传统教育。

【新闻助读】 我省加大投入,通过建立民工子弟学校等途径,让越来越多的民工子弟就近入学,为外来务工人员解除后顾之忧。据省教育厅统计,截至今年上半年,我省已有50所公办和280所民办的民工子弟学校专门招收外来流动人口子女,目前共有在校生70余万人。我省累计入学的流动儿童少年84.7万人,入学率达98.5%,大大高出全国平均水平。

镜头二:体检看病方便多了

“以前我们农民看病可麻烦了,不仅看不起病,还要走很远的路。现在好了,不仅村里有自己的卫生室,城里的大医院还经常下乡给我们免费体检。我们都参加了合作医疗保险,我们村上半年有个人住院花了好多钱,后来报销了1万多元,负担减轻了很多。”磐安县安文镇上马石村的朱老太高兴地告诉记者,“现在看病比以前方便多了!”图为在该县近日举办的老年人健康保健讲座上,心血管医生正在为上马石村的一位村民作血液检测。

【新闻助读】 在农村,看得上病、看得起病是广大农民群众最盼望解决的民生问题之一。近年来,我省大力推进农村医疗制度改革,特别是2003年启动新型农村合作医疗制度,2005年开始实施“农民健康工程”,近年大力推行乡镇卫生服务站(所)建设,让更多的农民摆脱了“看病难”、“看病贵”。据统计,今年全省参加农村合作医疗保险的农民达3000万人,占全省农业人口的89%,人均筹资水平达90元。新型农村合作医疗实施4年来,我省已累计筹集合作医疗资金61.23亿元,农民实际报销医疗费用50.31亿元,共有2483.69万人次受益。同时,全省已有2416万农民享受了免费健康体检,占全省参加农村合作医疗保险农民总数的80%。

镜头三:在敬老院日子过得很好

“吃饭有荤素搭配的营养餐,住宿有干净整洁的老年公寓,早上起来练练太极,平时还能够看看戏,敬老院里有那么多朋友可以聊天,我们的日子过得很好。”说起自己住的航埠镇中心敬老院,衢州市柯城区航埠镇航埠村74岁的老人叶水祥赞不绝口。图为敬老院里同志在给老人们读报。

【新闻助读】 我省在全国率先将城乡孤寡老人全面纳入集中供养。至去年底,全省共有45748位农村“五保”对象得到集中供养,集中供养率达92.4%,农村敬老院成为集中供养的主要场所。今年我省继续深入开展养老服务社会化示范活动,至目前共新建、改建、扩建了公办社会福利机构19个,增加床位2000余张。

镜头四:漂亮的小区就是我的家

“马上就可以搬进这个风景优美的小区了!”看着仙居县横溪镇新房处处、绿意盎然的移民小区,原缙云县大源乡郑坑村党支部书记柯良新兴奋地告诉记者,“我们郑坑村地处高山,多年得不到发展,村民们纷纷外出打工;如今,我们将整村搬迁到这里,除了每户都有一间以上的新房外,村里还建起5间办公楼、8间活动室,在教育、医疗、文化等方面村民与当地群众享受同等待遇。”柯良新说,统一规划、统一建造的新村目前已经基本建造完成,村民们开始陆续搬进了新家,他们还用自己的姓给新村取了一个充满感情的名字:柯家村。

【新闻助读】 近年来,我省高度重视欠发达乡镇农民奔小康工作,把下山脱贫与工业化、城镇化结合起来,促使下山农民进城落户、转产转业,实现易地致富。今年上半年,全省已完成下山移民3.93万人。越来越多的农民走上了下山脱贫致富的道路。

(本版照片由通讯员俞明德、孔德宾、吴铁鸣和本报记者袁卫摄)